Linuxを学び始めると、次に何を覚えればいいのか迷ってしまう人は多いはずです。

コマンド操作でつまずき、ログの見方がわからず、サービスが動かなくなって慌てる──そんな経験を避けるためには、学ぶ順番をあらかじめ整理しておくことが大切です。

このページでは、Linuxを扱う上で必ず直面する7つの分野を「学習ロードマップ」として体系化しました。基本操作から始まり、ログ監視、プロセス管理、ネットワーク、ディスク管理、セキュリティ、そして仮想化やバックアップまで。

順番に読み進めることで、サーバー運用に必要な基礎力を一歩ずつ確実に身につけられる構成になっています。

自分の現在地を確認しながら学び進めることで、迷わずに次のステップへ進めるはずです。

Linux学習ロードマップ

Linuxを体系的に学びたいとき、どこから手をつけるべきか迷う人は多いです。このロードマップでは、基礎から実運用までを7つのステップに分け、学ぶ順番を整理しました。各ステップを踏みながら進めることで、迷わず知識を積み重ねられます。

| カテゴリ | 概要 | リンク |

|---|---|---|

| 基本操作系 | コマンド操作やパッケージ管理などの最初のステップ | 基本操作系サブインデックス |

| ログ・監視系 | システム状態を記録・監視し、異常を早期に検知する方法 | ログ・監視系サブインデックス |

| プロセス・サービス系 | サービスを安定稼働させるためのプロセス管理や制御 | プロセス・サービス系サブインデックス |

| ネットワーク系 | 通信確認やトラブルシュートに必要な基礎技術 | ネットワーク系サブインデックス |

| ディスク・ファイル系 | ファイルシステム、容量管理、入出力制御の基本 | ディスク・ファイル系サブインデックス |

| セキュリティ・運用系 | 安全にシステムを維持するためのアクセス制御や運用知識 | セキュリティ・運用系サブインデックス |

| 仮想化・バックアップ系 | VM管理やバックアップ戦略、リストア方法の基礎 | 仮想化・バックアップ系サブインデックス |

STEP1 基本操作系|最初の壁を突破する

難しそうだけど、本当に初心者でも触れるようになるのかな…?

Linuxを触り始めると最初にぶつかるのがコマンド操作や権限の壁です。ここでつまずくと次の学習に進めません。基本操作を押さえることで、システム全体を扱う自信が身につきます。

学べること

- Linuxの仕組みを理解し、環境を使いこなす準備が整う

- 主要コマンドを使ってファイルやディレクトリを自在に操作できるようになる

- ユーザー権限やアクセス制御の基本を理解し、安全に作業できるようになる

- ソフトウェアの導入・更新を自力で行えるようになる

- cronを使って定期処理を自動化できるようになる

- 権限や設定ミスなどの基本的なトラブルを自力で切り分けられるようになる

Linuxの基礎知識 🟢基本操作系

📌 Linux環境を扱うための最初のステップを学ぶ入門カテゴリ

└─ 【Linuxの基礎知識】基本操作系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】Linuxとは?基本概要と仕組みをわかりやすく解説!

├─ 【初心者向けLinux】インストールからログインまでの完全マニュアル

├─ 【Linuxの基礎知識】初心者向け!Linux管理に役立つ基本コマンド完全ガイド

├─ 【Linuxの基礎知識】パッケージ管理の応用テクニックをマスター!

├─ 【Linuxの基礎知識】sudoとsuの違いと安全な権限管理

└─ 【Linuxの基礎知識】crontabの基本とトラブル回避テクニック

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】基本操作系でよくあるトラブルと解決の入口

STEP2 ログ・監視系|システムの状態を見抜く力

tailとかjournalctlってどう使い分けるの?

操作できるようになったら、次はシステムの状態を把握する力が必要です。ログや監視を理解することで、異常を早期に検知できるようになります。

学べること

- システムの安定稼働を守るためのログ活用と監視の基本原理

- CPU・メモリ・I/Oなどのリソース状況を可視化・分析する手法

- journalctl・dmesg・rsyslogなどによるログの読み方と管理方法

- logrotateを使ったログ肥大化対策と保守の自動化

- トラブルの兆候を早期に察知し、原因を特定するための監視設計力

Linuxの基礎知識 🟡 ログ・監視系

📌 システムの健全性を保つためのログ活用と監視テクニック

└─【Linuxの基礎知識】ログ・監視系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】リソース監視ツールの使い方を徹底解説!

├─ 【Linuxの基礎知識】journalctlの具体的な使い方を初心者向けに解説

├─ 【Linuxの基礎知識】Linuxでログ肥大を防ぐlogrotateの基本と自作アプリ対応法

├─ 【Linuxの基礎知識】dmesgの読み方とハードウェアトラブル対応

├─ 【Linuxの基礎知識】vmstatとiostatでボトルネックを見抜く

├─ 【Linuxの基礎知識】sarコマンドでサーバー性能を長期監視する方法

├─ 【Linuxの基礎知識】top / htopの違いと使い分け|リアルタイム監視の基本

└─ 【Linuxの基礎知識】rsyslogでログを転送する方法と設定例

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】ログ・監視系でよくあるトラブルと解決の入口

STEP3 プロセス・サービス系|サービスを安定稼働させる

psやsystemctlは知ってるけど、どこから原因を探せばいいのか毎回迷う…

サービスが動かない、プロセスが止まらないといった問題は運用現場で必ず起こります。プロセスやサービスの管理を理解することで安定した稼働が可能になります。

学べること

- プロセスとサービスの構造を理解し、動作管理の基礎を身につける

- systemdで自動起動や監視を設定し、サービスを安定稼働させる

- ps・kill系コマンドでプロセスを正確に把握・制御する

- カーネル起動の仕組みとulimitによる資源制御を理解する

- プロセス異常を特定し、システムを継続稼働させる運用力を養う

Linuxの基礎知識 🔵 プロセス・サービス系

📌 サービスを安定稼働させるためのプロセス管理と制御の基本

└─【Linuxの基礎知識】プロセス・サービス系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】プロセス管理はもうスクリプト不要?systemdの基本と自動監視設定

├─ 【Linuxの基礎知識】psコマンドの実践活用|プロセス管理の第一歩

├─ 【Linuxの基礎知識】kill / killall / timeoutの違いと正しい使い分け

├─ 【Linuxの基礎知識】カーネルの役割と起動プロセスをわかりやすく解説!

└─ 【Linuxの基礎知識】ファイルディスクリプタとulimitを理解する

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】プロセス・サービス系でよくあるトラブルと解決の入口

STEP4 ネットワーク系|通信の仕組みを理解してトラブルに備える

ネットワークの調査ってどうやるの?

通信ができなければサービスは利用できません。pingやssコマンドを駆使してネットワークの状態を理解し、トラブルに即応できる力を身につけます。

学べること

- ネットワーク設定と通信の基本構造を理解し、接続トラブルを論理的に切り分ける力を養う

- ping・traceroute・tcpdumpなどの定番コマンドで経路や通信異常を解析する

- DNS調査(dig・nslookup)で名前解決の失敗要因を特定する

- nmap・ss・netstatでポート状態やセキュリティを確認・診断する

- 実務で発生する通信障害を再現・観測・分析して再発を防ぐ

Linuxの基礎知識

└─【Linuxの基礎知識】ネットワーク系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】ネットワーク設定とトラブルシューティングを徹底解説!

├─ 【Linuxの基礎知識】tcpdumpの使い方と通信トラブルの本質的な見方

├─ 【Linuxの基礎知識】ping / tracerouteでわかるネットワーク診断の基本

├─ 【Linuxの基礎知識】dig / host / nslookupの違いとDNSトラブル調査法

├─ 【Linuxの基礎知識】nmapの使い方とセキュリティ確認の実践

└─ 【Linuxの基礎知識】ss / netstatでポート状態を確認する方法

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】ネットワーク系でよくあるトラブルと解決の入口

STEP5 ディスク・ファイル系|容量とI/Oを支配する

psとかkillの使い方がまだよくわからない。

ディスクが一杯になればシステムは止まります。容量や入出力の管理を理解することで、安定した運用に欠かせない基盤を固めます。

学べること

- Linuxのファイルシステム構造とディレクトリの役割を理解できる

- リンクやiノードなど、ファイル管理の仕組みを体系的に学べる

- df・du・ncdu・iotopなどを使った容量解析と監視ができる

- mount / umount・fstab設定で安定したマウント管理を行える

- デバイス名sdXの固定化など、実務的なストレージ管理を習得できる

Linuxの基礎知識 🔴 ディスク・ファイル系

📌 データを守り効率的に扱うためのストレージ管理スキル

└─【Linuxの基礎知識】ディスク・ファイル系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

├─ 【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

├─ 【Linuxの基礎知識】リンクとiノードを理解してファイル管理をマスターしよう

├─ 【Linuxの基礎知識】ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

├─ 【Linuxの基礎知識】再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

├─ 【Linuxの基礎知識】df / duコマンドによる容量解析とncdu・iotopでの応用監視

└─ 【Linuxの基礎知識】mount / umountとfstabの基本と応用

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】ディスク・ファイル系でよくあるトラブルと解決の入口

STEP6 セキュリティ・運用系|落ちない仕組みを整える

ちゃんと守りたいけど、設定を変えるたびに動かなくなるのが怖い。

システムを守るにはセキュリティと安定運用が不可欠です。アクセス制御やSELinuxの理解が、長期的に安全なシステムを維持する基盤になります。

学べること

- ユーザー権限とアクセス制御の基本を理解し、安全な運用設定を行える

- SSHの仕組みと公開鍵認証を学び、安全なリモート接続を構築できる

- SELinuxやfirewalldを用いたアクセス制御と防御策を習得できる

- 過去のセキュリティ事例から脆弱性と対策を体系的に理解できる

- Linuxサーバーを安全に運用するための統合的な防御設計を学べる

Linuxの基礎知識

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】セキュリティ・運用系でよくあるトラブルと解決の入口

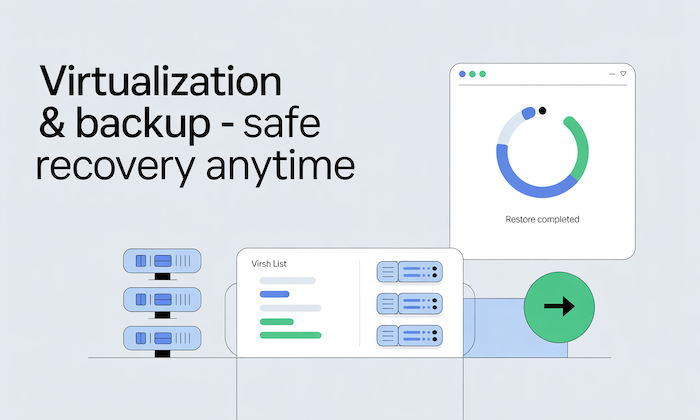

STEP7 仮想化・バックアップ系|壊しても戻せる環境を持つ

仮想環境とかスナップショットってどう使えばいい?

仮想化とバックアップは「壊してもすぐに戻せる」安心感を与えます。これが揃って初めて本番環境を守れると言えます。

学べること

- LVMによるディスク管理の柔軟性と拡張方法を理解する

- 仮想化とコンテナ技術の仕組みと違いを学ぶ

- スナップショットを活用した効率的なバックアップ手法を習得する

- リストアの基本手順と障害発生時の復旧プロセスを理解する

- 安定運用を支えるバックアップ設計とリスク対策の基礎を身につける

Linuxの基礎知識 🟠 仮想化・バックアップ

📌 柔軟な環境構築とリスク対策を両立する仮想化とバックアップ技術

└─【Linuxの基礎知識】仮想化・バックアップ系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】LVMとは?LVMを理解しよう!

├─ 【Linuxの基礎知識】仮想化とコンテナの基本を学ぶ!仕組みと違いを解説!

└─ 【Linuxの基礎知識】バックアップとリストア!スナップショット活用も紹介!

学習の入口はこちら

👉 【Linuxの基礎知識】仮想化・バックアップ系でよくあるトラブルと解決の入口

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方

VPSを利用してLinux環境を準備したら、実際の設定は下記の記事が参考になります。

→ VPSに開発環境を自動構築する方法|Apache+Tomcat+PostgreSQL