Linuxサーバーを運用していて「突然ハードディスクが認識されない」「USB機器が動かない」「ネットワークカードが反応しない」といったトラブルに出くわした経験はありませんか?

そんな時に頼りになるのが、カーネルが出力するメッセージを確認できるコマンド dmesg です。

Linuxが起動してから認識したハードウェアや、ドライバの読み込み状況、エラーの詳細までもがここに集約されており、システム管理者にとってはまさに一次診断の必須ツールといえます。

とはいえ、表示されるログは大量で英語メッセージも多く、初心者にとっては「どこをどう読めばいいのか?」と戸惑う場面も少なくありません。

本記事では、dmesgの基本的な役割から具体的な読み方、さらに実際のハードウェアトラブルへの対応事例までを整理して解説します。

Linuxの基礎知識 🟡 ログ・監視系

📌 システムの健全性を保つためのログ活用と監視テクニック

└─【Linuxの基礎知識】ログ・監視系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】リソース監視ツールの使い方を徹底解説!

├─ 【Linuxの基礎知識】journalctlの具体的な使い方を初心者向けに解説

├─ 【Linuxの基礎知識】Linuxでログ肥大を防ぐlogrotateの基本と自作アプリ対応法

├─ 【Linuxの基礎知識】dmesgの読み方とハードウェアトラブル対応

├─ 【Linuxの基礎知識】vmstatとiostatでボトルネックを見抜く

├─ 【Linuxの基礎知識】sarコマンドでサーバー性能を長期監視する方法

├─ 【Linuxの基礎知識】top / htopの違いと使い分け|リアルタイム監視の基本

└─ 【Linuxの基礎知識】rsyslogでログを転送する方法と設定例

dmesgとは何か

Linuxを運用していると、突然ハードディスクやネットワークカード、USB機器が正常に動作しなくなることがあります。そのようなときに頼りになるのが、カーネルから出力されるメッセージを確認できるコマンド「dmesg」です。

システム起動時のハードウェア認識からドライバ読み込み、そしてエラーや警告まで、すべての情報が集約されています。

Linux管理者にとって、ハードウェアやドライバの不具合を特定するための一次診断ツールとして欠かせない存在です。

dmesgの基本的な役割

dmesgは、Linuxカーネルがシステムに関して出力したメッセージを確認するためのコマンドです。

具体的には、起動時に検出されたデバイスやドライバの読み込み状況、ハードウェアのエラー情報などを出力します。

[ dmesg出力の分解 ]

[ 123.456789] sd 0:0:0:0: [sda] I/O error, dev sda, sector 1024

│ │ └─ エラー内容(ディスクI/O失敗)

│ └─ デバイス情報(SCSI, sda)

└─ タイムスタンプ(起動後の経過秒数)

これにより、どのハードウェアで問題が発生しているかを素早く把握できます。例えばディスク障害やメモリ関連のエラーもdmesgから発見することができます。

カーネルメッセージとの関係

Linuxカーネルは動作中に常にメッセージを出力しています。これらはリングバッファと呼ばれる仕組みに蓄積され、dmesgコマンドを実行することで参照できます。

つまりdmesgの内容は、システムの深層部分で何が起きているのかを直接知る手段といえます。システムログに保存されるものとは異なり、dmesgはカーネルが記録した直近の情報をすぐに確認できる点に特徴があります。

dmesg

上記のようにシンプルにコマンドを実行するだけで、現在のカーネルメッセージが表示されます。

どんなときに利用するか

dmesgは、ハードウェアやドライバに関連するトラブルが疑われる場面で利用します。

例えばサーバーがディスクを認識しないときや、USB機器が動作しないとき、ネットワークカードが正常に初期化されないときなどが典型的なケースです。

さらに新しいデバイスを追加した際に正しく認識されているか確認するためにも有効です。

dmesg | grep -i error

このようにgrepコマンドと組み合わせることで、エラーメッセージだけを抽出し、トラブルシューティングを効率化できます。

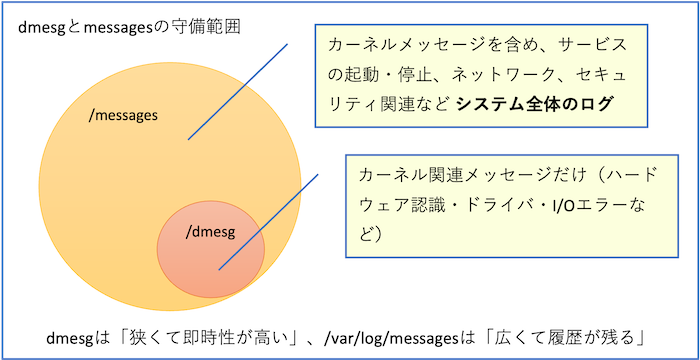

messagesとdmesgの違い

dmesgと/var/log/messagesはいずれもLinuxのログを確認するために利用されますが、役割や特徴には明確な違いがあります。

dmesgはカーネルが出力したメッセージをリングバッファから直接参照するため、ハードウェア認識やドライバの読み込み状況、I/Oエラーなどを即座に確認できるのが特徴です。

ただし内容は揮発的で、再起動すると消えてしまいます。

これに対して/var/log/messagesはsyslogによってシステム全体のログが保存されるファイルで、カーネルメッセージだけでなくサービスの起動停止やネットワーク関連の通知なども含まれます。

ログはローテーション管理されるため過去の履歴を追跡することが可能です。

したがって直近のハードウェアトラブルを調べる場合はdmesg、システム全体の障害履歴を確認する場合は/var/log/messagesを使うと効率的です。

| 項目 | dmesg | /var/log/messages |

|---|---|---|

| 対象範囲 | カーネルメッセージのみ | システム全体(カーネル+サービス+ネットワークなど) |

| 保持期間 | 揮発的(再起動で消える) | ログローテーションで保存され、履歴を追跡可能 |

| 用途 | 直近のハードウェア診断やドライバ確認 | 障害履歴やサービス動作の包括的な調査 |

| 即時性 | 高い(リアルタイムで確認) | dmesgより遅れる場合があるが、記録は永続的 |

dmesgの基本操作

dmesgはLinuxでハードウェアやカーネル関連の情報を確認する際に欠かせないコマンドです。操作自体はシンプルですが、出力が膨大であるため効率的に扱うための工夫が必要になります。

ここでは実行方法や出力内容の構造、さらに便利なオプションについて解説します。

dmesgコマンドの実行方法

dmesgは追加の引数を指定しなくても実行でき、カーネルが保持しているメッセージをそのまま出力します。最初に基本の動作を確認しておくことが大切です。

dmesg

上記を実行すると、システム起動から現在までのハードウェア関連メッセージが順に表示されます。管理者権限が必要な場合もあるため、その際はsudoを付けて実行します。

出力内容の構造

dmesgの出力は大きく分けて「タイムスタンプ」と「メッセージ本体」で構成されています。タイムスタンプはカーネルが起動してからの経過秒数として表示され、続けて検出されたハードウェアやドライバの情報が出力されます。

[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.123456] pci 0000:00:1f.2: SATA controller detected [ 2.345678] usb 1-1: new high-speed USB device number 2

このように、起動直後から順に記録されるため、特定のトラブルが発生したタイミングを把握するのに役立ちます。

よく使うオプション

dmesgには複数のオプションが用意されており、必要に応じて出力を見やすく整形できます。

| オプション | 説明 | 使用例 |

|---|---|---|

| -T | タイムスタンプを人間が読みやすい形式に変換する | dmesg -T |

| -k | カーネルメッセージのみを表示する | dmesg -k |

| grep | 特定のキーワードでログを絞り込む | dmesg | grep -i error |

ここでは代表的なオプションを紹介します。

-T オプションでのタイムスタンプ表示

デフォルトでは経過秒数で表示されるタイムスタンプを、人間が読みやすい日付形式に変換することができます。

dmesg -T

これにより、発生日時とログを照合してトラブルシューティングを進めやすくなります。

-k オプションでカーネルメッセージのみ表示

ユーザー空間のログを除き、カーネルに関するメッセージだけを出力したい場合に利用します。

dmesg -k

不要な情報を省き、カーネルの挙動にフォーカスして確認できるため効率的です。

grepでの絞り込み

dmesgの出力は膨大になるため、grepを組み合わせて特定のキーワードだけを抽出すると便利です。

dmesg | grep -i error

このように利用することで、エラーに関連する部分だけを確認でき、原因調査をスピーディに進めることが可能です。

dmesgでわかる典型的なエラー例

dmesgはハードウェアやドライバのトラブルを調査する際に非常に役立ちます。出力されるメッセージから典型的なエラーを読み取ることで、問題の切り分けや対応の方向性を素早く決定できます。

ここでは代表的なエラー例を紹介します。

ディスク関連エラー(I/Oエラー、認識不良など)

サーバーで最も多いトラブルのひとつがディスク関連です。dmesgには、I/Oエラーやデバイス認識の失敗が記録されます。

これらのエラーはディスクの物理障害や接続不良が原因であることが多いため、早期に確認することが重要です。

[ 123.456789] sd 0:0:0:0: [sda] I/O error, dev sda, sector 1024 [ 123.456800] Buffer I/O error on dev sda, logical block 0

このようなログが繰り返し出る場合は、ディスクの交換やケーブル確認が必要です。

メモリエラー(ECCエラー、割り当て失敗)

メモリの不具合もdmesgに記録されます。ECC付きメモリでは訂正できないエラーを報告する場合があり、また割り当てに失敗した場合にもエラーメッセージが出力されます。

[ 456.789012] EDAC MC0: 1 CE memory read error at 0x00000000

メモリエラーはシステムの安定性に直結するため、発見次第モジュールの交換を検討すべきです。

ネットワークカードやUSB機器の認識トラブル

ネットワークカードやUSB機器が正しく動作しない場合、dmesgには認識失敗や切断に関するメッセージが記録されます。

[ 789.012345] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71 [ 790.123456] e1000e 0000:00:19.0: eth0: Reset adapter unexpectedly

このような場合は、デバイス自体の不良、ポートの接触不良、またはドライバの問題が考えられます。

ドライバやモジュールの読み込み失敗

ドライバやカーネルモジュールが正しく読み込めなかった場合も、dmesgに明示的なエラーメッセージが表示されます。

[ 901.234567] module: loading out-of-tree module taints kernel. [ 902.345678] Error: could not load module xyz_driver

このようなエラーは、モジュールのビルドがカーネルバージョンと一致していない、あるいは互換性に問題があることを示しています。適切なバージョンのモジュールを導入することが解決策となります。

dmesgを活用したハードウェアトラブル対応の流れ

dmesgは単なるエラーメッセージ確認にとどまらず、ハードウェアトラブルが発生した際に問題の切り分けを行う重要な手段となります。正しい流れで確認することで、原因を迅速に特定し、適切な対処につなげることができます。ここではトラブル対応の基本的な手順を整理します。

トラブル発生時の初期確認手順

システムが不安定になったりデバイスが認識されないといったトラブルが発生した場合、まずはdmesgを実行して直近のメッセージを確認します。エラーが大量に出力されている場合は、tailオプションやgrepを活用して直近の内容に絞り込むと効率的です。

dmesg | tail -n 50

このように直近のログを確認することで、障害が起きたタイミングや対象デバイスを把握できます。

エラーメッセージの特定と切り分け

初期確認で異常が見つかった場合は、エラーメッセージの内容を確認し、どのハードウェアやドライバに関連しているのかを特定します。I/Oエラーであればディスク、認識失敗であればUSBやネットワークカードといったように、対象を切り分けることが大切です。

dmesg | grep -i error

エラー内容を特定することで、物理障害なのか、設定やソフトウェアに起因するのかを明確にできます。

他のログ(/var/log/messages, journalctl)との突き合わせ

dmesgはカーネルが保持するメッセージですが、システム全体のログとは別管理です。そのため、/var/log/messages や journalctl と突き合わせることで、より正確に状況を把握できます。特にsystemdベースの環境ではjournalctlが有効です。

journalctl -k | tail -n 50

このように複数のログを参照することで、問題発生の前後関係や関連するサービスの動作状況を把握できます。

対応方針の決め方(交換・設定調整・ドライバ更新)

原因の切り分けが終わったら、対応方針を決定します。ディスクやメモリの物理障害であれば交換、ドライバの読み込み失敗であればバージョンや互換性の確認、設定不良であれば調整といった具合に方針を固めます。

modprobe <対象ドライバ名>

このようにドライバを再読み込みして改善する場合もありますし、物理交換が必要なケースもあります。重要なのは、dmesgから得た情報を基に、無駄のない切り分けと確実な対応を行うことです。

トラブル対応の実例

dmesgを活用することで、実際のトラブルシューティングに役立てることができます。ここでは典型的な事例を取り上げ、どのようにエラーメッセージを確認し、どのような対応を行うかを具体的に紹介します。

ディスクのSMARTエラー検出と交換判断

ディスクに物理的な障害が発生すると、dmesgにはI/OエラーやSMART関連の警告が出力されます。これを確認することで、ディスクの寿命や故障の兆候を早期に察知できます。

[ 1234.567890] ata1.00: failed command: READ DMA [ 1234.567891] sd 0:0:0:0: [sda] SMART Prefailure Attribute: 5 Reallocated_Sector_Ct

このようなログが繰り返し出力される場合は、重大な障害が発生する前にディスクを交換する判断を下すべきです。SMART情報を確認し、リプレイスを計画することが推奨されます。

USBデバイスの認識不良の原因切り分け

USB機器が認識されない場合にも、dmesgには有用な情報が記録されます。接続時のメッセージを確認することで、デバイス側の不具合なのか、ポートやケーブルの問題なのかを切り分けることが可能です。

[ 2345.678901] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71 [ 2345.678902] usb 1-1: USB disconnect, device number 2

このような出力が見られる場合は、別ポートでの接続やケーブル交換を試み、それでも改善しない場合はデバイス自体の故障を疑います。

ネットワークカードの初期化失敗の対処例

ネットワークカードが起動時に初期化に失敗するケースでは、dmesgのメッセージからドライバやハードウェアの状態を確認できます。

[ 3456.789012] e1000e 0000:00:19.0: eth0: Failed to initialize, error -32 [ 3456.789013] e1000e: probe of 0000:00:19.0 failed with error -32

この場合は、ドライバの再読み込みやカーネルモジュールの更新を試みることが有効です。特定のカーネルバージョンとの相性問題である可能性もあるため、安定版のドライバへ切り替えるか、ハードウェア交換を検討する必要があります。

外部ストレージのsdX固定トラブルの実例

過去に外部ストレージをマウントした際、sdXのデバイス名が固定されずトラブルになったことがありました。

原因はUUIDやLABELでの指定を行わずにデバイス名に依存していたことに加え、initramfsの内容と実際の環境が一致していなかったためです。

その際はdmesgと/var/log/messagesの両方を確認し、認識順序やI/Oエラーの有無を突き合わせることで原因を特定しました。

[ 12.345678] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk [ 13.456789] EXT4-fs (sdb1): unable to read superblock [ 13.456790] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode

dmesgを効率的に活用するためのTips

dmesgはハードウェアやカーネルに関する重要な情報を確認できる便利なコマンドですが、単純に実行するだけでは情報量が多すぎて扱いづらい場合があります。

より効率的に活用するためには、他のログ管理コマンドとの使い分けやログ保存の工夫が欠かせません。ここでは日常的に役立つ活用のポイントを紹介します。

journalctlとの使い分け

systemd環境ではjournalctlを使ってカーネルメッセージを確認することも可能です。

dmesgはリングバッファを直接参照するため最新情報の確認に適していますが、過去のログをさかのぼることはできません。

一方、journalctlは永続的に記録されたログを管理できるため、トラブル発生時の履歴調査に適しています。

journalctl -k

このようにjournalctlを使えば、dmesgと同様の情報をより長期的に追跡できます。用途に応じて両者を使い分けることが効率化につながります。

ログローテーションと保存方法

dmesgの出力は揮発性があり、再起動すると内容が消えてしまいます。そのため、必要に応じて出力をファイルに保存しておくことが重要です。

定期的に保存することで、障害が起きた際に後から内容を確認できます。

dmesg > /var/log/dmesg_$(date +%Y%m%d).log

また、logrotateなどの仕組みを利用してローテーション管理することで、長期間にわたって安定したログ保管が可能になります。

日常運用での監視ポイント

日常運用では、dmesgの出力から特定のキーワードを定期的に監視することが効果的です。特に「error」「fail」「I/O」といった単語をチェックすることで、障害の予兆を早期に発見できます。

dmesg | egrep -i "error|fail|i/o"

このようにフィルタリングして出力を監視対象に組み込むことで、システムの安定性を高めることができます。

日常的な点検に取り入れることで、大きなトラブルの未然防止につながります。

まとめ

dmesgはLinuxでハードウェアやカーネルの動作状況を把握するために欠かせないコマンドです。

起動時のデバイス認識からエラー発生時の詳細な情報まで幅広く確認できるため、トラブルシューティングの第一歩として活用する価値があります。

また、単に実行するだけでなく、オプションを使った見やすい出力やgrepによる絞り込みを取り入れることで、必要な情報に素早くたどり着けます。

さらにjournalctlやログ保存と組み合わせることで、長期的な監視や障害発生時の原因追跡にも役立ちます。

日常的にdmesgを確認する習慣を持つことで、ハードウェアトラブルの兆候を早期に把握し、システムの安定運用につなげることができます。

次のおすすめ記事

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方

VPSを利用してLinux環境を準備したら、実際の設定は下記の記事が参考になります。

→ VPSに開発環境を自動構築する方法|Apache+Tomcat+PostgreSQL