Linuxを理解するうえで、ディスクとファイルの管理は欠かせない基礎分野です。

ファイルやディレクトリの操作は日常的な作業であり、システムの安定稼働を支える重要な役割を担っています。

本カテゴリでは、ファイルシステムとディレクトリ構造の関係、基本的なファイル操作、リンクとiノードの仕組みをはじめ、ディスク管理やデバイス名の固定化、容量解析に役立つdf/duコマンドの使い方までを整理しています。

さらに、mountやfstabによるマウント設定といった実務に直結する知識も含め、ストレージ管理に必要な基本を体系化しました。

記事を順に読み進めれば、Linuxでのデータ管理を安全かつ効率的に行うための基盤が自然と身につきます。

Linuxの基礎知識 🔴 ディスク・ファイル系

📌 データを守り効率的に扱うためのストレージ管理スキル

└─【Linuxの基礎知識】ディスク・ファイル系でよくあるトラブルと解決の入口

├─ 【Linuxの基礎知識】ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

├─ 【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

├─ 【Linuxの基礎知識】リンクとiノードを理解してファイル管理をマスターしよう

├─ 【Linuxの基礎知識】ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

├─ 【Linuxの基礎知識】再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

├─ 【Linuxの基礎知識】df / duコマンドによる容量解析とncdu・iotopでの応用監視

└─ 【Linuxの基礎知識】mount / umountとfstabの基本と応用

トラブル例(ディスク・ファイル系)

ディスク・ファイル系では、容量不足やマウントの失敗、リンクやiノードの誤解によるデータ消失、デバイス名の変動など、ストレージ運用に直結するトラブルが多く発生します。誤操作で被害が拡大することも多いため、基本的なコマンドと仕組みを理解しながら切り分けを進めることが重要です。ここでは典型的な事象を整理し、解決の入口をまとめます。

ファイルやディスクの運用でよく発生するトラブルを一覧化しました。各事象ごとに原因を確認し、詳細手順は記事リンクから参照してください。

| トラブル事象 | 原因の切り分け | 解決記事 |

|---|---|---|

| ディレクトリ構造が分からず整理できない | ファイルシステムの基礎理解不足 | ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説 |

| 基本的なファイル操作ができない | コマンド知識不足/権限設定誤り | ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド |

| リンクを削除したらデータが消えた | iノードとリンクの仕組みの誤解 | リンクとiノードを理解してファイル管理をマスターしよう |

| ディスク容量が不足して動作しない | 容量監視不足/不要ファイル残存 | ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説 |

| 再起動後にデバイス名が変わり認識されない | sdX名が動的に変動 | 再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい |

| 容量の詳細が把握できない | df/duコマンドの誤用/ツール未活用 | df / duコマンドによる容量解析とncdu・iotopでの応用監視 |

| ファイルシステムがマウントできない | fstab設定誤り/権限不足 | mount/umountとfstabの基本と応用 |

ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

Linux環境において、ファイルシステムとディレクトリ構造はデータ管理の中核を担う仕組みです。 ルート(/)から始まる階層構造を理解することで、設定ファイルやログ、ユーザーデータがどこに格納され、どのように関連して動いているかを把握できます。

ファイルシステムの基礎を押さえれば、ディスクの運用やトラブル時の切り分けが容易になり、効率的なシステム管理にもつながります。

ここでは、Linuxのディレクトリ構造の全体像と、それぞれの役割を整理し、関連する記事への入り口を提供します。

ディレクトリ構造が分からず整理できない場合の対策

ファイルが散在して管理できない場合は、Linuxのディレクトリ階層の仕組みを理解することが第一歩です。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| ファイルシステム理解不足 | man hier で階層構造を確認 | /bin・/etc・/var など主要ディレクトリの役割を学ぶ |

| 適切な整理ルール未設定 | ディレクトリの役割を確認 | 用途別にルールを定め、標準構造に従って整理する |

| PATH設定の不備 | echo $PATH でコマンド検索パスを確認 | /usr/bin など必要なディレクトリをPATHに追加する |

| シェル環境の違い | echo $SHELL で現在のシェルを確認 | bashやzshの違いを把握し、環境設定ファイルを整備する |

| ファイルシステムエラー | dmesg や fsck でエラーメッセージを確認 | fsckで修復し、必要ならバックアップから復旧する |

もっと詳しく

ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

Linuxを扱う上で欠かせないのが、ディレクトリとファイルの操作です。 ファイルの作成・移動・削除、ディレクトリの管理、さらにテキストファイルの編集や検索といった作業は、すべてのLinuxユーザーが日常的に行う基本スキルとなります。

これらの操作を体系的に理解しておくことで、作業効率が大幅に向上し、システムトラブル時の切り分けや復旧もスムーズになります。

このガイドでは、基本操作から実務で役立つテクニックまでを整理し、関連する詳細記事へアクセスできるようにまとめています。

基本的なファイル操作ができない場合の対策

ls や cp など基本コマンドが正しく使えないと作業効率が落ちます。権限設定も原因になり得ます。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| コマンド知識不足 | man コマンドでヘルプを確認 | cp・mv・rm など基本コマンドを練習する |

| 権限不足 | ls -l で権限を確認 | chmod / chown で適切な権限を付与する |

| PATH設定の不備 | echo $PATH でコマンド検索パスを確認 | 必要なディレクトリ(例:/usr/bin)をPATHに追加する |

| シェル環境の違い | echo $SHELL で現在のシェルを確認 | bashやzshごとの設定ファイル(.bashrc / .zshrc)を整備する |

| ファイルシステムエラー | dmesg や fsck でエラーメッセージを確認 | fsckで修復し、必要に応じてバックアップから復旧する |

もっと詳しく

リンクとiノードを理解してファイル管理をマスターしよう

Linuxでのファイル管理を理解するうえで欠かせないのが「リンク」と「iノード」という概念です。 普段扱っているファイル名はあくまで入り口に過ぎず、その実体はiノードによって管理されています。

さらに、リンクを利用することで同じデータを複数の場所から参照できます。

ハードリンクはiノードを直接共有し、シンボリックリンクは別のファイルを指し示す仕組みを持っています。

これらの仕組みを正しく理解することで、ファイル削除時の挙動やディスク使用量の増減が明確になり、効率的で安全なファイル管理につながります。

リンクを削除したらデータが消えた場合の対策

ハードリンクとシンボリックリンクの違いを理解していないとデータ損失に繋がります。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| リンク種別の誤解 | ls -li でiノード番号を確認 | ハードリンクとシンボリックリンクの違いを理解し使い分ける |

| 参照関係の誤認 | stat コマンドでリンク先を確認 | 削除前に実体ファイルかリンクかを確認する |

| リンク元が唯一の参照だった | ls -l でリンク数(nlink)を確認 | リンク数が1のファイルを削除しない、必要ならバックアップを取得する |

| シンボリックリンク先のファイル誤削除 | readlink -f で実体のパスを確認 | 削除対象がリンク自身か実体かをコマンドで明示的に確認する |

| 誤った rm オプションの使用 | history で実行コマンドを確認 | -rf の乱用を避け、必要なら -i オプションで確認しながら削除する |

もっと詳しく

ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

近年、企業システムにおけるディスク容量の拡大は目覚ましく進み、クラウドや仮想化、ビッグデータ活用の普及によりストレージ需要は年々増大しています。

それに伴い、Linuxのディスク管理も進化を続けており、従来の fdisk に加え、GPT対応の sgdisk や柔軟な容量拡張を可能にする LVM などが実用化されました。

初心者から中級者にとってもディスク管理の基礎理解は欠かせず、運用の安定化に直結する重要な領域です。

ディスク容量が不足して動作しない場合の対策

容量不足はサービス停止の原因になります。定期的な監視と不要ファイル削除が基本です。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| 容量監視不足 | df -h で使用率を確認 | 定期的な監視とアラート設定(cron+メール通知など)を導入する |

| 不要ファイル残存 | du -sh /var/log で大容量を確認 | 古いログを削除・圧縮し、logrotateで自動管理する |

| 一時ファイルの蓄積 | ls -lh /tmp /var/tmp を確認 | tmpwatch や systemd-tmpfiles を利用して定期的に削除する |

| バックアップやスナップショットの肥大化 | lsblk や lvs でスナップショットやバックアップ領域を確認 | 不要なスナップショットを削除し、バックアップ世代を適切に管理する |

| 不要パッケージの残存 | rpm -qa | wc -l でインストール数を確認 | 使わないパッケージを削除し、キャッシュも yum clean / dnf clean で整理する |

| 大容量ファイルの誤配置 | find / -size +1G で特定 | 大容量ファイルは専用ディスクへ移動、または分割保存を検討する |

もっと詳しく

再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

Linuxの起動に関するトラブルを調べると「initramfs」や「dracut」という用語に必ず行き当たります。

普段は意識する機会が少ないものの、起動が途中で止まる、デバイス名が変動して認識されない、必要なドライバが読み込まれないといった問題に深く関わる存在です。

initramfsはカーネルがブート時に利用する一時的なルートファイルシステムで、ルートディスクに到達する前の橋渡しを担います。

一方でdracutは、そのinitramfsを生成・再構築するためのツールであり、カーネル更新やストレージ追加後の環境整備に欠かせません。

再起動後にデバイス名が変わり認識されない場合の対策

sdX名は接続順序で変わるため、再起動後にマウントできなくなることがあります。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| デバイス名の変動 | lsblk でデバイス一覧を確認 | UUID やラベルを利用してデバイスを指定する |

| fstab設定誤り | cat /etc/fstab でエントリ確認 | UUID/LABEL を用いた正しいエントリに修正する |

| initramfs に必要モジュール未登録 | lsinitrd | grep driver で内容を確認 | dracut で initramfs を再生成して必要モジュールを組み込む |

| udevルール未設定 | ls /etc/udev/rules.d/ を確認 | カスタム udev ルールを設定して永続的なデバイス名を割り当てる |

| デバイスラベルの重複 | blkid でUUIDとラベルを確認 | 重複ラベルを変更し、一意な識別子を利用する |

もっと詳しく

df / duコマンドによる容量解析とncdu・iotopでの応用監視

Linuxを運用するうえで「ディスク容量不足」は避けて通れない課題です。

気づかないうちにログや一時ファイルが蓄積し、システムが停止する事態に直面することもあります。

そこで役立つのが「df」と「du」という2つのコマンドです。dfはシステム全体の空き容量を確認するのに適しており、duはディレクトリやファイル単位で容量の使われ方を把握できます。

つまり、dfで全体像をつかみ、duで詳細を追跡することで、容量不足の原因を素早く特定することが可能になります。

容量の詳細が把握できない場合の対策

df や du の正しい使い方を理解しないと、容量の内訳が把握できません。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| コマンド誤用 | df -h, du -sh で容量確認 | df は全体、du はディレクトリ単位の確認と使い分ける |

| ツール未活用 | ncdu や iotop で解析 | ncdu でツリー表示、iotop でI/Oの原因プロセスを特定する |

| 隠しファイル・ディレクトリの見落とし | du -ah --max-depth=1 で隠し領域を含めて確認 | 不要な .cache や一時ファイルを削除する |

| マウントポイントの誤認識 | mount | grep /対象ディレクトリ で確認 | 別ディスクにマウントされているかを把握し、正しい領域を確認する |

| 権限不足で一部確認不可 | sudo du -sh /対象ディレクトリ で確認 | 管理者権限で実行し、システム全体の使用量を把握する |

| スパースファイルや削除済みファイルの残存 | lsof | grep deleted で確認 | 不要なプロセスを終了し、削除済みファイルを解放する |

もっと詳しく

👉 【Linuxの基礎知識】df / duコマンドによる容量解析とncdu・iotopでの応用監視

mount / umountとfstabの基本と応用

Linuxで外部ストレージやネットワークドライブを利用する際には、必ず「マウント」という仕組みを通してファイルシステムが認識されます。

USBメモリを差し込むと自動的に/mediaや/mntにディレクトリが現れるのも、内部でmountコマンドが動作しているからです。

取り外す際にはumountコマンドで安全に処理する必要があり、誤るとデータ破損につながります。

さらに、起動のたびに手作業でマウントするのは非効率なため、永続的な設定を行うfstabが用意されています。

マウント・アンマウント・fstabを正しく理解することは、Linux運用に欠かせない基本知識です。

ファイルシステムがマウントできない場合の対策

fstab の設定誤りや権限不足によりマウントが失敗することがあります。

[原因の切り分け]

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| fstab誤設定 | cat /etc/fstab で確認 | UUIDやマウントポイントを正しい値に修正する |

| 権限不足 | dmesg でマウントログを確認 | 管理者権限(sudo)でマウントを実行する |

| ファイルシステム破損 | dmesg や fsck でエラーメッセージを確認 | fsckで修復し、必要に応じてバックアップから復元する |

| UUID / LABEL の不一致 | blkid でUUID・ラベルを確認 | fstab の指定を修正するか、ラベルを再設定する |

| カーネルモジュール不足 | lsmod | grep ファイルシステム種別 で確認 | 必要なモジュール(ext4, xfs など)をロードする |

| マウントポイントの不備 | ls -ld /mnt/対象ディレクトリ で確認 | 適切なディレクトリを作成し、権限を付与する |

| 暗号化設定の不整合 | cryptsetup status デバイス で確認 | LUKS など暗号化を解除してからマウントする |

もっと詳しく

👉 【Linuxの基礎知識】mount / umountとfstabの基本と応用

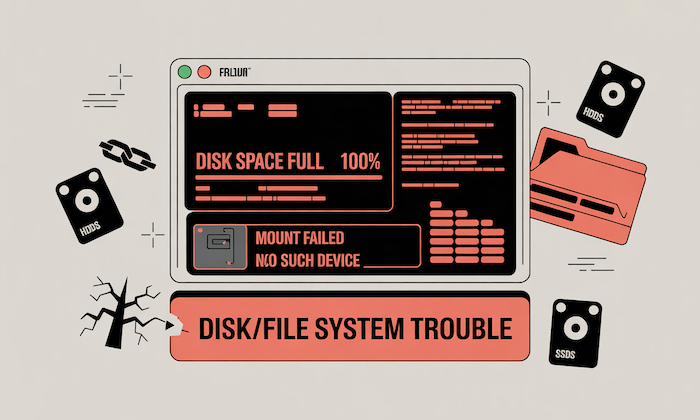

よくあるエラーと解決法

ディスクやファイル関連のトラブルは、システム運用において頻発する分野です。

容量不足による停止、I/Oエラーでの読み書き不能、ファイルシステムの破損や権限制限による操作失敗など、いずれも放置するとサービス全体に大きな影響を及ぼします。

特にディスク容量やファイルディスクリプタの制限は気づきにくく、障害発生時には原因の切り分けに時間を要することがあります。

ここでは、ディスク・ファイル系でよく見られるエラーと、その確認方法や解決の入口を整理しました。

| エラー内容 | 原因 | 解決法 |

|---|---|---|

| No space left on device | ディスク容量不足/不要ファイルの蓄積 | df -h du -sh /var/* sudo dnf remove unnecessary-package |

| Input/output error | ディスクの物理障害/I/Oエラー | dmesg | grep -i error smartctl -a /dev/sdX |

| Read-only file system | ファイルシステムエラーで自動的にRead-only化 | mount | grep /mountpoint sudo fsck -y /dev/sdXn |

| Too many open files | ファイルディスクリプタ上限超過 | ulimit -n vi /etc/security/limits.conf |

| Stale file handle | NFS共有の参照切れ/マウント不整合 | umount /mountpoint mount -a |

| File exists | 既存ファイルとの衝突/リネーム未実施 | ls -l filename mv filename filename.bak |

次のおすすめ記事

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方

VPSを利用してLinux環境を準備したら、実際の設定は下記の記事が参考になります。

→ VPSに開発環境を自動構築する方法|Apache+Tomcat+PostgreSQL