Linuxは無料で柔軟性の高いオペレーティングシステムとして、多くの分野で利用されています。

初めてLinuxを使う人にとって、「インストール方法」や「ログインの手順」は最初のハードルに感じられるかもしれませんが、実は手順をしっかり理解すれば驚くほど簡単です。

本記事では、初心者でもスムーズにLinuxをインストールし、ログインして利用を開始できるよう、わかりやすく手順を解説します。画像や具体例も交えながら、疑問を一つずつ解決していきますので、この記事を読めば安心してLinuxデビューができます!

ITエンジニア基礎スキル 🟢 Linux の基礎知識

📌 サーバー運用の基盤となるOSの仕組みを理解する

├─【Linuxの基礎知識】Linuxとは?基本概要と仕組みをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】インストールからログインまでの完全マニュアル

├─【Linuxの基礎知識】カーネルの役割と起動プロセスをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

├─【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

├─【Linuxの基礎知識】初心者向け!Linux管理に役立つ基本コマンド完全ガイド

├─【Linuxの基礎知識】ユーザー管理を極める!アクセス権との連携で強固なシステム構築

├─【Linuxの基礎知識】リンクとiノードについて理解を深めよう!

├─【Linuxの基礎知識】LVMとは? LVMを理解しよう!

├─【Linuxの基礎知識】再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

├─【Linuxの基礎知識】過去事例から学ぶ!システムセキュリティの基本

├─【Linuxの基礎知識】ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

├─【Linuxの基礎知識】ネットワーク設定とトラブルシューティングを徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】リソース監視ツールの使い方を徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】パッケージ管理の応用テクニックをマスター!

├─【Linuxの基礎知識】仮想化とコンテナの基本を学ぶ!仕組みと違いを解説!

└─【Linuxの基礎知識】バックアップとリストア!スナップショット活用も紹介!

Linuxのインストール方法

Linuxのインストール方法は非常に多岐にわたります。

ユーザーの目的や環境によって最適な方法を選ぶことが大切です。ここでは、Linuxのインストール方法の代表的な手法を紹介します。

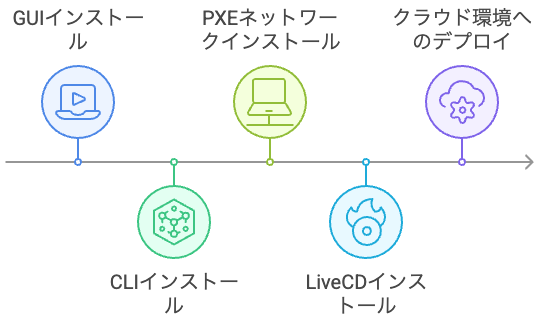

Linuxの様々なインストール方法

Linuxのインストール方法にはさまざまな選択肢があり、使用する目的やユーザーのスキルレベルに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

初心者向けから上級者向けまで、目的に応じたインストール方法を選ぶことで、スムーズにLinux環境を構築できます。以下では、代表的なインストール方法を紹介します。

| インストール方法 | 概要 | 対象ユーザー |

|---|---|---|

| GUIインストール(ライブUSB) | USBメモリにインストールイメージを焼き、GUIを使ってインストールする方法 | 初心者、デスクトップ環境利用者 |

| CLIインストール | コマンドラインを使用して、パーティション設定やファイルシステムを選択し、インストールする方法 | 上級者、サーバー用途 |

| PXEネットワークインストール | ネットワーク経由でインストールイメージをダウンロードしてインストールする方法 | サーバー環境、ネットワーク管理者 |

| LiveCDインストール | LiveCDまたはLiveDVDを使って起動し、インストールする方法 | デスクトップユーザー、トラブルシューティング |

| インストール後にクラウド環境にデプロイ | クラウド環境(AWS、GCP、Azureなど)にLinuxをインストール・設定する方法 | クラウドユーザー、開発者 |

Linuxのインストール方法は、目的やユーザーのスキルに応じて選ぶべきです。インストール方法の違いを理解し、自分に最適な方法を選択することが重要です。

物理マシンへのインストールの場合

物理マシンにLinuxをインストールする場合、USBメモリにインストール用のイメージを焼き、PCを再起動してインストールを行います。

実際のハードウェアにインストールするため、Linuxのパフォーマンスを直接確認でき、Linuxがどのように動作するかを体験できます。

仮想マシンへのインストールの場合

仮想マシンにLinuxをインストールする場合、VMwareやVirtualBoxなどの仮想化ソフトを使用して仮想環境内にインストールします。

この方法では、実際のPCにインストールせずに、仮想環境内でLinuxを試すことができるため、特に開発やテストの環境に適しています。

インストール進行方法(GUIインストール)

GUIインストールは、USBメモリを使って視覚的にインストールできる方法です。インストール中に表示される手順に従って進めるだけで、初心者でも簡単にLinuxをインストールできます。特に初めてLinuxをインストールする方には非常に適した方法です。

これまでにLinuxのインストール方法をいくつか紹介しましたが、この記事では特に初心者に適したインストール方法であるGUIインストール(ライブUSB)を中心に進めていきます。

この方法は、視覚的なインターフェースを通じて簡単にインストールを行うことができ、Linux初心者でも安心して手順を進められる方法です。

RedHat系ディストリビューション(例:RHELやAlmaLinux、RockyLinux)でのPXEネットワークインストール(KickStart)によるインストールについては、以下の記事で詳細に説明しています。

【仮想サーバー構築】KickStartを使ってVmWare Player上へLinuxを導入する!

インストールの準備

Linuxをインストールする前に、いくつかの準備をしておくことでスムーズに作業を進めることができます。

必要なものを揃え、PCのシステム要件や互換性を確認しておけば、インストール中にトラブルが発生するリスクを最小限に抑えることが可能です。

このセクションでは、ディストリビューションの選び方やインストールメディアの作成方法、さらにインストールに適したPCの条件について詳しく解説します。初心者の方でも迷わずに進められるよう、わかりやすくご案内します!

必要なものを揃えよう

(ディストリビューションの選択・USBの準備)

Linuxをインストールするには、まず適切なディストリビューション(通称:ディストロ)を選ぶ必要があります。ディストリビューションとは、Linuxカーネルをベースに、様々なソフトウェアを組み合わせて作られたパッケージのことです。初心者向けに特におすすめのディストリビューションは以下の通りです。

初心者向け代表的ディストリビューション

- Ubuntu

初心者に最適なディストリビューションで、豊富なオンラインサポートと直感的な操作性が特徴です。 - Linux Mint

Windowsに似た使いやすいインターフェースで、初めてLinuxを使う方におすすめ。 - Zorin OS

初心者やWindowsユーザーを意識したデザインで、移行のハードルを下げてくれるディストリビューションです

次に、インストール用のUSBメモリを準備します。以下の手順で用意を進めてください。

- 空のUSBメモリ(8GB以上)を用意。

- 選んだディストリビューションの公式サイトからISOファイルをダウンロード。

- EtcherやRufusなどのツールを使用して、ISOファイルをUSBメモリに書き込む。

これで、インストールに必要な準備が整います。

かつて多くのサーバー環境で利用されていたCentOSは、2020年12月に従来の安定版である「CentOS Linux」の開発が終了しました。その後、「CentOS Stream」という新しいモデルに移行していますが、これは安定版ではなく開発版に近い位置づけとなります。そのため、初心者の方が学習目的や日常的な利用のためにCentOSを選択することは推奨されません。代わりに、CentOSの後継とされる以下のディストリビューションを検討してください。

CentOSの後継OS

- AlmaLinux:CentOSと同様にRHEL互換で安定した環境を提供。

- Rocky Linux:CentOSの精神を受け継いだ信頼性の高い選択肢。

これらのディストリビューションは、従来のCentOSと同じ目的で利用でき、無料で利用可能です。CentOSの終了に伴い、これらの代替を活用することで、より安定した環境を手に入れることができます。

システム要件と互換性の確認

Linuxをインストールするためには、PCがディストリビューションのシステム要件を満たしている必要があります。以下のポイントを確認してください。

- 基本的なシステム要件(Ubuntuを例にした目安):

- CPU:デュアルコアプロセッサ(2GHz以上推奨)

- メモリ:4GB以上(8GB以上推奨)

- ストレージ:最低25GBの空き容量

- グラフィックカード:基本的なオンボードGPUで十分

- 互換性の確認:

- UEFI/BIOSモード:インストール時にLegacy BIOSモードかUEFIモードを選択する必要があります。お使いのPCが対応しているか確認してください。

- ドライバのサポート:一部のハードウェア(特にWi-Fiアダプタやプリンター)はLinux用ドライバが必要です。ディストリビューションの公式サイトやフォーラムで互換性を確認しておきましょう。

- 古いPCでも動作可能なディストリビューション:

- スペックが低いPCでは、軽量なLinuxディストリビューション(例:Lubuntu、Xubuntu)を検討してください。

以上を確認することで、スムーズにLinuxをインストールする準備が整います。次は実際のインストール手順に進みましょう!

Linuxのインストール手順

企業での実務に役立つLinuxのスキルを習得するには、RHEL(Red Hat Enterprise Linux)互換のディストリビューションで学習するのが最適です。

本記事では、RHEL互換ディストリビューションの代表であるAlmaLinuxやRocky Linuxを例に、インストール手順を詳しく解説します。

これらのディストリビューションで学んだスキルは、企業のサーバー管理やシステム構築に直接役立つものとなります。

インストールメディアの作成(USBやDVD)

Linuxをインストールするためには、まずインストールメディアを作成する必要があります。以下に、AlmaLinuxやRocky Linuxを例にした具体的な手順を示します。

インストール手順

- ISOファイルのダウンロード

- ツールの準備

- Etcher(推奨):初心者でも簡単に使えるクロスプラットフォームのツール。

- Rufus:Windows環境で使用する場合に軽量で便利。

- USBメモリへの書き込み手順

- USBメモリ(8GB以上)をPCに接続します。

- EtcherまたはRufusを起動し、以下の手順を実行します:

- ダウンロードしたISOファイルを選択。

- 書き込み先のUSBメモリを選択。

- 「書き込み」または「スタート」をクリックして作成を開始。

- 書き込みが完了したら、検証(Verify)を行い、インストールメディアの作成が成功したことを確認してください。

既存のデータをバックアップ:USBメモリ内のデータは全て消去されます。

ダウンロード元が公式サイトであることを確認し、安全性を確保してください。

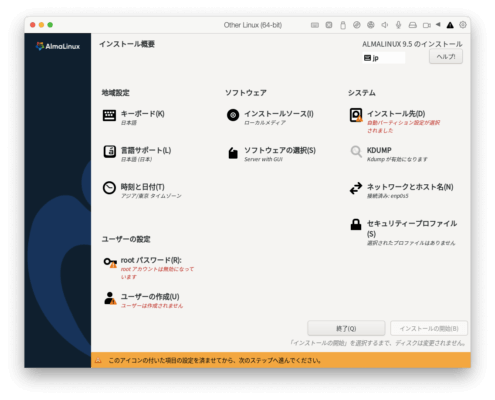

インストール中の選択肢(パーティション、インストール設定)

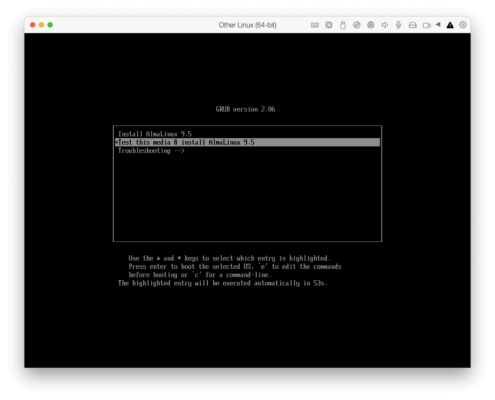

インストールメディアが完成したら、PCを再起動してBIOSまたはUEFIからUSBメモリを起動し、インストールを開始します。ここでは、実務に役立つ設定を意識した手順を説明します。

インストール中の選択肢

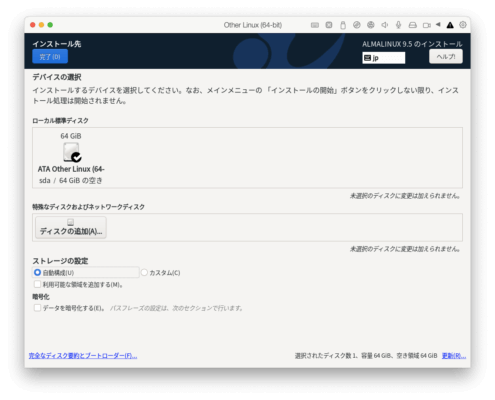

- ディスクの選択とパーティション設定

- 自動パーティション:初心者向けのオプションで、ディストリビューションが自動的にディスクを設定します。企業向けのサーバー環境で使う場合にもシンプルで安全な選択です。

- カスタムパーティション:経験者や特定の用途(/homeや/varの分割など)が必要な場合に選択します。以下の構成が一般的です:

/boot:500MB(必要な場合)

/(ルート):最低20GB(推奨30GB以上)

swap:システムメモリの1〜2倍

- デュアルブートの注意点

- Windowsとのデュアルブートを設定する場合、以下に注意してください:

- ディスクの空き容量を事前に確保(Windowsのディスク管理で調整)。

- パーティションを上書きしないよう慎重に選択。

- ブートローダー(GRUB)がインストールされ、OS選択画面が表示されるようになります。

- Windowsとのデュアルブートを設定する場合、以下に注意してください:

- インストール設定

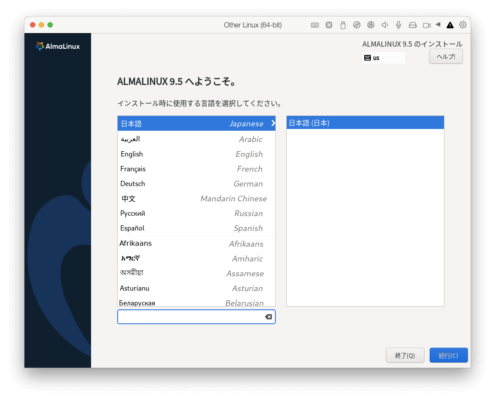

- 言語とタイムゾーンの設定:使用する地域と言語を選択します(日本語設定も可能)。

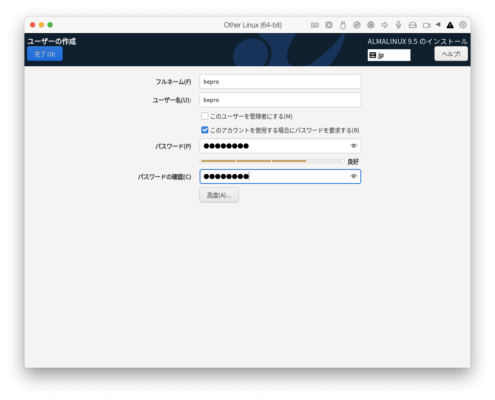

- ユーザーアカウントの作成:

- 管理者権限を持つユーザー名と強力なパスワードを設定。

- ホスト名(コンピュータ名)を適切に設定します(例:server1、workstation01

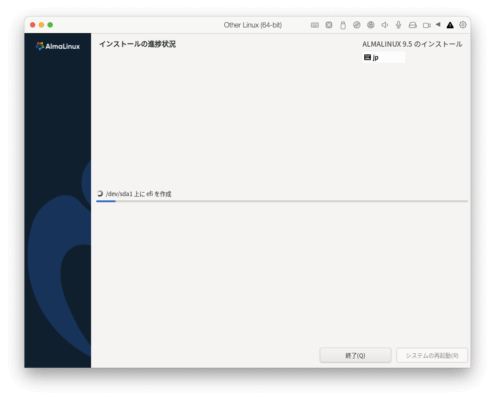

- インストールの実行

- 設定内容を確認後、「インストールを開始」をクリック。

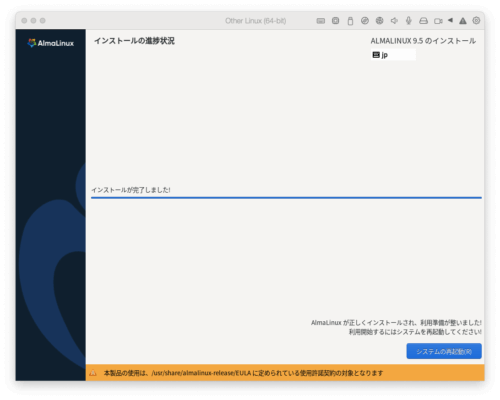

- ソフトウェアやパッケージのインストールが始まり、10〜30分程度で完了します。

- HEL互換ディストリビューションを利用することで、実際の企業環境に適したスキルを身につけることができます。

- カスタムパーティション設定やデュアルブートは、実務でも役立つ知識となります。

- 必ず重要なデータをバックアップしてからインストールを行いましょう

これでAlmaLinuxやRocky Linuxのインストールは完了です。次は初めてのログインや基本的な操作を学んでいきましょう!

Linuxのインストール方法

PCを用意したら、AlmaLinuxのOSのISOファイルを取得します。ISOファイルは、CDやDVD、Blu-ray等の光学ディスクのデータを、ひとつにまとめたファイルです。「.iso」の拡張子をもち、イメージファイルとも呼ばれます。

ダウンロードのリンクは安定稼働版である「AlmaLinux DVD ISO」を選択します。ダウンロードが完了したら、USBメモリや光学ディスク等の記憶媒体にダウンロードしたファイルをコピーし、Linuxのインストールメディアを作成します。以上でインストールの準備は完了です。

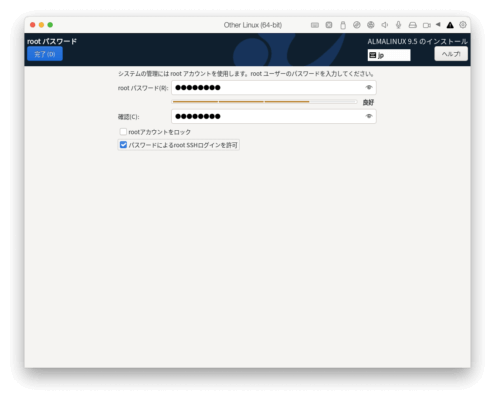

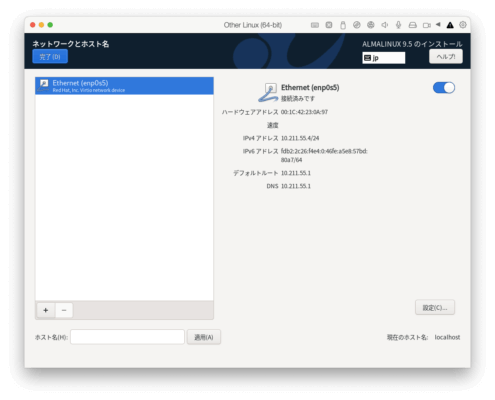

インストールメディアを用意したPCに挿入し、PCを起動します。AlmaLinuxのインストーラーが起動するため、画面に従い、AlmaLinuxのインストール先の選択、言語設定、rootユーザのパスワード設定、一般ユーザの作成を行ないます。

大まかな流れは、下記のキャプチャを参照してください。

言語選択画面

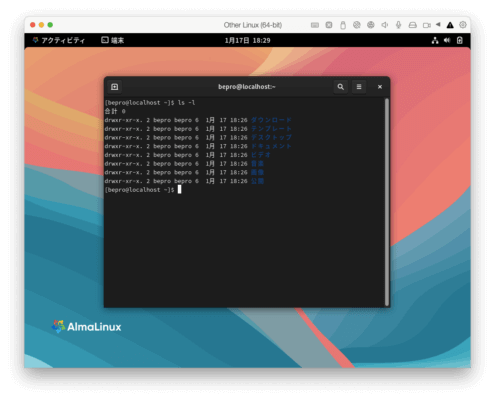

Linuxはシステムへのアクセス権が厳格に定められています。システム管理者であり、フルアクセスの権限をもつ「root」ユーザ、システムへのアクセスが制限される一般ユーザの2種類のアカウントが存在します。

Linuxを使用する際、基本的に一般ユーザでログインするようにしましょう。誤ったファイル操作を行なってしまい、Linuxのシステムを破損してしまうことを避けるためです。

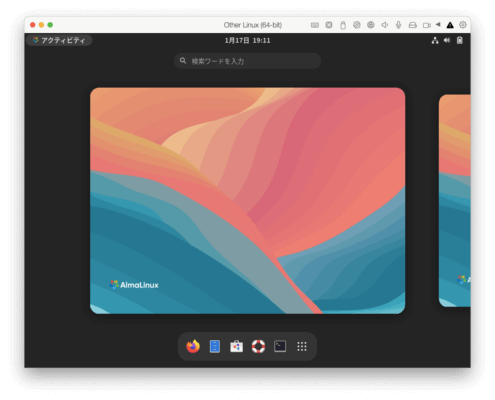

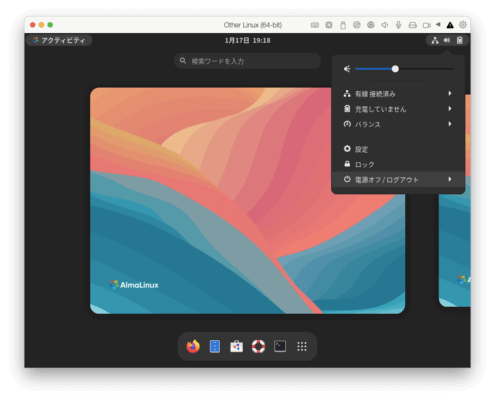

AlmaLinuxをインストール後、ターミナルを開く方法は次の通りです:

ポイント

- 画面上部または左上の「アクティビティ」をクリックします。

これにより、アプリケーションメニューや検索バーが表示されます。 - 検索バーに「Terminal」または「ターミナル」と入力します。

- 表示されたアイコン(ターミナル)をクリックすると、ターミナルが起動します。

Ubuntuのインストール方法

Ubuntuについても、基本的にはCentOSのインストール方法とほとんど同じです。CentOS、UbuntuはLinuxディストリビューションです。いずれもLinux OSであることを理解しておきましょう。

Linuxを起動する

Linuxディストリビューションのインストールが完了すると、自動でPCが再起動し、Linuxが起動します。

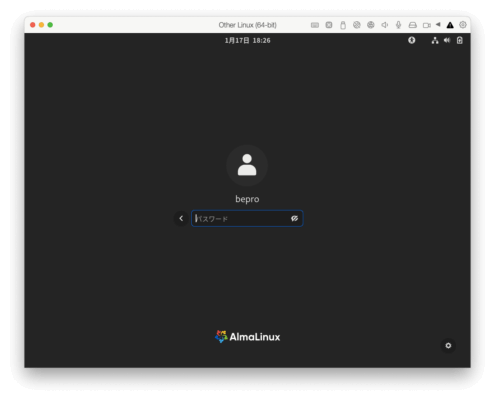

デフォルトの設定でインストールしたLinuxはGUIモードとなっており、起動時に対応したディストリビューションのロゴが表示されます。ユーザーとパスワードを入力する画面が表示されればLinuxの起動は成功です。

よく「Linuxの起動方法を教えてください」とコメントをいただきますが、Linuxの起動とは、カーネルの起動を指しています。カーネルはLinuxをインストールしたマシンの起動ボタンを押すことでBIOS、もしくはUEFIに読み込まれ自動的に起動します。つまりマシンの起動ボタン押下≒Linuxの起動と言う事です。

初めてのログイン

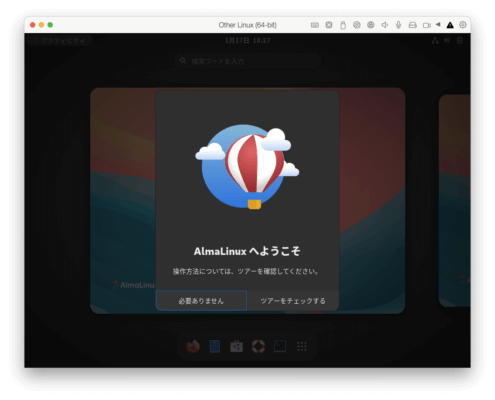

Linuxのインストールが完了したら、次のステップはシステムにログインして、デスクトップ環境や基本設定を行うことです。このセクションでは、ユーザーアカウントの作成やデスクトップ環境の初期設定について解説します。これらをしっかりと設定することで、安全で快適なLinux環境を構築できます。

ユーザーアカウントの作成

Linuxを初めて起動するとき、システムにアクセスするためのユーザーアカウントが必要です。以下はアカウント作成時のポイントとセキュリティの基本です:

アカウント作成次のセキュリティ

- ユーザー名とパスワードの設定:

- ユーザー名:英数字で短く覚えやすいもの(例:user1やjohn)が推奨されます。

- パスワード:セキュリティを考慮し、以下の基準を満たすものを設定してください:

- 8文字以上で大文字、小文字、数字、記号を含む。

- 個人情報(名前や誕生日)を避ける。

- 定期的に変更することを検討。

- 管理者権限のユーザー:

- インストール時に作成したユーザーアカウントは、通常管理者権限(sudo権限)を持ちます。

- セキュリティリスクを軽減するため、通常作業には一般ユーザーアカウントを使用し、必要時にsudoを使用するのが理想です。

- ホスト名(コンピュータ名)の設定:

- システムをネットワークに接続する場合、適切なホスト名を設定します(例:workstation01やserver01)。ホスト名はネットワークで他のデバイスから識別するために使われます。

デスクトップ環境の初期設定

Linuxでは、インストールしたディストリビューションに応じてデスクトップ環境が提供されます。以下に、代表的なデスクトップ環境の基本操作と初期設定について説明します。

デスクトップ環境の初期設定

- デスクトップ環境の種類:

- GNOME(Ubuntuなどで使用):モダンでシンプルなデザイン。アクティビティ画面からアプリケーションを簡単に起動できます。

- KDE Plasma(KubuntuやFedoraなどで使用):高いカスタマイズ性を持つ環境。タスクバーやウィジェットを自由に調整可能。

- XFCE/LXDE(軽量ディストリビューションで使用):古いPCや軽量環境向け。

- 基本的な初期設定:

- ディスプレイの解像度:設定メニューから解像度を確認し、最適なサイズを選択します。

- キーボードのレイアウト:日本語入力が必要な場合、キーボード設定から「日本語(Mozcなど)」を選択。

- ネットワーク接続:

- Wi-Fiの場合はネットワークアイコンをクリックし、SSIDを選択してパスワードを入力。

- 有線LANは基本的に自動で接続されます。

- テーマと外観の調整:

- GNOMEでは「設定」→「外観」からテーマや背景を変更可能。

- KDE Plasmaでは「システム設定」→「テーマ」から詳細なカスタマイズができます。

- アプリケーションの確認:

- 必要なアプリケーション(例:ブラウザ、オフィスソフト)がインストールされているか確認。

- インストールされていない場合は、パッケージマネージャ(例:dnf、apt、YUM)を使用して追加できます。

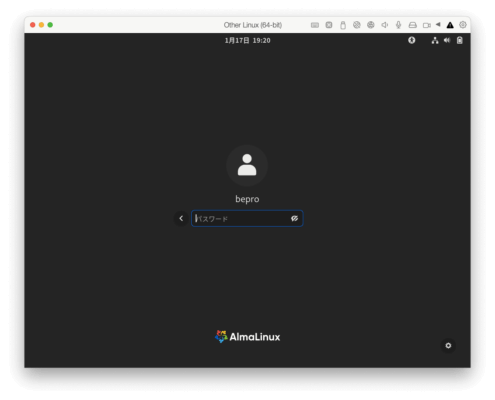

ログイン

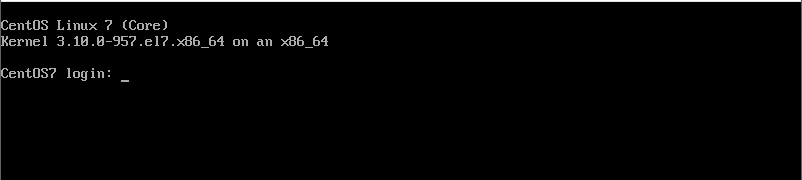

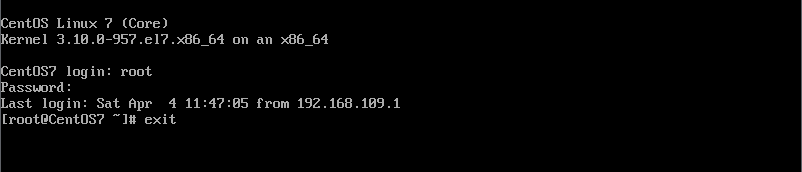

Linuxにログインするには管理者権限を持つrootユーザか、作成した一般ユーザのいずれかでログインします。ログインの方法はどちらのユーザも同じです。

GUIモードでLinuxを起動した場合は、表示されるパスワード蘭にパスワードを入力します。

CUIモードの場合は、ターミナル画面にユーザとパスワードを入力し、ログインします。

ログアウト

ログアウトの方法はGUIモードとCUIモードで少々異なります。 GUIモードでのログアウトの方法は、Linuxのデスクトップメニューからログアウトする方法です。

CUIモードの場合は、ターミナルで「exit」コマンドを実行します。

Linuxをシャットダウン(終了)するには、下記の様に「shutdown」コマンドを使用します。

- シャットダウン:shutdown -h now

- 再起動:shutdown -r now

上記のコマンドでシステムがシャットダウンします。つまりマシン自体が停止します。

トラブルシューティング

Linuxのインストールやログインは基本的にスムーズに進むことが多いですが、場合によってはエラーや問題が発生することもあります。このセクションでは、インストール時やログイン時のトラブルとその解決方法を解説します。これらの対処法を知っておくことで、問題が発生しても冷静に対応できます。

インストールに失敗した場合の対処法

Linuxのインストールが失敗する原因は、大きく分けて「ブートメディアの問題」と「ハードウェアやISOファイルの問題」が考えられます。

ブートメディアが認識されない場合

USBメモリやDVDが正しく作成されていない可能性があります。以下の手順を試してください。

ブートメディアが認識されない場合の解決策

- EtcherやRufusを使用してISOファイルを再作成します。

- BIOSまたはUEFI設定を確認し、USBメモリまたはDVDを起動順序の最優先に設定します。

- Secure Bootを無効化し、必要に応じてLegacyモードまたはUEFIモードを切り替えて試します。

インストール途中でエラーが発生する場合

この問題は、ハードウェアが最低限の要件を満たしていない、またはISOファイルが破損している場合に発生します。以下を確認してください。

インストール途中でエラーが発生した場合の解決策

- システムのRAMやディスク容量が要件を満たしているか確認します。

- 公式サイトから最新のISOファイルを再ダウンロードして、新しいインストールメディアを作成します。

- 古いPCの場合、LubuntuやXubuntuなどの軽量なLinuxディストリビューションを試します。

ログイン時のトラブルとその解決策

ログイン時に発生するトラブルとしては、パスワードを忘れてしまった場合やログイン画面が表示されない場合がよくあります。

パスワードを忘れてしまった場合

パスワードをリセットするには、以下の手順を実行してください。

パスワードを忘れた場合のリセット手順

- システム起動時にGRUBメニューを表示し、「リカバリーモード」を選択します。

- 以下のコマンドを実行して新しいパスワードを設定します:

- パスワードをリセットした後、システムを再起動してログインします。

passwd <ユーザー名>

ログイン画面が表示されない場合

この問題は、デスクトップ環境やグラフィックドライバに問題がある可能性があります。以下を試してください。

ログイン画面が表示されない場合の解決策

- Ctrl + Alt + F1~F6を押してTTYモードに切り替え、テキストベースでログインします。

- 以下のコマンドを実行して、デスクトップ環境(GNOME)を再インストールします:

- グラフィックドライバが原因の場合、以下のコマンドで更新または再インストールを試してください:

sudo dnf reinstall gnome-shell

sudo dnf update

sudo dnf install <ドライバ名>

※注意:AlmaLinuxでは、aptコマンド(Debian系)ではなく dnf コマンドを使用します。

インストール後に試すべきこと

Linuxのインストールが完了したら、次にやるべきことはソフトウェアのインストールとシステムのアップデートです。これらの手順を行うことで、快適かつ安全にLinuxを活用できます。このセクションでは、初心者向けのおすすめアプリケーションと、アップデートの手順を解説します。

ソフトウェアのインストール方法

Linuxには、さまざまな便利なソフトウェアが提供されています。以下は初心者に特におすすめのアプリケーションとそのインストール方法です。

おすすめアプリケーションとインストール方法

- LibreOffice:無料で利用できるオフィスソフトで、WordやExcelの代替として利用可能です。

- Firefox:プライバシー保護に優れたウェブブラウザ。

- GIMP:画像編集ソフトで、Photoshopの代替として人気があります。

- VLC Media Player:動画や音楽を再生できる万能メディアプレイヤー。

インストール方法は、端末(ターミナル)を使う方法と「GNOMEソフトウェア(ソフトウェアセンター)」を使う方法の2種類があります。

- 端末(ターミナル)を使う場合

- ソフトウェアセンターを使う場合 GNOMEデスクトップ環境に含まれる「ソフトウェア」アプリを開き、検索バーにアプリケーション名を入力してインストールします。

sudo dnf install libreoffice firefox gimp vlc

システムアップデートの手順

Linuxをインストールした直後には、システムを最新の状態にアップデートすることをおすすめします。これにより、セキュリティの向上やバグの修正が適用され、安定して使用できます。

Linuxをインストールした直後には、システムを最新の状態にアップデートすることをおすすめします。これにより、セキュリティの向上やバグの修正が適用され、安定して使用できます。

システムアップデートの手順

- アップデート手順:

- 端末を開いて、以下のコマンドを順に実行してください。

- アップデートが完了したら、必要に応じてシステムを再起動します。

- GNOME環境を利用している場合は、「ソフトウェア」アプリ(GNOME Software)からもGUIでアップデート可能です。

sudo dnf update

sudo dnf upgrade

これでLinuxのインストール後に必要な基本操作は完了です。次のステップでは、さらに応用的な操作やカスタマイズに挑戦してみましょう!

Linuxでのソフトウェアインストール方法

Linux OSをインストールした後、必要なソフトウェアやツールをインストールする方法は多岐にわたります。

以下では、パッケージ管理ツールを使ったインストールやRPMパッケージの追加・削除、devパッケージの追加・削除といった、一般的なインストール方法について解説します。

また、パッケージ管理についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

▶︎【Linuxの基礎知識】パッケージ管理の応用テクニックをマスター!

1. パッケージ管理ツールを使ったインストール

多くのLinuxディストリビューションでは、パッケージ管理ツールを使用して、必要なソフトウェアを簡単にインストールすることができます。以下に、代表的なパッケージ管理ツールを使用したインストール方法を紹介します。

APT(Ubuntu/Debian系)

UbuntuやDebianなどのディストリビューションでは、APT(Advanced Packaging Tool)を使用してソフトウェアをインストールします。以下のコマンドでインストールが可能です。

sudo apt update

sudo apt install package_name

これにより、リポジトリから指定したパッケージをインストールできます。

YUM/DNF(CentOS/RHEL/Fedora系)

CentOSやRed Hat Enterprise Linux(RHEL)、Fedoraでは、YUMやDNF(次世代のパッケージ管理ツール)を使用してインストールします。

sudo yum install package_name

または、Fedoraや新しいRHEL系では、以下のようにDNFを使用することもできます。

sudo dnf install package_name

2. RPMパッケージの追加と削除

RPM(Red Hat Package Manager)は、主にRed Hat系のLinuxディストリビューションで使用されるパッケージ形式です。以下は、RPMパッケージを手動でインストールする方法です。

RPMパッケージのインストール

まず、RPMパッケージをダウンロードし、以下のコマンドでインストールします。

sudo rpm -i package_name.rpm

RPMパッケージの削除

インストールしたRPMパッケージを削除するには、次のコマンドを使用します。

sudo rpm -e package_name

3. devパッケージの追加と削除

開発ツールやライブラリをインストールする場合、devパッケージを使用することがあります。例えば、ソースコードをコンパイルするために必要なライブラリやヘッダファイルが含まれています。

Debian/Ubuntu系(APTを使用)

開発パッケージをインストールするには、次のコマンドを使用します。

sudo apt install build-essential

これにより、CやC++の開発ツールがインストールされます。

CentOS/RHEL/Fedora系(DNF/YUMを使用)

同様に、CentOSやRHELでは、開発ツールをインストールするために以下のコマンドを使用します。

sudo dnf groupinstall "Development Tools"

これにより、開発に必要な基本的なツール群がインストールされます。

まとめ

Linuxのソフトウェアインストール方法は、ディストリビューションによって異なりますが、APTやYUM/DNFなどのパッケージ管理ツールを使うことで、効率よくソフトウェアを管理できます。また、RPMやdevパッケージを使うことで、さらに細かな設定や開発環境を整えることが可能です。

この記事を読んだら、次は 「【Linuxの基礎知識】カーネルの役割と起動プロセスをわかりやすく解説!」 を読むのがおすすめです!