ネットワーク通信を構成する多層の仕組みの中で、物理層は最も根本的な役割を担っています。

どれだけ高度なプロトコルやアプリケーションが構築されていても、物理的な通信手段が不安定であれば、ネットワーク全体の品質は大きく損なわれてしまいます。

特に無線LANと有線LANの選定は、パフォーマンスやセキュリティ、設置環境に大きな影響を与えるため、実務において慎重な判断が求められます。

本記事では、物理層の視点から有線と無線の構造的な違いを整理し、導入時に押さえるべき比較ポイントや実用的な選定基準について解説します。

ネットワークの基礎知識

🔴 ネットワークの基礎知識

📌 ゼロから理解する、実務に活かせるネットワーク思考

├─【ネットワークの基礎知識】基本的な概念とネットワークの重要性

├─【ネットワークの基礎知識】IPアドレスとサブネット: 実務で活かせるネットワーク技術の基本

├─【ネットワークの基礎知識】MACアドレスとブロードキャスト: 通信の基礎と活用法

├─【ネットワークの基礎知識】ポート番号とトランスポート層の基本: TCP/UDPの使い分け

├─【ネットワークの基礎知識】DNSと名前解決の仕組み: IPアドレスとの関連性を理解する

├─【ネットワークの基礎知識】ルーティングの基礎: デフォルトゲートウェイと経路選択のしくみ

├─【ネットワークの基礎知識】ネットワーク機器の役割と構造: ルータ・スイッチ・ハブの違い

├─【ネットワークの基礎知識】NATとプライベートIPアドレスの活用: グローバルIPとの変換技術

├─【ネットワークの基礎知識】ARPとICMPの基本操作: ネットワーク診断コマンドを使いこなす

├─【ネットワークの基礎知識】無線LANと有線LANの違い: 物理層における通信手段の選択

├─【ネットワークの基礎知識】帯域とレイテンシの理解: ネットワーク性能を支える基礎用語

└─【ネットワークの基礎知識】ネットワーク分離とVLANの概念: セキュリティと構成の最適化

通信の基盤を支える物理層の重要性

ネットワーク通信は多層構造によって成り立っており、その中でも物理層は最も基本となる土台部分です。

上位層の動作やセキュリティ、品質の安定性などに注目が集まりがちですが、物理層が不安定であればそれらの技術は正しく機能しません。

特に、無線LANと有線LANの選定においては、物理層の違いを理解しておくことが重要です。

このセクションでは、物理層の定義、隣接するデータリンク層との違い、そして通信手段を選ぶうえでの物理層の影響について解説します。

物理層とは何か

物理層(Physical Layer)は、ネットワークのOSI参照モデルにおいて最下層に位置するレイヤです。

この層では、デジタルデータを実際の物理的な信号としてやり取りする役割を担っています。信号の種類は光、電気、電波など多岐にわたり、通信媒体としてはLANケーブルや光ファイバー、無線電波などが該当します。

つまり物理層は、論理的なデータではなく、ビット単位の信号の「通る道」を提供する存在であり、通信の根幹そのものと言える層です。

この層に問題があると、パケットが上位層に届く以前の段階で破綻するため、トラブルの際はまず物理層を疑うのが基本とされています。

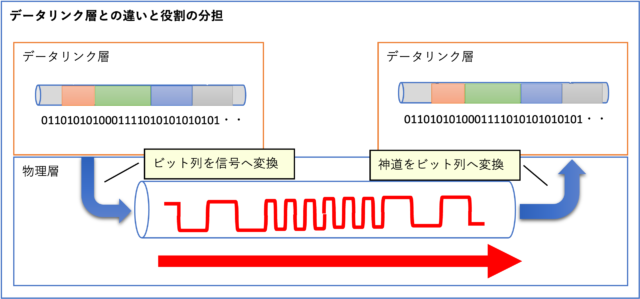

データリンク層との違いと役割の分担

物理層と密接に関わっているのが、すぐ上位に位置するデータリンク層です。

物理層とデータリンク層の役割

- 物理層の役割

ビット列(0と1)を電気信号・光信号・電波などの物理的な形に変換し、ケーブルや無線などの物理メディアを通じて送信します。受信側では信号を再びビット列に戻します。

つまり、「ビット列 ↔ 信号」の変換が物理層の仕事です。 - データリンク層の役割

ビット列をフレームという単位に整形し、MACアドレスなどの情報を付加して隣接ノード間での誤りなく正しい通信を保証します。

フレームのヘッダーやチェックサム(CRC)によるエラーチェックもこの層で行われます。

この2つの層は、ネットワークの送受信において密接に連携していますが、それぞれの役割は明確に分かれています。

上段:データリンク層が扱う「フレーム」の構造を示しており、MACアドレスやデータ本体が含まれています。

下段:そのフレームのビット列が、物理層でアナログ的な信号波形へ変換され、物理的に送信されている様子が描かれています。

物理層が「信号の送受信」を担当するのに対し、データリンク層は「フレーム単位でのデータ転送制御」を担当します。

データリンク層では、MACアドレスによる宛先指定や誤り検出、フロー制御といった制御処理が行われています。

表にすると、以下のような違いがあります。

| 層 | 主な役割 | 対象 |

|---|---|---|

| 物理層 | 信号の物理的な伝送 | ビット(0と1) |

| データリンク層 | データ転送と誤り検出 | フレーム(MACアドレス付きデータ) |

このように、物理層とデータリンク層は分業しながらも、密に連携しながらネットワーク通信を支えています。有線LANであれ無線LANであれ、この基本構造は変わりません。

データリンク層におけるMACアドレスやブロードキャストの仕組みについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【ネットワークの基礎知識】MACアドレスとブロードキャスト: 通信の基礎と活用法

通信手段選定における物理層の影響範囲

実務でネットワークを設計・導入する際、物理層の選定は通信性能、安定性、施工コストに直結する非常に重要な判断材料となります。

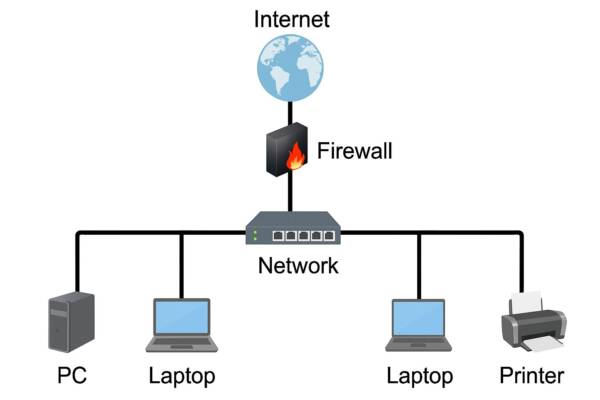

とりわけ有線LANと無線LANの違いは、物理層の性質の違いから発生しています。 有線LANでは、信号はケーブルを通じて伝送されるため、干渉が少なく通信が安定しており、通信速度も理論上は高い傾向にあります。

一方、無線LANでは電波が使われるため、障害物や他の電波による干渉の影響を受けやすく、通信の安定性や到達距離に制限が出ることがあります。

具体的な影響範囲は以下のように整理できます。

| 項目 | 有線LAN | 無線LAN |

|---|---|---|

| 通信の安定性 | 高い(干渉が少ない) | やや不安定(干渉を受けやすい) |

| 設置の自由度 | 低い(配線が必要) | 高い(無線でカバー可能) |

| 施工・初期コスト | 高め(配線工事が必要) | 比較的安価(既設環境に導入しやすい) |

| セキュリティ | 物理的制御がしやすい | 暗号化やSSID制御が必須 |

このように、物理層の選定は単なる技術的選択ではなく、運用コストやセキュリティ、ユーザー体験にまで波及します。

上位層でどれだけ高度な制御を行っても、物理層の選択を誤ればネットワーク全体の信頼性が損なわれることになります。

有線LANの構造と特性

有線LANは、ネットワーク通信の中でも最も安定性と信頼性の高い手段として、現在でも多くの企業や教育機関、病院などで採用されています。

無線LANの普及が進んでいる現代においても、有線LANが選ばれ続ける理由には、その構造的な優位性があります。

このセクションでは、有線LANを構成する物理要素、帯域や安定性の観点からの強み、そして企業における導入理由について詳しく解説します。

ケーブル種類とインタフェースの概要

有線LANを構築する際、最も基本となる物理要素がLANケーブルと通信インタフェースです。これらは通信速度や干渉耐性に直結するため、適切な選定が求められます。

一般的な有線LANで使用されるケーブルは以下のようなカテゴリに分類されます。

| カテゴリ | 対応速度 | 最大伝送距離 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Cat5e | 1Gbps | 100m | 現代でも広く使われている標準的なケーブル |

| Cat6 | 1Gbps〜10Gbps(短距離) | 55m(10Gbps時) | ノイズ耐性に優れ、高速通信向け |

| Cat6A | 10Gbps | 100m | シールド構造で干渉に強い |

| Cat7 | 10Gbps以上 | 100m | 完全シールド構造で高信頼性 |

これらのケーブルはRJ-45コネクタを介してネットワーク機器に接続されます。

スイッチングハブやルータ、PC、サーバなどすべてが物理的に結線されるため、明確な通信経路が形成されます。

この構造はトポロジーの把握が容易であり、トラブル発生時の切り分けや復旧が迅速に行えるという利点を持っています。

安定性と帯域における強み

有線LAN最大のメリットは、通信の安定性と高い帯域幅にあります。

電波を使用せず、ケーブル内を電気信号が通る仕組みのため、外部からの干渉を受けにくく、通信速度が理論値に近い状態で維持される傾向にあります。

たとえば、Gigabit Ethernetを用いた場合、以下のような実効帯域を確保できます。

| 通信方式 | 理論値 | 実効速度(目安) |

|---|---|---|

| 100BASE-TX | 100Mbps | 80〜95Mbps |

| 1000BASE-T | 1Gbps | 850〜950Mbps |

| 10GBASE-T | 10Gbps | 7〜9Gbps |

また、通信の遅延(レイテンシ)も極めて小さく、安定したストリーミング、ファイル転送、大容量データ処理に適しています。

これは、企業の業務システムやデータベース接続、映像配信などにおいて非常に重要な要素となります。

加えて、通信が明確な物理経路に限定されるため、他者による盗聴や不正アクセスのリスクも物理的に管理しやすい点も評価されています。

企業ネットワークにおける導入の理由

多くの企業が無線LANの便利さを認識しつつも、有線LANを主要なインフラとして導入している理由には、以下のような実務的要因があります。

業務端末の固定化 デスクトップPCや業務用プリンタ、電話システムなど、移動しない機器は有線接続による安定性と速度を重視します。

セキュリティ対策 物理的にケーブルを接続しなければアクセスできないという性質は、情報漏洩リスクの低減に直結します。

加えて、ネットワーク分離(社内ネットと来客ネットを完全分割)にも有効です。

VoIPやテレビ会議での信頼性確保 リアルタイム通信を伴うサービスは、無線環境では遅延や音声切断のリスクがあるため、有線LANが望ましいとされています。

トラブル発生時の原因特定がしやすい 無線と比べて、障害箇所が明確に物理的に特定できるため、保守運用がシンプルになります。

建築的・法的要件 特定業種(医療・金融・官公庁など)では無線通信が制限されているケースも多く、物理ケーブルによる接続が要件となっていることもあります。

このように、有線LANは初期投資こそやや高くなる傾向にありますが、長期的な視点で見れば、トラブルの少なさ、管理のしやすさ、信頼性の高さから「堅牢な通信インフラ」として今も多くの現場で選ばれ続けています。

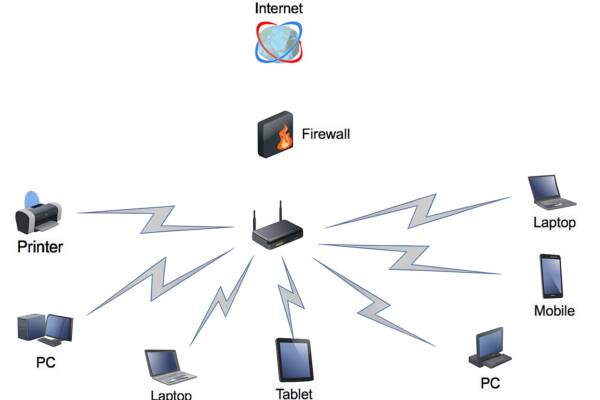

無線LANの構造と特性

無線LANは、ケーブル不要で通信できる柔軟性から、近年では一般家庭から企業、公共施設に至るまで広く導入されています。

ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどモバイル端末の普及に伴い、その存在感はますます高まっています。

ただし、有線LANと比較した場合には特有の制約やリスクも存在するため、構造的な特性を理解して運用することが求められます。

このセクションでは、無線LANの通信方式や規格、設置自由度と干渉リスク、そしてモバイル環境における運用の最適化について詳しく解説します。

周波数帯と通信規格の違い

無線LANでは、物理的なケーブルの代わりに電波(無線)を使って通信を行います。電波は空間を伝搬するため、通信可能な範囲はアンテナの出力や周囲の環境によって変動します。無線LANで使用される主な周波数帯は2.4GHz帯と5GHz帯であり、それぞれに利点と弱点があります。

| 周波数帯 | 特徴 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| 2.4GHz | 遠くまで届きやすい | 障害物に強く広範囲をカバー | 他機器との干渉が起きやすい |

| 5GHz | 高速通信に適している | 帯域が広く通信速度が高い | 壁や障害物に弱く到達距離が短い |

これらの周波数帯を活用する通信規格としては、以下が代表的です。

| 規格 | 最大理論速度 | 周波数帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| IEEE 802.11n | 600Mbps | 2.4GHz / 5GHz | 現代でも広く使用されている |

| IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz | 高速通信を重視した企業向け |

| IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6) | 9.6Gbps | 2.4GHz / 5GHz | 混雑環境に強く、効率的 |

これらの規格により、無線LANは進化を続けており、特にWi-Fi 6以降は同時接続台数や通信効率が大きく向上しています。

設置自由度と干渉リスクの関係

無線LANの最大の利点は「設置の柔軟性」にあります。有線のようなケーブル配線が不要なため、場所を選ばずにアクセスポイント(AP)を配置することができます。

これにより、移動が多いオフィスやレイアウト変更の多い現場では非常に有利となります。 一方で、無線通信であるがゆえの「干渉リスク」には十分注意が必要です。

特に2.4GHz帯はBluetooth機器、電子レンジ、コードレス電話などと帯域が重なるため、通信品質が劣化しやすい傾向があります。 以下の表は、一般的な無線LAN干渉要因とその対策例です。

| 干渉要因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 同一周波数帯のアクセスポイント | チャネル干渉による速度低下 | 5GHzの活用、チャネル設定の最適化 |

| Bluetooth機器 | 断続的な通信断や遅延 | 機器配置の分離、干渉回避機能の活用 |

| 電子レンジ | 一時的なパケットロス | 電子レンジ使用中の再接続制御 |

また、建物の構造や壁の材質(鉄筋コンクリート、ガラスなど)も無線の到達性に大きく影響します。

そのため、無線LAN導入時にはサイトサーベイ(電波調査)を事前に行うことが推奨されます。

モバイル環境に適した運用例

モバイルデバイスが当たり前になった現在、無線LANは移動を前提とした環境において最適な通信手段とされています。

特に次のような現場では、無線LANの柔軟性とスケーラビリティが大きな効果を発揮します。

- スマートフォン・タブレットの多台数接続が求められるオフィス

- 工場や倉庫など配線が困難なエリア

- 教育機関でのBYOD環境(Bring Your Own Device)

- カフェ、ホテル、空港などの公共Wi-Fi

これらの環境においては、同時接続数やエリアごとの電波強度を考慮して、以下のような管理手法を導入することが有効です。

SSIDのセグメント分け(従業員用/来客用) ローミング対応APの設置 定期的な電波調査の実施 Wi-Fi 6対応ルータの導入による効率化 さらに、管理者が集中管理できる「コントローラ型無線LAN」や、クラウドベースで管理可能な「クラウドWi-Fi」などを導入することで、管理の手間を削減しながら安定性を高めることが可能です。

有線と無線を比較した実用評価

ネットワークインフラの設計において、有線LANと無線LANのどちらを採用すべきかは、単純な技術比較だけでなく、実務的な要素を含めた総合評価が求められます。

それぞれの特徴は明確である一方で、用途や環境によって最適解は異なります。

このセクションでは、帯域やレイテンシといった性能面、導入コストや運用のしやすさ、そしてユースケースに応じた選定方針について具体的に比較・整理していきます。

帯域・レイテンシ・セキュリティ比較

まずは性能と安全性の観点から、有線と無線の実用面を比較します。通信品質はネットワーク体験を大きく左右する要素であり、用途によって重視するポイントが異なります。

| 項目 | 有線LAN | 無線LAN |

|---|---|---|

| 帯域(通信速度) | 1Gbps〜10Gbpsが安定 | 規格によって変動(Wi-Fi 6で最大9.6Gbps) |

| レイテンシ(遅延) | 数ミリ秒以下で極めて低い | 環境によって10ms〜100ms程度 |

| セキュリティ | 物理的制御により高い安全性 | 暗号化が必須(WPA2/WPA3) |

特にレイテンシは、音声通話、ビデオ会議、リアルタイムゲームなどにおいて致命的な影響を与えるため、これらを重視する環境では有線LANの選択が有利になります。

一方、セキュリティに関しては、有線LANは物理的なアクセス制限が可能なため、企業や研究機関など高機密環境に向いています。

無線LANは常に盗聴リスクを抱えており、WPA2以上の暗号化設定が最低条件となります。

導入コストと保守性の違い

次に、ネットワークを構築・維持する際に発生するコストと保守の手間について整理します。初期導入とランニングコストのバランスも選定には欠かせない要素です。

| 観点 | 有線LAN | 無線LAN |

|---|---|---|

| 初期導入コスト | 高い(配線・工事が必要) | 低め(機器設置のみ) |

| 配線の柔軟性 | 低い(レイアウト変更に弱い) | 高い(柔軟に再構成可能) |

| 保守の容易さ | 物理的に原因切り分けがしやすい | 干渉や障害の調査が難しい |

| 故障時の復旧速度 | ケーブル交換で迅速対応可能 | 電波調査やAP交換など時間を要する |

特にオフィスや製造現場など、レイアウト変更が多い現場では無線LANの柔軟性が強みになります。

ただし、同時接続台数が多くなると管理が煩雑になり、パフォーマンスのばらつきが発生しやすくなるため、事前の設計が重要です。

有線LANは初期コストが高くなりますが、配線図さえ管理されていれば障害箇所を特定しやすく、運用後の保守に強い点が評価されます。

運用シーンごとの最適な選定指針

最後に、用途や運用環境に応じて有線・無線どちらが適しているかを整理します。

すべてを有線、すべてを無線という極端な設計ではなく、実際にはハイブリッド構成を採用するケースがほとんどです。

| 利用シーン | 推奨方式 | 理由 |

|---|---|---|

| オフィスの固定端末 | 有線LAN | 安定性とセキュリティ重視 |

| 会議室やフリーアドレス席 | 無線LAN | 自由な移動と利便性を優先 |

| 製造ライン・監視カメラ | 有線LAN | 安定した常時接続が必要 |

| 倉庫・物流拠点 | 無線LAN | 機器や人の移動が多いため |

| 来客用ネットワーク | 無線LAN(ゲストSSID) | 物理的に隔離された接続が可能 |

このように、業務の性質に応じた選定が重要です。固定化されたインフラには有線LANを、流動性や多様性の高いエリアには無線LANを使い分けることで、効率的かつ安定したネットワークを構築できます。

さらに最近では、業務用アクセスポイントによる「メッシュ構成」や「自動ローミング制御」など、無線LAN側の管理性も大きく向上しており、有線並みの安定性を目指した設計も現実的になりつつあります。

ハイブリッド構成と今後の展望

現代のネットワーク設計では、有線LANと無線LANのどちらか一方に偏ることはほとんどありません。

機器の性質、利用シーン、セキュリティ要件などに応じて両者を最適に組み合わせる「ハイブリッド構成」が主流になりつつあります。

さらに、無線技術の進化は止まることなく進んでおり、次世代無線規格によって今後のネットワーク構成にも大きな変化が予想されます。

このセクションでは、ハイブリッド構成の基本パターン、Wi-Fi 6/6E/7の動向、そして実用的な構成提案について詳しく解説します。

有線と無線の併用による構成パターン

有線と無線を併用するネットワーク構成には、いくつかの代表的なパターンがあります。それぞれの通信方式の特性を活かすことで、パフォーマンスと柔軟性の両立が可能になります。

| 構成パターン | 特徴 | 活用例 |

|---|---|---|

| フロア単位の有線×フリーエリアの無線 | 基幹通信は有線で安定化、共用部は無線で自由に | オフィスのワークスペース+会議室 |

| サーバ系は有線×クライアント系は無線 | サーバ・プリンタ等は安定性優先、端末は柔軟性重視 | 社内業務ネットワーク |

| 来客用は無線、社内用はVLAN分離 | ネットワークの分離と柔軟なアクセス制御が可能 | 教育機関、商業施設 |

| バックボーンを有線、末端を無線 | AP間や管理用ネットワークは高速・安定な有線 | 大型施設やイベント会場 |

このように、用途に応じてネットワークを論理的に分離・統合することで、効率的かつ安全な環境を実現できます。また、VLANやポリシーベースルーティングを組み合わせれば、通信経路をさらに細かく制御することも可能です。

次世代無線規格(Wi-Fi 6/6E/7)の動向

近年では無線LANの性能向上が著しく、従来では有線でなければ難しかったシビアな通信要件も、無線で代替可能な状況が生まれつつあります。

特に注目されているのが、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7といった次世代無線規格の台頭です。

| 規格 | 周波数帯 | 最大速度 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Wi-Fi 6 | 2.4GHz / 5GHz | 9.6Gbps | 多数同時接続でも高速を維持 |

| Wi-Fi 6E | 6GHz追加 | 9.6Gbps | 干渉の少ない広帯域で安定通信 |

| Wi-Fi 7 | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz | 46Gbps(理論値) | マルチリンク・超低遅延・8K映像対応 |

特にWi-Fi 6Eは6GHz帯という新たな帯域を利用するため、混雑の少ない環境で高速・安定した通信が可能です。

Wi-Fi 7では、帯域の広さに加えて同時並列通信(マルチリンクオペレーション)や超低遅延が期待されており、今後のネットワーク構成を根本から変える可能性があります。

これにより、例えば「固定端末すら無線化」「映像配信やVRもワイヤレスで」という構成も現実味を帯びてきました。

ユースケース別の構成提案

最後に、業種や業務形態に応じた現実的なネットワーク構成の一例を示します。選定のポイントは、帯域・セキュリティ・移動性のバランスです。

| ユースケース | 構成方針 | 理由 |

|---|---|---|

| スタートアップ企業 | 無線中心+一部有線(管理者端末) | 低コストで柔軟に展開可能 |

| 製造業・工場 | 基幹ネットワークは有線、作業端末は無線 | 安定性と現場の可動性を両立 |

| 大学・教育機関 | 教員端末は有線、学生はWi-Fi(VLAN分離) | 利便性とセキュリティを両立 |

| 病院・医療機関 | 診療系は有線、患者・来客はゲストWi-Fi | 機密保持と利用者利便性の分離 |

| イベント会場 | 有線で中継設備、来場者はWi-Fi | 混雑にも強く、大量同時接続に対応 |

このように、すべての通信方式を一括で置き換えるのではなく、用途ごとに役割を分離し、論理的に再設計することで、トラブルの少ない運用が可能となります。

今後のネットワーク設計では、性能や管理性だけでなく、「運用コスト」「将来の拡張性」も含めた総合設計が求められます。

まとめ

有線LANと無線LANは、それぞれ異なる特性とメリットを持ち、用途や環境に応じて適切に使い分けることが重要です。

物理層の視点から見れば、有線LANは高い安定性と帯域、セキュリティを提供し、特に固定機器や重要インフラに向いています。

一方、無線LANは柔軟な設置性と移動性の高さを活かし、業務の流動性を支える通信手段として大きな価値を発揮します。

本記事では、以下のポイントを中心に解説しました。

- 物理層とデータリンク層の違い、および物理層がネットワーク品質に与える影響

- 有線LANと無線LANそれぞれの構造と利点・弱点

- 実務での選定指針やユースケースに基づく最適な使い分け

- 次世代無線規格の進展と、ハイブリッド構成による将来のネットワーク像

今後は「すべてを無線化する」「完全に有線にする」といった極端な発想ではなく、目的に応じて柔軟に構成を組み立てる視点がますます重要になります。

特にWi-Fi 6やWi-Fi 7といった次世代技術を見据えた設計は、ネットワークの信頼性と拡張性を両立する鍵となるでしょう。

自社の業務や設備環境に最も適したネットワーク構成を、今一度、現場目線で見直してみてください。通信の基盤が安定すれば、その上に乗るすべての業務効率が向上します。

次に読みたい記事はこちら

👉【ネットワークの基礎知識】帯域とレイテンシの理解: ネットワーク性能を支える基礎用語