ネットワークの世界では、通信速度や応答の速さを測るために、単に「速い」「遅い」といった感覚的な言葉では不十分です。

実際の現場では、帯域(Bandwidth)とレイテンシ(Latency)という2つの指標が通信品質の核心を成しています。

これらはシステムの設計やトラブルシュートにおいて必ず登場する用語であり、ネットワークの性能を正しく評価し、改善策を立てるうえで不可欠な概念です。

本記事では、この2つの用語を軸に、ネットワークパフォーマンスの基礎を徹底的に解説していきます。

ネットワークの基礎知識

🔴 ネットワークの基礎知識

📌 ゼロから理解する、実務に活かせるネットワーク思考

└─【ネットワークの基礎知識】ゼロから学ぶ|仕組み・構造・通信の基本を完全理解

├─【ネットワークの基礎知識】基本的な概念とネットワークの重要性

├─【ネットワークの基礎知識】IPアドレスとサブネット: 実務で活かせるネットワーク技術の基本

├─【ネットワークの基礎知識】MACアドレスとブロードキャスト: 通信の基礎と活用法

├─【ネットワークの基礎知識】ポート番号とトランスポート層の基本: TCP/UDPの使い分け

├─【ネットワークの基礎知識】DNSと名前解決の仕組み: IPアドレスとの関連性を理解する

├─【ネットワークの基礎知識】ルーティングの基礎: デフォルトゲートウェイと経路選択

├─【ネットワークの基礎知識】ネットワーク機器の役割と構造: ルータ・スイッチ・ハブの違い

├─【ネットワークの基礎知識】NATとプライベートIPアドレスの活用: グローバルIPとの変換技術

├─【ネットワークの基礎知識】ARPとICMPの基本操作: ネットワーク診断コマンドを使いこなす

├─【ネットワークの基礎知識】無線LANと有線LANの違い: 物理層における通信手段の選択

├─【ネットワークの基礎知識】帯域とレイテンシの理解: ネットワーク性能を支える基礎用語

└─【ネットワークの基礎知識】ネットワーク分離とVLANの概念: セキュリティと構成の最適化

ネットワーク性能を評価する基礎用語の重要性

ネットワークの品質や安定性を議論する際、「回線が遅い」「通信が不安定だ」という表現がよく使われます。

しかし、実際に問題の原因を特定したり、改善策を講じたりするためには、こうした漠然とした表現では不十分です。

そのため、ネットワークの性能を正確に数値化し、客観的に評価するための基礎用語が存在します。

特に「帯域(Bandwidth)」と「レイテンシ(Latency)」という2つの用語は、ネットワーク性能を語る上で欠かせない指標です。

これらは互いに似ているようで異なる概念を表しており、それぞれが通信品質の異なる側面を示します。

本章では、まずこうした基本指標の重要性と役割について解説します。

技術者が押さえるべき「見える指標」と「見えない指標」

ネットワーク性能を測るには、大きく2種類の指標があります。ひとつは「見える指標」、もうひとつは「見えない指標」です。

「見える指標」とは、数値として明確に把握できるもの、たとえば帯域やレイテンシ、パケットロス率などが該当します。

一方で「見えない指標」は、ユーザー体験としての快適さや、アプリケーションのレスポンス速度といった感覚的なものです。

たとえば帯域が広くても、レイテンシが高ければ体感的な遅延が発生しますし、逆にレイテンシが低くてもパケットロスが頻発すれば通信の再送が発生し、結果として不安定な挙動に繋がります。

このように、数値化された性能指標と、実際のユーザー体験との間には必ずしも一致しない部分が存在するため、技術者はその両面を意識する必要があります。

帯域とレイテンシがユーザー体験に与える影響とは

ネットワークの帯域とレイテンシは、ユーザーがサービスを利用する際の“ストレスのなさ”に直結します。

たとえば動画の視聴やファイルダウンロードでは「帯域」が大きく影響します。十分な帯域が確保されていれば、高解像度の動画もスムーズに再生されます。

一方で、レイテンシが影響するのは“反応速度”です。

オンラインゲームやWeb会議のように、リアルタイム性が求められるシーンでは、わずかなレイテンシの違いが操作のズレや音声の遅延として顕在化します。

以下は、帯域とレイテンシが各アプリケーションに与える影響の違いを整理した表です。

| アプリケーション | 帯域の影響 | レイテンシの影響 |

|---|---|---|

| 動画ストリーミング | 高い帯域が必要 | 低レイテンシでなくてもよい |

| オンラインゲーム | 中程度の帯域で十分 | 極めて低いレイテンシが求められる |

| ファイルダウンロード | 帯域が広いほど高速化 | レイテンシは影響しにくい |

| 音声通話(VoIP) | 安定した帯域が重要 | レイテンシやジッターが音質に影響 |

このように、単に「回線が遅い」と一括りにせず、「帯域の問題なのか」「レイテンシの問題なのか」を切り分けて理解することが、的確な対策へと繋がっていきます。

帯域幅とは何か

ネットワークの性能を評価する上で、最もよく使われる指標のひとつが「帯域幅(Bandwidth)」です。

この帯域幅は、ネットワーク回線が一度にどれだけのデータを運べるかを示すものであり、いわば「通信の太さ」に相当します。

多くの人が「ネットが遅い」と感じるとき、その原因の多くは帯域幅が不足している状況に起因しています。

しかし、単に「大きいほど良い」とも言い切れず、実際には理論上の帯域と、実際に利用可能な帯域が異なることも珍しくありません。

ここでは、帯域幅の定義とその測定方法、通信への影響、そして「理論値」と「実効値」の違いについて詳しく解説します。

帯域幅の定義と単位

帯域幅とは、あるネットワーク回線が単位時間あたりに転送できる最大のデータ量を指します。

主に「bps(ビット/秒)」という単位で表記され、以下のような単位が使われます。

| 単位 | 意味 | 速さのイメージ比較 |

|---|---|---|

| bps | 1秒間に1ビット転送 | 徒歩(非常に遅い) |

| Kbps | 1秒間に1,000ビット転送 | 自転車(遅い) |

| Mbps | 1秒間に1,000,000ビット転送 | 自動車(そこそこ速い) |

| Gbps | 1秒間に1,000,000,000ビット転送 | 飛行機(非常に速い) |

たとえば、100Mbpsの回線とは、1秒間に最大100メガビットのデータが転送できるという意味になります。

注意点として、これは「ビット」単位であるため、一般的なファイルサイズでよく用いられる「バイト(B)」単位とは異なる点に注意が必要です。

1バイトは8ビットで構成されているため、100Mbpsの回線はおおよそ12.5MB(メガバイト)/秒の転送速度に相当します。

ネットワークの通信速度は「bps(ビット毎秒)」で表記されるのが一般的です。これは、データがビット単位でやり取りされるためです。たとえば「100Mbps」は「約12.5MB/s」に相当します(1バイト=8ビット)。サービス提供側が数値を大きく見せるためにも、ビット表記が使われています。バイトへの換算を知っておくと、実際の体感速度がよりイメージしやすくなります。

帯域幅が通信速度に与える影響

帯域幅が広いほど、一度に大量のデータを送ることが可能になるため、動画のストリーミングやファイルのダウンロードなど大容量通信において通信速度が向上します。

逆に、帯域が狭い場合は、同時に複数の通信が発生した際に混雑が起き、パフォーマンスが著しく低下します。

たとえば、1本の回線で複数の端末が同時に動画を視聴していた場合、帯域が不足すると映像が途切れたり、解像度が自動的に下がったりする現象が発生します。

このような状態は「帯域の飽和」や「ボトルネック」と呼ばれ、業務用ネットワークにおいても深刻な問題となることがあります。

また、帯域が十分でも、遅延(レイテンシ)が高いとパフォーマンスが落ちるケースもあり、帯域とレイテンシは別軸で考える必要があるという点も重要です。

実効帯域と理論帯域の違い

「100Mbps回線を契約しているのに、実際には全然出ない」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。

このような状況で出てくるのが、「理論帯域」と「実効帯域(実効速度)」の違いです。 理論帯域とは、メーカーやプロバイダが仕様として提示する最大速度のことです。

これは理想的な条件下での最大値であり、現実の使用環境では多くの要素によってこの数値に達しないのが普通です。

一方、実効帯域とは、実際にユーザーが体感する速度を指します。これには以下のような要因が影響します。

速度低下の原因

- 同時接続ユーザー数の増加

- ネットワーク機器の性能

- LANケーブルやルータの規格

- ISPのトラフィック制御

つまり、帯域幅は“最大値”と“体感値”のギャップを正しく理解しておく必要がある指標です。

通信の品質を正確に見極めるためには、回線速度テストなどで実効帯域を定期的に確認し、必要に応じて帯域の見直しや機器の最適化を行うことが求められます。

実効帯域の測定には、以下のようなコマンドラインツールが利用されます。

iperf3 -c [接続先IPアドレス]

このように、帯域幅の理解とその評価は、ネットワーク設計やトラブル対応の際に非常に重要な視点となります。

レイテンシとは何か

ネットワークの快適さを評価する上で、帯域幅と並んで重要なのが「レイテンシ(Latency)」です。

帯域幅が通信の“量”に関わる指標であるのに対して、レイテンシは通信の“速さ”や“応答性”に直接関わる要素です。

レイテンシは目に見える数値で示される一方で、ユーザー体感にも大きく影響します。

とくに、リアルタイム性が求められるアプリケーション(オンラインゲーム、Web会議、リモート操作など)では、わずかな遅延でも大きなストレスを感じる原因となります。

この章では、レイテンシの定義、実際に起きる問題、そして帯域幅との違いについて解説していきます。

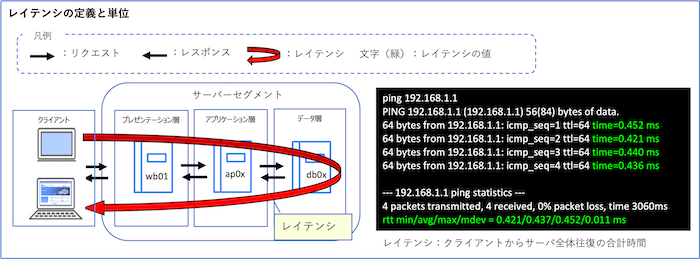

レイテンシの定義と単位

レイテンシとは、データが送信されてから相手に届くまでの遅延時間を指します。

もっと正確に言えば、端末から送ったデータが、相手側に到達し、応答が返ってくるまでにかかる往復時間を意味します。 一般的に、レイテンシは「ミリ秒(ms)」単位で表記されます。

たとえば「50msのレイテンシ」とは、通信の往復に50ミリ秒かかっているということになります。 レイテンシは以下のような要素によって構成されています。

| 構成要素 | 説明 |

|---|---|

| 伝搬遅延 | 電気信号や光信号が物理的な距離を移動する時間 |

| 処理遅延 | ルータやスイッチがデータを処理する時間 |

| キューイング遅延 | 混雑時にデータが送信待ちになる時間 |

| 転送遅延 | パケットをネットワーク上に送り出すまでの時間 |

このように、レイテンシはネットワーク機器や回線の状態、さらには物理距離など、さまざまな要因の合算によって決まります。 測定には以下のようなコマンドがよく使われます。

ping [宛先ホスト]

このコマンドでは、宛先との間の往復遅延(RTT: Round Trip Time)をミリ秒単位で確認することができます。

Pingの応答値が大きいと、「レイテンシが高い」または、「レイテンシが大きい」と表現されます。つまり、リクエストに対する応答が遅く、通信に時間がかかっている状態を意味します。

レイテンシが大きいと何が起こるのか

レイテンシが大きくなると、通信の“反応速度”が低下します。 たとえば以下のような現象が起きやすくなります。

- Webページの表示に時間がかかる

- 音声通話で“間”が発生する

- オンラインゲームで操作が遅延する

- リモートデスクトップでマウスやキー入力の反応が遅い

このような問題は、単に帯域が広いかどうかでは解決しません。

たとえば、100Mbpsの帯域があるにもかかわらず、レイテンシが300msを超えている環境では、ボイスチャットなどのリアルタイムアプリケーションは非常に使いづらくなります。

また、レイテンシが変動することで「ジッター」が発生し、音声や映像が断続的に途切れるような症状を引き起こすこともあります。

このため、レイテンシは数値が小さいだけでなく、安定していることも重要です。

帯域とレイテンシの違い

ネットワークのトラブル対応では、帯域とレイテンシの違いを理解していることが非常に重要です。 どちらも「通信速度」に関係するように見えますが、実際にはまったく異なる要素です。

| 項目 | 帯域(Bandwidth) | レイテンシ(Latency) |

|---|---|---|

| 定義 | 単位時間あたりの最大転送量 | データの往復にかかる時間 |

| 単位 | bps(ビット/秒) | ms(ミリ秒) |

| 影響する要素 | 大量データのやり取り(動画、ダウンロード) | リアルタイム通信(音声、ゲーム) |

| 大きさの目安 | 大きいほど良い | 小さいほど良い |

たとえば、あるネットワークで「帯域は十分あるのに動作が遅い」という場合は、レイテンシが高い可能性を疑う必要があります。

逆に、レイテンシは低いが「動画が止まる」という場合は、帯域の不足や輻輳が問題である可能性があります。

このように、帯域とレイテンシは両方を把握することで、初めてネットワーク全体の性能や問題点を正確に評価できるのです。

パケットロスとジッターの基礎知識

ネットワークの性能指標として「帯域幅」や「レイテンシ」がよく注目されますが、通信の品質を評価するうえで無視できないのが「パケットロス」と「ジッター」です。

これらは、ネットワークが不安定なときに発生しやすく、特にリアルタイム性の高いアプリケーション(音声通話、動画会議、オンラインゲームなど)において深刻な影響を及ぼします。

見落とされがちなこれらの指標は、トラブルの原因を特定する際にも重要なヒントになります。

この章では、それぞれの用語の意味と発生要因、ネットワーク遅延との関係について詳しく解説します。

パケットロスの発生原因とその影響

パケットロスとは、ネットワーク上で送信されたデータの一部が、相手に届く前に失われる現象のことです。

インターネット通信では、データは「パケット」という小さな単位に分割されて送られますが、これらのパケットが途中で消失したり破損したりすると、再送処理やエラーが発生します。

パケットロスの主な原因は以下のとおりです。

- ルータやスイッチの処理能力を超える負荷

- 回線の輻輳(帯域不足)

- 無線通信による信号の干渉

- 劣化したLANケーブルや接続不良

- スパイク的な一時的トラフィック

パケットロスが発生すると、次のような問題が起こりやすくなります。

| アプリケーション | 影響内容 |

|---|---|

| Webブラウジング | ページの読み込みが極端に遅くなる |

| 音声通話 | 音声が途切れる、無音になる |

| 映像配信 | ブロックノイズや映像の停止 |

| オンラインゲーム | ラグ・瞬間的な移動や同期ズレ |

パケットロスの検出には以下のコマンドが利用されます。

ping -n 100 [相手ホスト] (Windows)

ping -c 100 [相手ホスト] (Linux)

応答のないパケットがある場合、その分がロスとして表示され、割合で確認することができます。

ジッターが発生する仕組み

ジッターとは、パケットの到着間隔のばらつきを指します。

本来、連続して等間隔で届くはずのパケットが、何らかの理由で前後にズレて到着することで、音声や映像の品質に悪影響を与える要因となります。 ジッターの主な原因は以下のようなものです。

- ネットワーク経路の変動(ルーティング変更)

- 異なるルータ・スイッチでの処理遅延

- パケットキューの発生(混雑による遅延)

特にUDP通信では、TCPのような順序制御や再送処理がないため、ジッターの影響がそのまま音声や映像に現れます。

VoIPやビデオ会議などのリアルタイム通信では、ジッターを吸収するためのバッファ(ジッターバッファ)を設けて、再生タイミングの調整が行われますが、ジッターが大きすぎるとバッファでは補いきれません。

ジッターの測定には、専用の計測ツールが使われます。

iperf3 -c [ホスト] -u -b 5M -t 10

このように、ジッターは数値として見えにくいため、利用者の体感として「音が遅れる」「映像が飛ぶ」と感じたときに注意が必要な指標です。

音声・映像におけるレイテンシとの関係

ジッターやパケットロスは、レイテンシと密接な関係があります。 すべては“リアルタイム通信”における体感品質(QoE: Quality of Experience)に影響する要素です。 以下のような関係性が見られます。

| 要素 | 役割 | 影響を受けやすいサービス |

|---|---|---|

| レイテンシ | 通信の往復にかかる時間 | オンラインゲーム、ビデオ会議 |

| ジッター | 到着間隔のばらつき | 音声通話、動画ストリーミング |

| パケットロス | データの欠損 | 全てのネットワークサービス |

このように、帯域・レイテンシと並んで、パケットロスとジッターも総合的に把握することで、ネットワークの安定性と通信品質を正確に評価できます。

とくに音声通話やZoom会議のようなリアルタイム性が要求される場面では、ジッターやロスが“無視できない品質劣化”として現れるため、管理者は常に監視と対策を意識しておく必要があります。

帯域・レイテンシ・ジッターを可視化する主な指標

ネットワークの品質を評価する際には、帯域幅・レイテンシ・ジッター・パケットロスといった要素を数値で把握することが重要です。

しかし、これらは目に見えるものではないため、実際の通信状況を正確に把握するには、適切なツールを使って可視化・測定を行う必要があります。

この章では、代表的なコマンドやツールを使って、ネットワークの状態を「見える化」する方法を紹介します。

これらの指標を活用することで、日々の運用監視やトラブルシューティングが格段に効率化されます。

pingとtracerouteによる遅延測定

pingとtracerouteは、レイテンシやパケットロスを簡易的にチェックできる基本的なコマンドです。

これらはOSに標準で備わっており、管理者がすぐに使えるツールとして活用されています。

p

ingは、対象ホストとの間にICMPパケットを送信し、その応答時間(RTT: Round Trip Time)をミリ秒単位で表示します。

この値がレイテンシの目安となり、複数回の応答結果から通信の安定性やジッターの傾向も読み取ることが可能です。

ping -c 5 google.com

上記はLinuxでの実行例で、5回分の通信往復時間が表示されます。

一方で、tracerouteは、通信経路上の各ルータを順にたどりながら、どの区間で遅延が発生しているのかを確認するために使います。

特定の地点で極端に応答時間が長い場合、そのルータやその先の区間に問題がある可能性があります。

traceroute google.com

このように、pingとtracerouteはネットワークの遅延状態を可視化する初動確認ツールとして非常に有効です。

pingやtracerouteなどのネットワーク診断コマンドによる遅延測定について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

▶︎【ネットワークの基礎知識】ARPとICMPの基本操作: ネットワーク診断コマンド

iPerfなどのツールによる帯域測定

帯域の使用率や実効帯域を測定するには、iPerfのような専用ツールを使用するのが効果的です。

iPerfはTCP/UDPベースでの通信速度を計測することができ、特に実効帯域幅を数値で把握したい場面に適しています。

iPerfにはサーバーとクライアントの役割があり、まず測定対象のホストでサーバーを起動し、別の端末から接続してテストを行います。

サーバー側の起動コマンドは以下のとおりです。

iperf3 -s

クライアント側からの実行は次のようになります。

iperf3 -c [サーバーのIPアドレス]

また、UDPの帯域やジッター測定も可能で、以下のように指定します。

iperf3 -c [サーバーIP] -u -b 5M -t 10

出力例:✅【正常なケース(ロスなし・安定)】

Connecting to host 192.168.0.1, port 5201

[ 5] local 192.168.0.100 port 34567 connected to 192.168.0.1 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.95 MBytes 4.99 Mbits/sec 425

[ 5] Sent 425 datagrams

[ 5] Server Report:

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.94 MBytes 4.98 Mbits/sec 0.000 ms 0/425 (0%)

出力例:【⚠️ 遅延あり(レイテンシ上昇)】

Connecting to host 192.168.0.1, port 5201

[ 5] local 192.168.0.100 port 34568 connected to 192.168.0.1 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.92 MBytes 4.96 Mbits/sec 425

[ 5] Sent 425 datagrams

[ 5] Server Report:

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.92 MBytes 4.96 Mbits/sec 150.123 ms 0/425 (0%)

出力例:【❌【パケットロスあり】

Connecting to host 192.168.0.1, port 5201

[ 5] local 192.168.0.100 port 34569 connected to 192.168.0.1 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.80 MBytes 4.84 Mbits/sec 425

[ 5] Sent 425 datagrams

[ 5] Server Report:

[ 5] 0.00-10.00 sec 5.60 MBytes 4.67 Mbits/sec 20.340 ms 12/425 (2.8%) 👈 (2.8%):パケットロス率(=12 ÷ 425 × 100)

このように、iPerfは帯域だけでなくジッターやパケットロスの計測にも対応しており、ネットワーク性能の詳細な測定に非常に有用なツールです。

SNMPや監視ツールによる継続監視

定常的にネットワークの状態を把握・記録したい場合は、SNMP(Simple Network Management Protocol)や監視ツールの導入が必要です。

SNMPは、ルータやスイッチなどのネットワーク機器が持つ統計情報(帯域使用率、エラー数、インタフェースの状態など)を取得できるプロトコルです。

以下のような監視ツールが代表的です。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Zabbix | 総合的なネットワーク監視と通知機能に優れる |

| PRTG Network Monitor | GUIでのトラフィック監視が可能。SNMP対応 |

| Netdata | リアルタイムのメトリクス表示が可能 |

| Grafana + Prometheus | 高度な可視化ダッシュボードが作成できる |

SNMP経由で取得した情報をグラフ表示し、日々のトレンドや異常を即座に検出することで、ネットワーク障害の予防や迅速な対応が可能になります。

また、閾値を超えた場合にアラートを発報する機能もあり、24時間体制でのネットワーク運用にも適しています。

このように、pingやiPerfが「スポット診断」に使われるのに対し、SNMPベースの監視は「継続的な健康管理」の役割を果たします。

どちらも使い分けることで、網羅的かつ正確なネットワーク監視が実現できます。

帯域とレイテンシの関係をまとめた表

ここまで、ネットワーク性能に関する基本的な用語として、帯域幅・レイテンシ・パケットロス・ジッターのそれぞれの定義や影響、測定方法を解説してきました。

これらの要素は個別に理解するだけでなく、それぞれの相互関係を整理して全体像として把握することが、実務上とても重要です。

この章では、それぞれの指標がネットワークにどのような影響を及ぼすのか、どのような場面で重要になるのかを、ひと目で分かるように表形式でまとめて整理します。

特に初心者の方にとっては、抽象的な用語を体系的に理解する助けとなるはずです。

各性能指標と影響の早見表

以下の表は、帯域・レイテンシ・ジッター・パケットロスという主要な性能指標について、それぞれの意味、単位、通信への影響、改善策を簡潔にまとめたものです。 現場でのトラブルシューティングや設計時の基準としても活用できます。

| 指標名 | 意味 | 単位 | 通信への影響 | 主な改善策 |

|---|---|---|---|---|

| 帯域幅 | 一定時間内に転送できるデータ量 | bps(ビット/秒) | 大容量データの転送速度、回線混雑 | 回線増強、QoS設定、同時接続数の制限 |

| レイテンシ | データが届くまでの遅延時間 | ms(ミリ秒) | 操作応答の遅延、体感的な重さ | 経路見直し、無線→有線化、処理機器の見直し |

| ジッター | パケット到着時間のばらつき | ms(ミリ秒) | 音声の歪み、映像のコマ落ち | ジッターバッファの設定、帯域の安定化 |

| パケットロス | 転送中に消失したデータ量 | %(割合) | 音声・映像の途切れ、再送による遅延 | 回線品質向上、無線環境の最適化、再送制御 |

このように、それぞれの性能指標は独立した要素でありながらも、実際の通信品質においては密接に関連しています。

たとえば、帯域が十分にあっても、レイテンシが高ければリアルタイム通信には向きませんし、レイテンシが低くてもジッターやパケットロスが大きいと、ユーザー体験は著しく損なわれます。

また、利用目的ごとに重要視すべき指標も変わります。以下に代表的な利用シーンごとの重視ポイントをまとめます。

| 用途 | 重視すべき性能指標 | 備考 |

|---|---|---|

| Webブラウジング | 帯域、レイテンシ | ページ表示の快適性に影響 |

| 動画ストリーミング | 帯域、ジッター | バッファやコマ落ち回避が重要 |

| オンラインゲーム | レイテンシ、ジッター | 操作遅延や同期ズレを防ぐ |

| Web会議・VoIP | レイテンシ、ジッター、ロス | 音声や映像の自然な伝達に影響 |

| 大容量ファイル転送 | 帯域、パケットロス | 途中エラーの再送負荷が課題 |

これらを踏まえて、ネットワークを最適化する際には「単一の数値だけで評価せず、目的に応じて総合的に判断」することが重要です。

トラブル発生時には、まずどの指標に異常があるかを特定し、それに応じた対策を講じることが問題解決への近道となります。

また、普段から定期的に測定と記録を行っておくことで、障害時に「いつから異常が起きているか」「どのパラメータに変化があったか」といった因果関係も追いやすくなります。

ネットワークの安定運用には、こうした“性能指標を見える化する習慣”が大きな支えになります。

通信品質を左右する要素とその対策

ネットワークの通信品質は、単に回線速度やプロバイダの性能だけで決まるものではありません。

むしろ、ネットワークの構成や使用機器の選定、運用管理の方法といった複数の要素が複雑に関係し合い、全体としての品質が形成されます。

この章では、通信品質を左右する代表的な要素を整理し、それぞれに対する対策や設計上の考慮点について解説します。

特に実務で意識すべき設定や改善アプローチに焦点を当て、より安定したネットワーク構築のためのヒントを提供します。

ネットワーク設計時に考慮すべきポイント

ネットワーク設計は単なる機器の配置ではなく、通信の流れや混雑ポイント、用途ごとの優先度を考慮して構築すべきものです。 通信品質の低下を未然に防ぐには、設計段階から以下のポイントを押さえる必要があります。

考慮すべきポイント

- 使用目的(業務アプリ、音声通話、動画配信など)の明確化

- 通信量と同時接続数の見積もり

- 各セグメントの分離(VLANやL3スイッチの導入)

- ネットワーク機器の性能・スループットの把握

- 冗長構成(リンクアグリゲーション、経路冗長)の検討

たとえば、同じ回線帯域を使って大量の動画配信とWeb会議を同時に行うような設計では、通信の遅延や輻輳が起きやすくなります。

用途別にトラフィックを分離し、それぞれに最適化された経路や優先設定を行うことで、通信品質を担保しやすくなります。

また、物理的な要因としてケーブルの劣化、無線環境のノイズ干渉なども品質に大きな影響を及ぼします。 導入時だけでなく、運用フェーズにおいても定期的な設備の点検と改善が求められます。

QoS(Quality of Service)の基本概念

QoS(クオリティ・オブ・サービス)とは、通信の優先順位を制御し、限られた帯域や機器資源の中で重要な通信を優先的に処理する仕組みです。

帯域が飽和状態に近い環境下でも、音声通話や業務トラフィックを安定的に維持するために活用されます。

QoSは、以下のような機能群で構成されています。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 分類(Classification) | パケットを種類(IP/ポート等)ごとに分類 |

| マーキング(Marking) | 分類したパケットに優先度タグを付加 |

| キューイング(Queuing) | 優先度に応じた待ち行列の制御 |

| スケジューリング | キューからの送信順序の制御 |

たとえば、IP電話やZoomなどのリアルタイム通信を「高優先度」として設定し、ファイル転送などの非リアルタイム通信を「低優先度」として制限することで、音声の途切れや遅延を防ぐことができます。

QoS設定の例として、Ciscoルータでは以下のような構文が用いられます。

class-map match-any VOICE-TRAFFIC

match protocol rtp

policy-map QOS-POLICY

class VOICE-TRAFFIC

priority percent 50

このように、QoSは物理的な帯域制限を補完し、論理的な通信の優先制御を可能にする強力な手段です。

実務で使える帯域・レイテンシ改善のアプローチ

実際の現場では、限られた予算や既存インフラの制約の中で、通信品質をどう改善していくかが課題となります。 ここでは、すぐに実行可能な実務的な改善手段を紹介します。

| 改善施策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| MTUサイズの最適化 | 通信パケットサイズを環境に合わせて調整 | 断片化の防止、遅延軽減 |

| 無線チャンネルの見直し | 周囲の電波干渉を回避するチャンネル選択 | 通信安定性の向上 |

| 中継機器の配置最適化 | ルータやAPの設置位置を見直し | レイテンシとロスの削減 |

| 不要なトラフィックの制限 | P2P、動画、自動アップデート等の制限 | 帯域の有効活用 |

| アプリケーション制御 | L7ファイアウォールやUTMの導入 | 業務以外のトラフィック遮断 |

さらに、クラウド環境での通信を高速化するためにCDN(コンテンツ配信ネットワーク)やVPN分離構成の導入も有効です。

企業規模に応じて、SD-WANのような帯域最適化技術を活用することも選択肢のひとつです。

このように、通信品質を高めるには、単なる機器強化だけでなく、設計・制御・運用の3方向からのアプローチが欠かせません。

まとめ

本記事では、ネットワークの性能を正確に把握し、実務で活かすための基礎用語として「帯域幅」「レイテンシ」「ジッター」「パケットロス」の4つに注目し、それぞれの定義や影響、測定方法、対策について体系的に解説してきました。

まず、帯域幅はネットワーク回線が持つ最大のデータ転送能力を示し、特に動画ストリーミングや大容量ファイル転送といった“量”を重視する通信において重要な役割を果たします。

一方で、レイテンシはデータの往復にかかる時間的な遅延を示し、オンラインゲームやWeb会議のような“即時性”が求められる通信において不可欠な指標です。

さらに、ジッターやパケットロスといった、通信の不安定性や欠損に関する要素も、体感品質に大きな影響を与えます。

これらの要素は、どれか一つを見ればよいというものではなく、複合的に評価することで初めて実際のネットワーク品質が見えてくるのです。

それぞれの測定には、pingやtraceroute、iPerf、SNMP監視ツールなどが利用され、瞬間的な診断と継続的な監視の両面から可視化することが重要です。

また、設計段階ではトラフィック分離や優先制御(QoS)を行い、運用フェーズでは帯域制限やノイズ対策、アプリ制御を通じて、現場に即した現実的な改善アプローチを実行することが求められます。

つまり、ネットワーク性能を語る際には「速い・遅い」という漠然とした言葉ではなく、数値としての指標をもとに正しく診断し、論理的に改善策を講じることが現場力の高い技術者に必要な視点です。

この記事を通じて、読者がネットワーク品質の原理を深く理解し、業務やトラブル対応において実践的な判断ができるようになることを願っています。

今後もこうした基礎知識を武器に、より高度なネットワーク設計や運用に挑戦していきましょう。

次に読みたい記事はこちら

👉【ネットワークの基礎知識】ネットワーク分離とVLANの概念: セキュリティと構成と最適化