VimはLinuxで必ず触れるテキストエディタであり、初心者から上級者まで学習ステップに応じて習得すべきポイントが整理されています。

Vimを効率的に学ぶために、入門から応用・設定までの流れを段階ごとに整理しました。

このページから進めば、必要な知識を順序立てて習得できます。

Vimの基礎知識

🟢 Vimの基礎知識

📌 Linuxで必ず触れるテキストエディタの入門から応用までを体系化

└─【Vimの基礎知識】入門から応用までを体系化した学習ロードマップ

├─ 入門編(初心者向け)

| ├─ 【Vimの基礎知識】ゼロから始めるVim入門とモード終了、コマンド基本操作

| ├─ 【Vimの基礎知識】テキスト編集の基本操作(挿入・削除・移動)

| ├─ 【Vimの基礎知識】viとvimの違い|現場で覚えるべきポイント

| ├─ 【Vimの基礎知識】VimとEmacsの違い|Linux現場で使われるエディタの選び方

| └─ 【Vimの基礎知識】主要コマンド一覧|移動・編集・検索・コピーモード切替の早見表

├─ 活用編(中級者向け)

| ├─ 【Vimの基礎知識】検索・置換・コピー・ペーストの操作まとめ

| └─ 【Vimの基礎知識】マウス不要!カーソルを乗せたら勝ち確定|ビジュアルモード

├─ 実践編(実務で役立つ)

| ├─ 【Vimの基礎知識】Vimで複数ファイルを同時編集する方法とウィンドウ分割の基本

| └─ 【Vimの基礎知識】外部コマンド&シェル連携でVimを超実用ツールへ進化

├─ 応用編(上級者向け)

| ├─ 【Vimの基礎知識】マクロを活用した自動編集テクニック

| └─ 【Vimの基礎知識】正規表現を使った高度なテキスト編集

└─ 設定編(カスタマイズ)

├─ 【Vimの基礎知識】Vimを使いこなす基礎:.vimrcで快適な開発環境を構築する方法

└─ 【Vimの基礎知識】VSCodeでVimを使う方法|GUIで再現するVim操作

入門編(初心者向け)

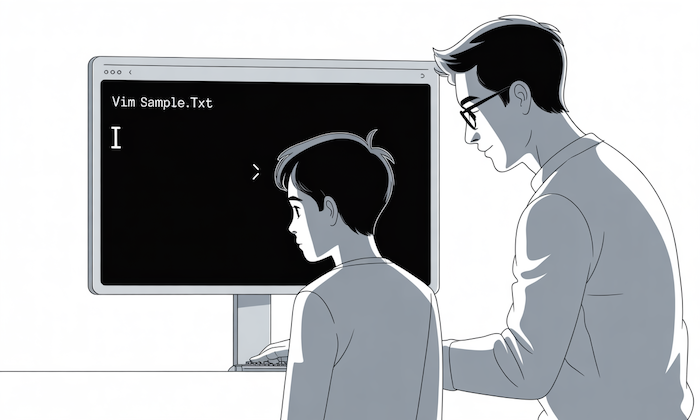

Vimを最初に開いたとき、多くの人は「思った通りに文字が打てない」と戸惑います。けれども一度基本を身につければ、その印象は大きく変わります。

保存や終了が自然にできるようになり、文字の挿入・削除も直感的に操作できるようになります。

入門編では、この「最初の壁」を越えるために必要な基礎を整理しました。

ここをクリアできれば、ただ怖いだけのエディタではなく、作業を任せられる頼れる道具としてVimを使い始めることができます。

ゼロから始めるVim入門とモード終了、コマンド基本操作

まず何を覚えれば操作できるの?

VimはLinuxに付属する標準エディタなので、誰でも一度は触れます。

しかし、ただLinuxの基礎知識を覚えただけでは現場で通用しません。プロジェクトで評価されるのは「スピード」と「正確さ」です。私の経験上、上級と下級のエンジニアは、このスピードと正確さで判断されることが多いと感じます。実際、私自身もそうやって人を見てきました。

現場において、また個人的に他者より一歩先に進みたいなら、最低限Vimを使えるようになるべきです。なぜならVimの習得には一定の学習期間が必要ですが、一度身につけてしまえば、その先はコマンド入力の速度と正確さで一気に差が広がります。

もっと詳しく

テキスト編集の基本操作(挿入・削除・移動)

普通のエディタと何が違うの?

VimはLinux環境で標準的に利用されるテキストエディタです。

効率よく作業を進めるためには、「挿入」「削除」「移動」といった基本操作を正しく理解することが欠かせません。

初めて触れると、多くの人が「思った通りに文字が入力できない」「削除が意図したように動かない」「カーソルを自由に扱えない」といった壁にぶつかります。その理由は、Vim特有のモード切替とコマンド操作の仕組みにあります。

しかし裏を返せば、この仕組みさえ理解すれば、他のエディタでは得られない圧倒的な編集スピードと効率を手にすることができます。最大の利点は、マウスに手を伸ばす必要がなくなることです。

常にキーボードだけで完結できるため、手を移動させるストレスが消え、作業の集中力を途切れさせずに編集を続けられるのです。

もっと詳しく

viとvimの違い|現場で覚えるべきポイント

現場ではどっちを使うのが普通?

「viとvimは同じものなのか?」──Linuxを学び始めれば必ず耳にする疑問です。

現場のサーバーには最低限「vi」が入っているケースが多く、基本的な編集は確かに可能です。

しかし、実務で本格的に作業を進めるとなると「viだけでは圧倒的に不便」だと気づきます。

例えば、検索や置換を駆使して大量のログを処理したり、シンタックスハイライトでコードを一目で理解したり、ウィンドウ分割で複数ファイルを並行して編集したり──これらはすべてvimだからこそ可能な機能です。

つまり、最低限の操作をこなすためにviを知っておく必要はあるが、効率やスピードで他者をリードするにはvimを使いこなすことが欠かせないというのが現場の実態です。

もっと詳しく

VimとEmacsの違い|Linux現場で使われるエディタの選び方

どっちを選べばいいの?

「VimとEmacsは結局同じことができるのでは?」──そう感じる人も少なくありません。確かにテキスト編集や検索・置換、プラグインによる拡張といった基本機能はどちらでも可能です。

しかし、現場で本当に重要なのは「同じことができるか」ではなく、「どの環境で素早く効率的に動かせるか」です。

Vimは多くのLinuxサーバーに標準で導入されており、起動も軽快です。コマンド入力主体の作業と相性が良く、学習すればすぐに役立つ武器になります。

一方、EmacsはLispベースの拡張性を持ち、自分好みに作り込める「何でも屋」です。統合開発環境に近い使い方も可能ですが、その分だけ設定や学習コストが高くなります。

つまり、学習コストと利用シーンを比較すれば、まずはVimから始めるのが現実的です。Emacsは「環境を徹底的にカスタマイズしたい」と考える段階で検討すれば十分です。

もっと詳しく

主要コマンド一覧|移動・編集・検索・コピー・モード切替の早見表

よく使う基本操作だけに絞るとどれを覚えればいいの?

Vimを使いこなすには、数多くのコマンドを整理して理解することが欠かせません。しかし断片的に覚えてしまうと、どの操作を優先して身につけるべきか、どの場面で使うべきかが分からなくなりがちです。

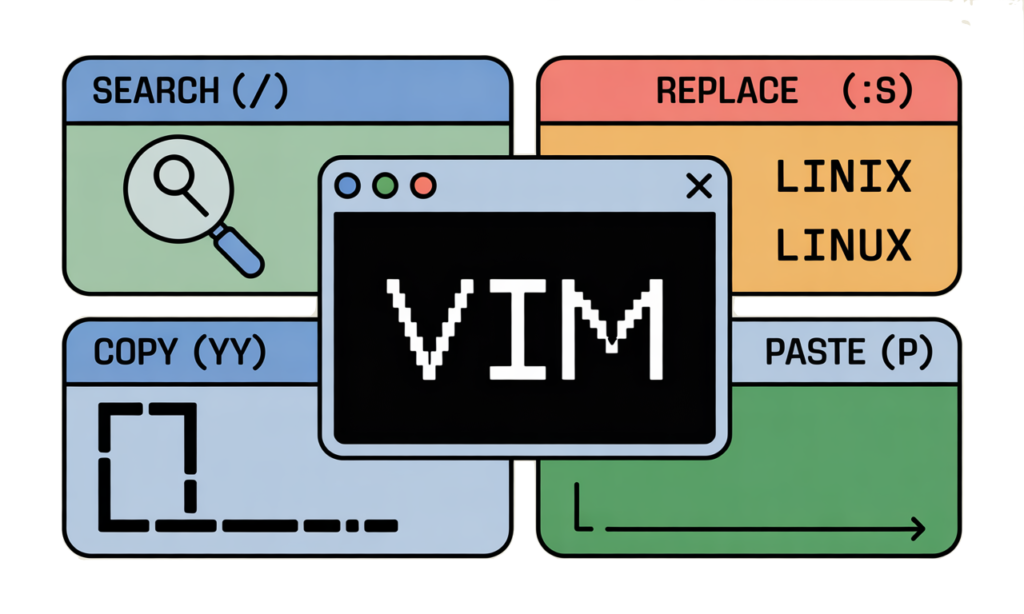

そこで、このセクションでは移動・編集・検索/置換・コピー/ペースト・モード切替といった主要コマンドをカテゴリごとにまとめた「早見表」を用意しました。全体を俯瞰することで、必要なときにすぐ参照でき、後から個別の記事で深掘りしていく際も迷わず進められます。

初めてVimを学ぶ人にとっては地図の役割を果たし、普段から利用している人にとっては「基本の確認」に立ち返るチェックリストとして活用できるでしょう。

もっと詳しく

活用編(中級者向け)

検索や置換、ビジュアルモードといった「日常的に使う操作」を中心にまとめ、効率化の土台を固めます。

検索・置換・コピー・ペーストの操作まとめ

GUIじゃないのに、そんなことまでできるの?

検索・置換・コピー・ペーストは、Vimで最も利用頻度の高い基本操作です。実際の編集作業では「特定の単語を一括で置換したい」「コピーした内容を別の場所に貼り付けたい」といった場面が繰り返し訪れます。

しかし、Vim独自のコマンド体系に慣れていないと「思った通りに動かない」「コピー先が分からない」といった戸惑いに直面することも少なくありません。

本記事では、これらの基本操作を一つひとつ整理し、初心者でも確実に理解できるようにまとめています。さらに、単なる暗記ではなく効率的に活用するための考え方や応用のヒントも盛り込みました。作業スピードを向上させたい方にとって、実務で役立つ確かな土台となる内容です。

もっと詳しく

マウス不要!カーソルを乗せたら勝ち確定|ビジュアルモード

「ビジュアルモード」って何ができるの?

Vimにおけるビジュアルモードは、単に「範囲を選ぶ」だけの機能ではありません。文字単位・行単位・矩形単位を瞬時に切り替え、削除・コピー・置換を流れるように続けられることで、作業時間に劇的な差を生み出します。

初心者はカーソル移動に追われ、範囲を何度も選び直して時間を浪費しがちですが、熟練者は無駄のない選択と操作で、同じ編集量を5分の1以下の時間で片付けてしまいます。

この差は単発の作業なら数日の違い、プロジェクト全体では納期に数ヶ月の差をもたらすことさえあり、現場で即戦力として評価される理由となります。

ビジュアルモードを自在に使いこなすことは、Vimを「ただ知っている」から「本当に使える」へ格上げする分岐点です。

もっと詳しく

実践編(実務で役立つ操作)

複数ファイル編集や外部コマンド連携など、現場で作業効率を大きく左右するテクニックを整理します。

Vimで複数ファイルを同時編集する方法とウィンドウ分割の基本

どうやって切り替えたり分割したりするの?

Vimを使っていると、複数のファイルを一度に開いて比較したい、横に並べて同時に編集したい、そんな場面が必ず出てきます。

ひとつずつ順番に開き直す方法では非効率で、保存忘れや編集の見落としといったトラブルにもつながります。

特に設定ファイルの比較やログ解析のように、複数のテキストを並行して確認するケースでは、効率的な操作ができるかどうかが成果物の精度とスピードを左右します。

そこで力を発揮するのが、Vimの複数ファイル編集とウィンドウ分割の機能です。画面を縦や横に分割して表示することで、まるで複数のエディタを同時に操作しているかのように作業でき、修正や比較も直感的に進められます。

習得すれば日常的な編集効率が大きく変わり、Vimをより「実務向けのツール」として使いこなせるようになります。

もっと詳しく

外部コマンド&シェル連携でVimを超実用ツールへ進化

シェルコマンドと連携できるってどういうこと?

Vimを使っていると、「この処理はシェルで一気に片付けたい」と感じる瞬間が少なくありません。テキストの並べ替えや検索・置換など、本来ならVim内部のコマンドで繰り返し行う操作も、外部コマンドを組み合わせるだけで一瞬にして処理できます。

例えば、ファイル全体を sort に通して並び替えたり、 grep で特定のエラー行だけを抽出したりと、シェルが持つ強力な機能をそのままVimの中から呼び出すことが可能です。

こうした連携を習得すれば、編集作業は単なるテキスト入力から一気にスクリプト的な効率化へと進化します。

内部機能だけにこだわる必要はなく、Vimを「シェルのフロントエンド」として活用することで、従来の編集フローを大幅に短縮し、現場で即戦力となる実用性を引き出せるのです。

もっと詳しく

応用編(上級者向け)

マクロや正規表現を使った高度な編集を扱い、自動化や大量処理を可能にする領域を解説します。

マクロを活用した自動編集テクニック

マクロを使うとどんなことが自動化できるの?

「同じ操作を何度も繰り返していて時間が無駄だ」と感じた経験はありませんか。

Vimには、こうした単純作業を効率化するための強力な仕組みとして「マクロ」が備わっています。

マクロは、一度の操作手順を記録しておけば、キー入力ひとつで自動再生できる機能です。テキスト整形や複数行にわたる修正のように、本来なら繰り返し作業が必要な処理を瞬時に再現できます。

特にプログラムコードや設定ファイルの編集では、似た修正を何度も行う場面が多く、このマクロを使いこなせるかどうかで作業スピードに劇的な差が生まれます。

単なる便利機能ではなく、日々の編集を根本から効率化するための必須テクニックと言えるでしょう。

もっと詳しく

正規表現を使った高度なテキスト編集

Vimで使うと何が便利になるの?

テキストを一括で整形したいとき、「Vimでどこまで効率化できるのか」と考えたことはありませんか。

単純な検索や置換では限界があり、条件が複雑になるほど一行ごとの手作業が避けられなくなります。その壁を突破する鍵が「正規表現」です。

正規表現は文字列のパターンを定義して必要な部分を抽出・編集できる仕組みで、Vimではさらに強力な拡張が可能です。独自の“magic”モードやゼロ幅境界、先読み・後読みといった高度な記法を組み合わせることで、「特定の単語で始まり数字で終わる行を一括処理する」「複数ファイルをまとめて置換する」といった高度操作も実現できます。

現場では「パターンに一致する部分だけを修正したい」「条件付きでまとめて置換したい」という要望が頻発します。正規表現を習得すれば、そうしたニーズに応えつつ時間の浪費や誤操作を防ぎ、効率と安全性を両立させることができます。VimはUNIX系エディタの伝統を受け継ぎつつ独自の表現力を持つため、大規模なファイル編集にも揺るぎない力を発揮します。

もっと詳しく

設定編(カスタマイズ)

.vimrcを利用した環境整備やVSCodeでのVim再現など、自分の作業環境に合わせて最適化する方法をまとめます。

Vimを使いこなす基礎:.vimrcで快適な開発環境を構築する方法

何を書けばVimが使いやすくなるの?

「Vimを毎日使っているのに、設定が思い通りに反映されない」「もっと快適に操作できるはずなのに、細かいところでストレスを感じる」──そんな経験はありませんか。

Vimには、起動時に自動で読み込まれる設定ファイル「.vimrc」があり、ここを工夫することで操作性や見やすさを大きく変えることができます。行番号の表示やインデントの統一、よく使うコマンドのショートカット化など、環境に合わせて自由にカスタマイズできるのがVimの魅力です。

ただし、設定が複雑になるほど「どこでエラーが出ているのか分からない」「一部だけ反映されない」といった問題に悩む人も少なくありません。.vimrcの扱いを正しく理解すれば、不要なトラブルを避けながら、自分専用の快適な開発環境を構築できます。

もっと詳しく

→ Vimを使いこなす基礎:.vimrcで快適な開発環境を構築する方法

VSCodeでVimを使う方法|GUIで再現するVim操作

どう設定すれば同じように動く?

あなたは普段、OSごとに異なるエディタ操作に戸惑った経験はありませんか。Mac標準のメモやWindowsの秀丸・サクラエディタ・terapadなど、GUIエディタの中では似たショートカットが使えることもありますが、OSをまたぐと操作感はまったく別物に変わってしまいます。

エンジニアとして複数の環境で作業する機会が増えると、結果的に学習コストが3倍に膨らみます。しかしもし操作体系を1通りに統一できれば、その労力は3分の1にまで削減できます。誰もが一度は「どの環境でも同じ操作感で使いたい」と思ったことがあるはずです。

VSCodeはWindows・Mac・Linuxいずれでも利用できる事実上の標準エディタとなりつつあります。さらに「VSCodeVim」を導入すれば、GUI環境上でもVimの軽快な操作性を再現でき、CUI中心のUnix環境とも違和感なく感覚を揃えることが可能です。

もっと詳しく

まとめと次のステップ

Vimの基礎を押さえたら、次は実際にLinux環境で試す段階に進むことが大切です。ローカルPCに環境を整える方法もありますが、学習効率や柔軟性を考えるとVPSを利用して専用のサーバーを持つのが近道です。

そこでVPSを契約し、Linuxを実際に動かしながらVim操作を繰り返すことで、ただ知識を知っているだけの状態から「現場で使える力」へと変わっていきます。

さらに学習を進める過程で、自分が進みたいキャリアの方向性も見えてきます。コードを書いてアプリケーションを開発するプログラマを目指すのか、サーバーを構築・運用するインフラエンジニアを目指すのか。

Vimはそのどちらの道でも共通の基盤となるスキルです。だからこそ、ここで実践環境を整えて試すことが、次のステップに進むための最短ルートになります。

学習ステップを踏むことで、Vimを「覚えるエディタ」から「使いこなす武器」へ変えていけます。ここから各詳細記事に進むことで、段階的にスキルを磨いていけます。

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方

VPSを利用してLinux環境を準備したら、実際の設定は下記の記事が参考になります。

→ VPSに開発環境を自動構築する方法|Apache+Tomcat+PostgreSQL