プログラミングを続けていると、いつの間にか「言語」という言葉を自然に使うようになります。

では、その「言語」とは本当に何を意味しているのでしょうか?

PythonやJavaといったプログラミング言語は、あくまで人が機械に命令を伝えるための手段ですが、人間同士が使う日本語や英語もまた、情報を伝達するための仕組みです。

では、両者の“言語”にはどんな共通点と違いがあるのでしょうか。

長年コードを書き続けてきた中で見えてきた、「言語」という存在の奥深さについて改めて考えてみることにしました。

プログラミング言語と人間の言語の違い

プログラミング言語は、明確なルールに従って動作を定義する「構文の世界」で成り立っています。

一方で、人間の言語は文脈や感情、立場によって意味が変化する「関係の世界」に生きています。

どちらも情報を扱う手段ですが、目的も構造もまったく異なります。

両者を理解することで、プログラミングの精度が上がるだけでなく、チーム開発やコミュニケーションの質を根本から改善できるようになります。

構文と文脈のコントラスト

プログラミング言語って、本当に融通がききません。

たとえば構文(syntax)を一文字でも間違えると、すぐ怒られます。

if (x == 10) {

print("OK");

}else

print("NG");

【出力例:】

SyntaxError: expected '{' before 'print'

……こうです。

「カッコが足りない!」って怒る。 いや、気持ちはわかるけど、ちょっとは察してくれよって思うんですよね。

こういうの、たまに人間にもこう奴がいますよね。

ちょっとした言葉のニュアンスを無視して、「つまり何が言いたいんですか?」って詰めてくるタイプ。 特にエンジニアに多いです。 構文主義のサイボーグみたいな奴。

一方で、人間の言語はもっとゆるい。 たとえば「行く?」って言葉。 主語も目的語も何もないのに、ちゃんと通じます。

家の中で言えば「ごはん行く?」だし、会社なら「ミーティング行く?」になる。 文脈が勝手に穴を埋めてくれる。 まるで頭の中でAIが補完してくれるみたいなもんです。

情報伝達と意味生成の仕組み

人の言葉って、ほんと不思議です。 ただ情報を伝えるだけなら、もっと単純でいいはずなのに、 言葉っていつも、話す人・聞く人・その場の空気によって、まったく違う意味を生み出します。

プログラムの世界では、そんなことは絶対に起こりません。

たとえば、どんな国で動かしても、どんな気分のときに書いても、 この命令の結果は変わらない。

print(1 + 1)

【出力例:】

2

どこで実行しても「2」。

それが機械の世界の安心感です。 でも、人間の言葉はそうはいきません。

たとえば「大丈夫?」の一言。 笑いながら言えば「元気?」のように軽い意味になるけど、 沈んだ声で言えば「無理してない?」に変わる。

逆に、「大丈夫」と返されたとしても、 それが「平気だよ」なのか「助けてほしい」のか、表情ひとつで180度違う。

同じ文字列でも、受け取る側の心の温度で意味が変わるんです。

機械は「再現性」を求めるけど、人間は「共鳴」を求める。 だからこそ、AIにはこの“行間の震え”がまだわからない。

でも、それこそが言葉の本質です。 エンジニアとしてコードを書いていると、 どうしても「正確さ」や「効率」に意識が行きがちですが、 本当に強いエンジニアは、伝わる設計ができる人なんですよね。

言葉を扱う感覚を磨くことは、 プログラムを書く力を超えて、「人に届く構造」を設計する力につながります。

構文だけで動く世界と、感情で動く世界。 その違いを意識できる人が、最終的に“人の心に届くシステム”を作れるんです。

日本語という情報構造の特異性

プログラミング言語が構文によって厳密に動作を制御するのに対して、日本語は文脈や関係性によって意味を成立させる言語です。

つまり、日本語は「明示的な命令」よりも「暗黙の共有」を前提とする情報体系として進化してきました。

この特性を理解することで、言葉がどのように情報伝達と認識の間をつないでいるのかが見えてきます。

文脈が前提にある情報体系

日本語では、主語を省略しても会話が成立します。

たとえば「行った?」という一言で、話し相手も行き先も明確に指定せずに意思疎通が可能です。

これは相手との関係性や状況を共有している前提があるからこそ通じる表現です。

プログラミング言語では、こうした「省略」は許されません。コンピュータは文脈を理解できないため、明示的な命令が必要です。

たとえばPythonで変数を宣言せずに使おうとすれば、すぐにエラーになります。

x = 10

print(y)

【出力例:】

NameError: name 'y' is not defined

この違いは、日本語が「共有された世界観」を前提に意味を成り立たせるのに対し、プログラムは「構文上の整合性」でのみ成り立つことを示しています。

つまり日本語の文脈構造は、情報を効率的に伝達するだけでなく、相手との関係性を含めた“認知の最適化”を行っているのです。

防衛構造としての日本語

昔、防衛関連のプロジェクトで聞いた話があります。

なぜ日本にはスパイ防止法がなくても国家として成り立つのか――。

うろ覚えですが、そのときに防衛省の関係者から「日本語が防火壁になっているとかなんとか」言われた記憶があります。

つまり、日本語そのものが情報を守る仕組みを内包しているというのです。

たしかそのとき、「日本語は話し手の立場によって構造そのものが変わる」とも説明されました。

老若男女で主語が変わり、立ち位置によってコンテキストが入れ替わり、地位によって文の長さや表現のトーンが変化する。

つまり、日本語というのは単語の意味よりも「誰が」「どの立場から」「誰に向かって」発するかで情報の形が変わる言語なのです。

この“可変構造”こそが、日本語を単純な翻訳や解析から守っている要因でもあります。

さらに印象的だったのは、「200年前にタイムスリップしても、当時の日本人と会話できるのは日本人だけだ」という言葉でした。

これは、古い日本語が“暗号”として難解だからではありません。

むしろその逆で、日本語という構造自体が時間を超えて共有されているため、内部の人間同士なら通じ合えるのです。

英語やフランス語のように時代とともに形を変える言語とは違い、日本語は文体や発音が多少変化しても、根底の構造や文脈の取り方がほとんど変わらない。つまり、時間を越えても“思考の枠組み”が共有できる言語なのです。この一貫した文脈構造が、文化と情報を内部で循環させ、外部からの侵入や模倣を困難にしているのだと感じました。

この話を聞いたとき、私はふと過去の出張先での出来事を思い出しました。

イギリス・ロンドンのリージェントストリートにあるハロッズという高級百貨店で、プレイステーション2を購入しようとしたときのことです。

レジで店員に「PS2はありますか?」と尋ねると、彼は誇らしげに「We have nothing that we don’t have.」──つまり、「我が社にないものはありません」と答えました。

私はその言葉を直訳して「無い袖は振れない」、つまり「売っていない」と解釈し、「なぜ置いていないのか」と食い下がってしまいました。

しかし、実際の意味は真逆で、「なんでも揃っている」という自信の表れでした。

文化や立場、そして言語の構造が違えば、同じ言葉でも意味が180度変わってしまう。

そのとき初めて、言葉というのは“情報”ではなく“構造”であり、文脈そのものが意味を生み出しているのだと痛感しました。

日本語は、このように文脈と関係性に依存して意味を変化させます。

単語の意味だけでなく、その背後にある立場・意図・空気を読み取らなければ、本当の意味には辿り着けません。

この曖昧さは一見不便に見えますが、外部からの単純な翻訳や構文解析を難しくするという点で、結果的に「情報防御構造」として機能しているのです。

プログラミング言語が「正確に伝える」ための仕組みであるのに対し、日本語は「誤解を避ける」ための仕組みを備えています。

つまり、日本語とは“意図を伝える”のではなく、“意図を汲み取らせる”言語であり、そこにこそ世界的に稀な情報防御の仕組みが存在しているのです。

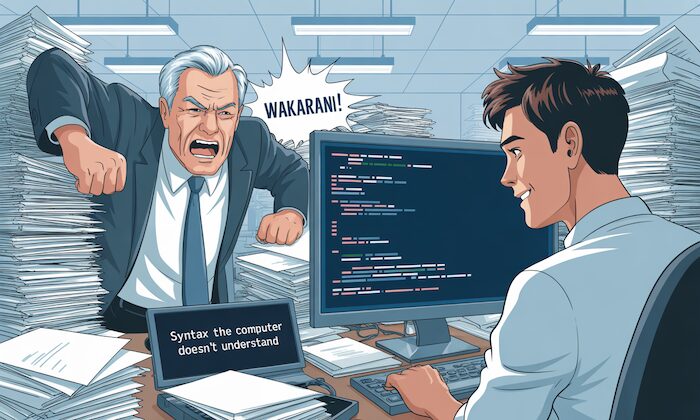

コンピューターには理解できない構文

たとえば街角で、年配の人が「わからん! さっぱりわからん!」と声を荒げているのを見たことはありませんか。 あるいは職場でも、「わからんもんはわからんっ!」と机を叩く上司。 あの一言、よく考えたら論理的には何も言っていません。

でも、不思議と伝わるんです。

「怒ってるな」とか、「呆れてるな」とか、「もう説明する気も失せたんだな」とか。

その場の空気や、声のトーン、顔のしわの動きまで全部合わせて、言葉じゃない情報が一瞬で伝わる。

日本語って、こういう“非言語の共鳴”を当たり前に使ってるんですよね。

「わからんものはわからん」──それだけで怒りも悲しみも混ざる。

まるで感情そのものが構文になっているようです。

プログラムで同じことをしようとしても、コンピューターには通じません。 もし仮に命令にしてみたら、きっとこうなるでしょう。

! understand understand

なんて書いたら、即エラーです。

でも日本語では成立する。

相手の心が構文解析して、ちゃんと“意味”に変換してくれるからです。

日本語は“正しさ”よりも“共鳴”を優先する言語です。

主語がなくても、説明が抜けていても、相手は感情の波で理解してくれる。

そこにあるのは「伝える」じゃなくて「感じさせる」構造。

コンピューターには決して理解できない、人間だけの言語仕様です。

言語の進化とAI翻訳の限界

AI翻訳の精度は年々向上していますが、それでも「意味が伝わらない」と感じる瞬間は多くあります。

それは、言語が単なる情報伝達の手段ではなく、「文化」「感情」「文脈」といった多層的な構造を持つからです。

プログラミング言語が構文で制御されるように、人間の言語もまたルールの上に成り立っています。

しかしそのルールは、数値化や論理式で説明できるほど単純ではありません。

AI翻訳の限界を知ることは、単に技術の弱点を理解するだけでなく、「人間がどのように意味を作り出しているのか」を再発見するきっかけになります。

構文解析では捉えられない意味の層

AI翻訳って、ほんとすごいですよね。 もう英語のメールもニュースも、一瞬で日本語に変わる。 でも、たまに「いや、そういう意味じゃないんだよな……」って思うこと、ありませんか?

たとえばこの一文。

It’s fine.

AI翻訳は、きっとこう言うでしょう。

【翻訳例:】

大丈夫です。

でも、人間がこれを口にする場面を想像してみてください。

たとえば、友人にしつこく謝られたあとに、ため息まじりで「It’s fine…」。

あれは「大丈夫」じゃなくて、「もういいよ(呆れ気味)」ですよね。

AIはこの“温度差”を感じ取れません。

なぜなら、AIは「単語の位置」や「文法構造」から最適解を選んでいるだけだからです。

確率で動く世界には、「ため息」も「目線」も存在しません。

人間は違います。

言葉の裏にある空気、沈黙、声のトーン。

その全部を無意識に拾って、「あ、この人怒ってるな」と理解する。

「行間を読む」という言葉があるのは、日本語が“空気で動く言語”だからです。

だからこそ、AI翻訳がどれだけ進化しても、人間の“解釈力”には追いつけない。

構文で意味を組み立てることはできても、感情のゆらぎまでは構文化できないんです。

それは、コードを文法どおりに読めても、

その中にある「書いた人の意図」までは読み取れないのと同じ。

AIが理解するのは“正しさ”の層、人間が感じ取るのは“温度”の層。

そして、この温度の層こそが、言葉を「情報」ではなく「物語」に変えるんです。

AI翻訳は言語間の距離を縮めましたが、文化的な前提まで共有できるわけではありません。

たとえば日本語の「お疲れさまです」という言葉を、英語に完全に置き換えることはできません。

単なる挨拶ではなく、「ねぎらい」「上下関係の確認」「空気の共有」といった要素が含まれているためです。

日本語:「お疲れさまです」

英語翻訳:Good job. / Hello. / Thank you.

【翻訳例:】

AI翻訳:Good job!(頑張ったね!)

人間の意図:今日もお互い大変だったね(共感と労い)

この差は、単語の問題ではなく「文化的前提」の違いです。

英語圏では、明示的な言葉で感情を表現する文化が根づいていますが、日本語では「察する」ことが前提になっています。

そのため、AIが単語を正確に翻訳しても、文化的背景を理解しなければ意味の濃度が薄れてしまうのです。

AIは言葉を「データ」として扱いますが、人間にとって言葉は「関係」を築く手段です。

AI翻訳の限界を理解することは、テクノロジーの欠点を知ることではなく、人間の強みを再確認することにつながります。

つまり、AIがいくら進化しても、人間の「文脈を生む力」こそが最後に残る最大の言語知能なのです。

まとめ

プログラミング言語と人間の言語は、どちらも「情報を伝える」という目的を持ちながら、その構造と思想がまったく異なります。

前者は構文に支配され、後者は文脈に支配されています。言い換えれば、プログラミング言語は「正確さ」で動き、人間の言語は「共鳴」で動くのです。

コードの世界では、ひとつの誤字や構文ミスが動作不良を生みます。

しかし日本語の世界では、文法が多少崩れても感情や意図が伝わることがあります。

たとえば「わからんものはわからん」という一言に、怒り、諦め、混乱といった複数の感情が同時に宿ります。

これが日本語の「文脈で成り立つ構造」であり、同時に機械には理解できない“曖昧さの強さ”です。

プログラムを書き続けていると、言語という存在が単なる命令の集合ではなく、人間の思考そのものを反映していることに気づきます。

私たちは「言葉」を使ってプログラムを書き、「言葉」を使って人と通じ合う。その両者の違いを理解することで、コードも会話も、より深く“伝わる”ものへと変わっていきます。

最終的に、言語とは単なるツールではなく、「情報の設計図」であり、「思考の鏡」なのです。