オンプレ環境で仮想サーバーを構築する目的は、外部クラウドに依存せず、自分の手で完全に制御できる開発・検証環境を確立することにあります。

特に企業ネットワークや自宅サーバー環境では、インターネットに接続せずに安全にシステム検証を行える点が大きな利点です。

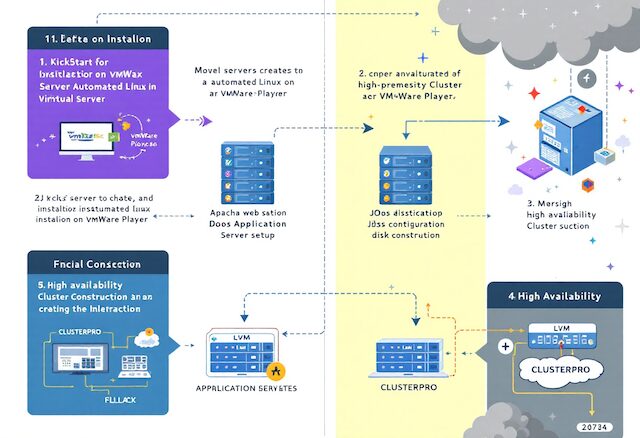

本稿では、VmWare Player上でLinuxを自動インストールするKickStart設定から始まり、ApacheによるWebサーバー構築、JBossによるアプリケーションサーバー設定、LVMによるディスク構成、そしてCLUSTERPROを用いた高可用性クラスタ構築まで、オンプレ仮想サーバーの基盤を一貫して整理します。

現場レベルの構成と運用に近い形で、仮想化の全体像を俯瞰できる構成になっています。

オンプレ仮想サーバー

🔵 オンプレ仮想サーバー

📌 自宅・オフィスで使える!オンプレ仮想サーバー構築と運用の具体手順

└─【仮想サーバー構築】自宅やオフィスで使える!オンプレ仮想サーバー構築ガイド

├─ 【仮想サーバー構築】KickStartを使ってVmWare Player上へLinuxを導入する!

├─ 【仮想サーバー構築】KickStart設定ファイルについて!

├─ 【仮想サーバー構築】httpd(Apache)サーバーの導入【Webサーバー】

├─ 【仮想サーバー構築】NICチーミングを設定する!【NIC冗長化】

├─ 【仮想サーバー構築】サーブレットコンテナ(JBOSS)の導入【APサーバー】

├─ 【仮想サーバー構築】JBoss-EAPを設定する!【ドメイン構成】

├─ 【仮想サーバー構築】Web-AP間連携の設定を行う!【mod_proxy】

├─ 【仮想サーバー構築】VmWare Playerのディスク共有設定を行う!

├─ 【仮想サーバー構築】共有ディスク上へデータ格納領域を作成する【LVM】

├─ 【仮想サーバー構築】CLUSTERPRO4.xを導入する【障害対策】

└─ 【仮想サーバー構築】Linux導入後の環境設定!

- 自宅・オフィスで使えるオンプレ仮想サーバー構築ガイド

- 01:KickStartを使ってVmWare Player上へLinuxを導入する

- 02:KickStart設定ファイルについて

- 03:httpd(Apache)サーバーの導入【Webサーバー】

- 04:NICチーミングを設定する【NIC冗長化】

- 05:サーブレットコンテナ(JBOSS)の導入【APサーバー】

- 06:JBoss-EAPを設定する!【ドメイン構成】

- 07:Web-AP間連携の設定を行う【mod_proxy】

- 08:VmWare Playerのディスク共有設定を行う

- 09:共有ディスク上へデータ格納領域を作成する【LVM】

- 10:CLUSTERPRO4.xを導入する【障害対策】

- 11:Linux導入後の環境設定

自宅・オフィスで使えるオンプレ仮想サーバー構築ガイド

オンプレ環境で仮想サーバーを構築する目的は、外部クラウドに依存せず、完全に自分で管理できる柔軟な開発・検証環境を持つことにあります。

このページでは、VmWare Playerをベースにしたオンプレ構築の全体像を整理し、KickStartによる自動インストールからWeb・APサーバー構築、冗長化・クラスタ構成までを体系的にたどれるリンクをまとめています。

01:KickStartを使ってVmWare Player上へLinuxを導入する

KickStartを活用すれば、Linuxのインストール作業を自動化し、複数台への一括導入や再現性の高い環境構築を実現できます。

手動での設定や入力を省けるため、検証環境や仮想サーバーを頻繁に立ち上げる現場では特に有効です。

ここでは、VmWare Player上にLinuxを導入する過程を例に、KickStart設定ファイルの適用方法と導入手順の流れを整理します。

GUI操作に頼らず、確実に再構築できる“実務で使える自動化導入”を体験できる構成です。

もっと詳しく

👉 【仮想サーバー構築】KickStartを使ってVmWare Player上へLinuxを導入する!

02:KickStart設定ファイルについて

ネットワークやパーティション設定も全部ここで書ける?

KickStartは、Linuxを自動インストールするための設定ファイルを定義できる仕組みです。

導入時の操作や入力を省き、同一構成のサーバーを短時間で再現できるのが特徴です。

設定ファイルには、ディスク構成やネットワーク設定、ユーザー情報、インストールパッケージなど、インストール時に必要な情報をすべて記述できます。

本稿では、KickStart設定ファイルの基本構造と主要なパラメータを整理し、VmWare Player上での実用的な構成例を交えながら、自動導入を支える“中核ファイル”の理解を深めます。

もっと詳しく

03:httpd(Apache)サーバーの導入【Webサーバー】

Webサーバーは、ブラウザからのリクエストを受け取り、HTMLや画像などのコンテンツを返す役割を持つサーバーです。

その代表格であるApache(httpd)は、オープンソースとして世界中で利用されており、商用・開発問わず多くのシステムに採用されています。

本稿では、RHEL7.5環境を前提に、VmWare Player上のWebサーバー(wb01)へApache 2.4.xを導入し、基本的な起動・確認までの流れを整理します。

yumによるインストールからサービス有効化、ブラウザ確認までを通して、オンプレ構築におけるWeb層の起点を確立します

もっと詳しく

👉 【仮想サーバー構築】httpd(Apache)サーバーの導入【Webサーバー】

04:NICチーミングを設定する【NIC冗長化】

active-backup構成ってどう定義するの?

ネットワークの信頼性を高めるためには、1本のNIC(ネットワークインターフェイス)に依存しない冗長構成が欠かせません。

RHEL7以降では、従来のボンディングに代わり、より柔軟で管理性に優れた「チーミング」が標準機能として提供されています。

本稿では、VmWare Player上のRHEL7.5環境を対象に、NetworkManagerモジュールを利用してNICチーミングを設定する構成をまとめています。

active-backup方式を採用し、1本のNICに障害が発生しても通信を継続できるフェイルオーバー構成を構築。仮想環境上でも実運用に近いネットワーク冗長化を再現し、安定した通信基盤を整えることを目的としています。

もっと詳しく

05:サーブレットコンテナ(JBOSS)の導入【APサーバー】

サーバーに入れると何ができるようになるの?

企業システムの多くは、プレゼンテーション層・アプリケーション層・データ層の3階層で構成されます。

その中核を担うのが「APサーバー」であり、Webサーバーからのリクエストを受けてアプリケーションロジックを処理し、結果を返す役割を果たします。

Javaを中心とした商用システムでは、サーブレットコンテナがAP層の要として機能し、特にJBossはRed Hatが提供する信頼性の高いJava EEサーバーとして幅広く利用されています。

このセクションでは、VmWare Player上のRHEL7.5仮想環境を題材に、サーブレットコンテナ「JBoss EAP 7.2」の導入に関するクラスタ記事をまとめています。

Webサーバー(Apache)との連携を見据えた、アプリケーション層構築の起点を確認できます。

もっと詳しく

06:JBoss-EAPを設定する!【ドメイン構成】

管理ノードの指定方法は?

エンタープライズ環境でのJBoss EAP運用では、複数サーバーをまとめて管理する「ドメイン構成」が中核となります。

スタンドアロン構成が単一ノードの検証向けであるのに対し、ドメイン構成では複数のホストを一括制御し、アプリケーションの配備や設定変更を統一的に行うことができます。

これにより、Web・APサーバーの連携やスケールアウト対応が容易になり、大規模システムでも安定した運用が可能になります。

このセクションでは、VmWare Player上のRHEL7.5環境を題材に、JBoss EAP 7.2をドメインモードで構成する手順を体系的に整理したクラスタ記事を紹介します。

もっと詳しく

07:Web-AP間連携の設定を行う【mod_proxy】

ApacheとJBossを連携させる上で重要なのが「mod_proxy」による通信中継です。

Web層が受け取ったリクエストを安全かつ効率的にAP層へ転送し、アプリケーション処理を分担することで、負荷分散やセキュリティ向上を実現します。

ここでは、VmWare Player上のRHEL7.5環境を例に、Apache側へmod_proxyおよびmod_proxy_ajpを導入し、proxy.confを設定してWeb–AP間の通信を確立します。

JBoss EAP 7.2と連携するAJPプロトコルを利用し、内部ネットワークのみで完結する安全な構成を目指します。

本稿では構築手順そのものには踏み込みませんが、関連クラスタ記事へのリンクを通じて、Web–AP連携の全体像を把握できるよう設計しています。

もっと詳しく

08:VmWare Playerのディスク共有設定を行う

オンプレ環境でクラスタ構成を学ぶ際、複数ノードから同一ディスクを参照できる共有ストレージの構築は欠かせません。

本稿では、VmWare Playerを利用して仮想ディスクを共有し、データベース用の格納領域を作成する手順を整理します。

VmWare Playerは本来クラスタ用途を正式にはサポートしていませんが、学習・検証環境においては設定変更により簡易的な共有ディスクを再現できます。

ここで構築する環境では、db01とdb02の2ノードを想定し、Oracle 12cを単一インスタンスで運用しながら、NECのClusterPro 4.xを用いてクラスタ制御を行います。

実運用環境を模した構成を通して、LVMによるストレージ設計や共有ディスクの挙動を体系的に理解することを目的としています

もっと詳しく

09:共有ディスク上へデータ格納領域を作成する【LVM】

共有ディスクを活用する仮想環境では、単なるマウントだけでなく、LVM(Logical Volume Manager)による柔軟なストレージ設計が不可欠です。

本稿では、VmWare Playerで構築した共有ディスク上にLVMを用いたデータ格納領域を作成する手順を整理します。

LVMを利用することで、将来的な容量拡張や論理ボリュームの分割・統合が容易になり、運用中の柔軟なリソース管理が可能となります。

ここでは、複数ノードで共有されるディスクを対象に、物理ボリューム(PV)の初期化からボリュームグループ(VG)、論理ボリューム(LV)の作成までを体系的に構築します。

冗長化構成の基盤として、安全かつ再現性の高いストレージ環境を整備するための基礎ステップを学ぶ位置づけです。

もっと詳しく

10:CLUSTERPRO4.xを導入する【障害対策】

どんな仕組みでサーバーを守るのかしら?

データベースサーバーの運用で最も避けたいのは、障害によるサービス停止です。

本稿では、仮想環境上の2台構成(db01/db02)を想定し、NECが提供する高可用性クラスタソフト「CLUSTERPRO 4.x」を導入してHAクラスタ環境を構築します。

CLUSTERPROはシステム障害を自動検知し、健全なノードへ業務を引き継ぐことで、継続稼働を実現します。

ここでは、試用版ライセンスの取得からインストール、WebUIによる動作確認までを体系的に整理。

Oracle 12cを対象とした共有ディスク型クラスタ構成を通じ、耐障害性を高める実践的なアプローチを学びます。

もっと詳しく

👉 【仮想サーバー構築】CLUSTERPRO4.xを導入する【障害対策】

11:Linux導入後の環境設定

ネットワークやサービスの起動確認も必要?

VmWare Player上にLinuxを導入した直後の環境は、まだ運用に必要な基盤設定が整っていません。

ここでは、後続のモジュール導入やサーバー構築を円滑に進めるための初期環境を整備します。

具体的には、/root/scriptsディレクトリの構成整理、firewalldの無効化、yumリポジトリの登録、/etc/hostsへのホスト情報追記など、全サーバーに共通する設定を中心にまとめています。

これらの手順を整えることで、構築作業の再現性と管理効率を高めることが可能になります。

Web・AP・DB各層の準備工程を支える重要な基礎整備として位置づけられるセクションです。

もっと詳しく