この記事は、10年ほど前に私が実際に体験した出来事をもとに執筆したものです

当時、私はシステム開発現場でチームリーダーとして勤務しており、日本人エンジニアが次々と外国人に置き換えられていく時代の変化を、目の前で経験しました。

孤立と焦燥のなかで、私はある「禁断の選択」をしてしまいます。自らが手掛けた現場の制御スクリプトを、ほぼそのまま外部に公開してしまったのです。

その瞬間から、すべてが一変しました。

この記事は、あのときの判断と、そこに至るまでの心の崩壊を記録することで、同じように現場で追い詰められている技術者たちに「構造の罠」を伝えたいという思いから公開しました。

日本人エンジニアが消えていく現場

日本のIT現場が急速に変質し始めたのは、リーマンショック以降のことでした。

人件費削減の波が開発現場を直撃し、熟練エンジニアたちが次々と姿を消していく。理由は能力ではなく、単金の安さと速度。

気づけば日本人が育ててきた現場に、外国人チームが整然と入り込み、かつての「技術立国」の面影は急速に失われていきました。

その変化を、私は最前線で見届けることになりました。

静まり返った島と、消えた仲間たち

朝、出社した瞬間に異様な静けさを感じました。いつも隣の島にいたK氏のデータベースチームの席が、丸ごと空になっていたのです。

机の上には昨日まで広げられていた設計書が散乱し、モニターにはログ画面がついたまま。それなのに、人の気配がまるでない。空調の低い唸りだけが、妙に響いていました。

その静寂を破るように、背後のエレベーターホールからざわめきが押し寄せてきました。見たことのない外国人エンジニアたちが、一斉に机の島(チームデスクの区画)へ流れ込んできたのです。

誰も日本語を話さず、広東語のような言葉が飛び交い、怒鳴り声のような調子で会話が続いていました。彼らは何の迷いもなく、空いた席に腰を下ろし、無言で自分の端末を起動しました。

その光景を見た瞬間、私は理解しました。――日本の職場から、日本人エンジニアが静かに消えていく時代が始まったのだと。

人員削減の波と、切り捨てられた誇り

当時、私はAP基盤チームのリーダーを務めており、八人のメンバーのうち六人が新卒、残りは私と、かつて育てた部下の二人だけでした。

戦力として機能していたのは実質的にその二人で、現場は常に逼迫していました。それでも隣島のK氏チームとは十年来の関係があり、彼のチームから一時的に人を借りることで、かろうじて業務を回すことができていたのです。

そのK氏が、突然いなくなった。「進捗が悪いから入れ替えられたらしい」と風の噂で聞いたとき、胸の奥が冷たくなりました。

その後すぐ、私たちのチームにも同じ波が押し寄せてきました。リーマンショック以降、発注企業は利益以外の要素を切り捨て、単金の安い外国人エンジニアの採用を加速させていました。

中国の企業は、日本人の三分の一のコストでチームを送り込み、「八割を二割の労力で進め、残りの二割は切り捨てる」という合理主義を徹底していました。彼らのやり方は、早い。

確かに成果は出る。だが、そこに“育成”も“誇り”も存在しません。会議では「できないなら排除すればいい」という言葉が平然と飛び交い、日本的な「全員で完成させる」文化はあっけなく崩壊していきました。

技術立国の崩壊と、残された者の無力感

会社の上層部に報告しても、反応は鈍いものでした。「誠実に対応すれば理解してもらえる」――そう言われたとき、私は悟りました。

この人たちはもう現場を知らない。私の足元で、確実に日本の技術者が減っているのに、誰も危機感を抱いていない。若手は平然と雑談し、上司は飲み会の段取りを考えている。目の前で職が消え、誇りが削られていくのに、誰もその現実を直視していないのです。

私の頭の中には、若手時代に先輩から投げつけられた厚さ七センチの仕様書の記憶がよぎりました。「自分で覚えろ」「寝る時間があるなら書け」と言われた時代。

理不尽だったが、それでもあの頃は日本に“技術立国”という誇りがあった。いま目の前で起きているのは、その誇りが音を立てて崩れていく光景でした。

あの日のK氏の席が空いたまま、誰も何も言わなかったように――日本のエンジニアという存在が、静かに消えていくのを、私はただ見ているしかありませんでした。

圧倒的なスピードと合理性との遭遇

異文化との衝突は、ある日突然やってきました。

外国人エンジニアの大量流入によって職場の空気が一変し、日本人が積み上げてきた「努力」や「過程」の価値が無効化されていく。そこにあったのは、速度と成果だけを重視する合理主義の世界。

私はその最前線で、“人間味のない正しさ”に直面することになりました。

感情を排した合理主義との初対面

初めて中国チームと合同ミーティングを行った日のことを、今でも鮮明に覚えています。

画面越しに並ぶ彼らの表情は驚くほど無表情で、目的も会話も一切の無駄がなく、感情の介在を許しませんでした。

議題に上がったのは、私のチームが作成した設計書の不備です。文法の誤り、処理順の矛盾、命名規則の不統一――それらを彼らはまるで機械のように淡々と指摘していきました。

会議の終盤、チームリーダー格の男性が私の方を見て言いました。「品質は必ず担保します。だから私を覚えておいてください」

一瞬、称賛の言葉にも聞こえましたが、その意味は違いました。後で知ったのは、あの言葉には“あなたの案件を私個人に直接依頼してほしい”という意図が含まれていたことです。

彼らは会社の利益やチームの成果ではなく、自分の実績と報酬のチャンスを探している。組織の歯車としてではなく、個としての成功を最大化する――それが彼らの合理主義でした。

その瞬間、私はようやく理解しました。彼らの“品質”とは、設計書を正しく直すことではなく、自分の能力を最短距離で証明するための道具なのだと。

八割を二割で終わらせる文化

ミーティング後、チーム内には重い沈黙が流れました。

日本人の若手たちは相手の圧倒的な処理速度と論理力に圧され、言葉を失っていました。中国チームのリーダーは冷静に数字を提示しました。

「八割の作業は二割の労力で終わります。残りの二割は、必要かどうかを上層部が決める。やらなくても構いません」私はその言葉の意味をすぐには理解できませんでした。“八割の完成”を許容する文化など、これまで存在しなかったからです。

しかし、彼らの言葉は合理的でした。最小コストで最大成果を得る。そこに「努力」や「過程」という概念は一切存在しませんでした。

「ここは学校ですか?」という衝撃

翌週の会議で、日本側のエンジニアが意見を述べようとしたとき、中国人リーダーは無表情のまま言いました。

「ここは学校ですか?」その一言に、会議室の空気が凍りました。日本人が当然としてきた“過程を評価する文化”が、一瞬で打ち砕かれた瞬間でした。

さ

らに、若手の一人が「わかりません」と口にした瞬間、隣にいた中国人のブリッジSEが低い声で言い放ちました。「日本人は“わかりません”という言葉を免罪符にして誤魔化す」

その言葉は鋭く、残酷なほど現実的でした。努力や謙虚さという日本的な美徳が、彼らの目には“責任回避”として映っていたのです。私は怒りよりも、ある種の敗北感を覚えました。彼らは正しい。だが、あまりにも非情でした。

速度だけが評価される現場へ

プロジェクトの方針は、その合理主義に合わせるように変わっていきました。

「まず動け」「動かない理由を語るな」。それが合言葉のように使われ、仕様書よりも成果物が優先される。

テストは後回し、ログは不要、例外処理は次フェーズ。それでもスケジュールは守られ、数字上の生産性は確実に上昇していきました。

発注側の企業はその結果に満足していました。彼らにとって重要なのは、納期とコスト、それだけでした。誰が作ったか、どんな経緯で仕上げたかなど、もはや関係がありませんでした。

合理性の中で壊れていく自分

私は次第に、自分の中で何かが壊れていくのを感じていました。

努力も誠意も意味を失い、数字と速度だけが正義になる。“できないなら排除する”という言葉が日常に溶け込み、人が人を削るようにプロジェクトが進んでいく。

仕事は早く、合理的で、効率的。しかしそこには血の通ったものが何ひとつ残らない。

私はその中で、自分が“古い人間”として扱われていることを痛感しました。

この速度に追いつけなければ、次は自分が排除される――その現実を、誰よりも早く理解していたのは、他でもない私自身でした。

追い詰められる日本チームと孤立感

合理主義の波が職場を覆い尽くした頃、日本側チームの中には、確実に疲弊と麻痺が広がっていました。

外国人チームのスピードに押され、若手は自信を失い、上層部は数字しか見なくなっていく。

現場の声は届かず、努力も情熱も評価されない。私はその中で、ただ静かに崩れていく組織を見つめながら、自分だけが取り残されていく感覚を強くしていきました。

若手の無自覚と、崩れていくチーム

中国チームが導入されてからというもの、日本の若手エンジニアたちは明らかに戸惑っていました。

自分たちの仕事がどこで評価されるのかが分からず、会議では相槌を打つだけ。

レビューで指摘されても、「仕様がそうなっていたので」と繰り返すだけでした。

何かを変えようという意志が見えない。自分が作るコードに誇りを持つ姿勢が消えていく。私はその光景を見ながら、焦りよりも空虚さを感じていました。

現場を任されているのに、誰も本当の意味で戦っていない。全員が自分の評価だけを守ることに精一杯になっていたのです。

上層部の無理解と、壊れた報告ライン

状況を自社の責任者に報告しても、返ってくるのは決まり文句のような言葉ばかりでした。

「誠実に対応すれば、きっと伝わる」「まずは相手を信じて進めよう」。そんな理想論では何も動かない。数字と納期以外は価値を持たない環境で、“信頼”などという言葉はもはや通貨の役割を果たしていませんでした。

一方、上層部は中国チームの生産性レポートに満足し、リーダー層への圧力を強めていきました。

「同じ人件費で倍の成果を出している。日本側も見習え」――その比較の中に、個々の努力や現場の限界など一切考慮されていませんでした。

現場の疲弊は深刻でしたが、誰もそれを“問題”として認識していなかったのです。

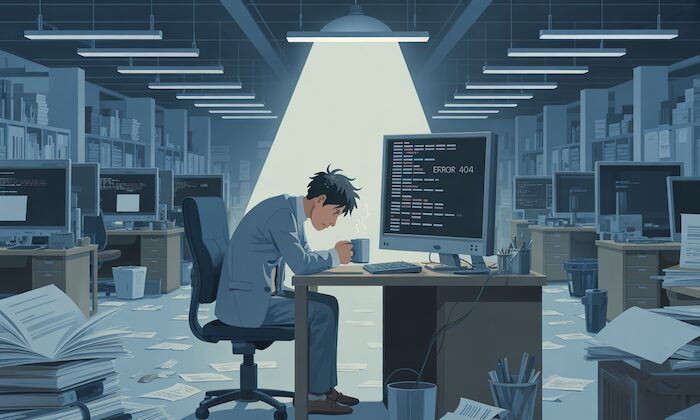

「自分一人で作るしかない」という焦燥

私は次第に、チームをまとめるよりも、自分が作った方が早いと感じるようになっていきました。

レビューを待っている時間、報告を上げる手間、調整に費やす会議――すべてが無駄に思えたのです。

夜遅くまで残り、一人でコマンドを叩き続ける日々。深夜のサーバールームだけが、唯一、自分の判断で動ける場所でした。誰も助けてはくれない。

だが、止まればチームごと切り捨てられる。 「自分が作らなければ、全員が消える」。その思いだけで動いていたように思います。焦りと責任感の境界が曖昧になり、判断が少しずつ歪んでいく。

その小さな狂いが、のちに取り返しのつかない決断へとつながっていくことを、このときの私はまだ知りませんでした。

禁断の選択:ソース公開

限界は、静かに訪れました。チームも上層部も動かず、納期だけが迫る中で、私は「成果」を作らなければならなかった。自分の手で証明しなければ、チームごと切り捨てられる――その思いが、徐々に判断を狂わせていきました。

正しいことをしているという確信と、何かを壊しているという恐怖が、同時に頭の中で鳴り続けていました。最終的に、私は一つの“禁断の手段”を選んでしまったのです。

追い詰められた理性と「共有」という名の逃避

日本中どこの現場も同じでした。若手がスキルを学ぶ環境がなく、育成よりも即戦力だけが求められる。育てる時間がないから、現場で潰れる。潰れるから、また即戦力を入れる。終わりのない悪循環が続いていました。

その中で、私は次第に怒りに近い感情を覚えるようになっていました。かつて“技術立国”と呼ばれ、世界の経済大国を支えた日本企業、日本人エンジニア。

その誇りを支えてきた自分の部下たちが、外国人に顎で使われる未来を、私はどうしても容認できなかった。理由はわからない。ただ、許せなかったのです。きっと私はナショナリストなんだろうなと今になって思います。

だから私は、現場で実際に使用しているスクリプト群を洗い出しました。目的は、若手に時間を与えることでした。スクリプトを公開すれば、彼ら(同じ境遇の若手)はそれを“カンニング”しながら現場で時間を稼げる。その間に、技術を磨き、自分の頭で考える力を取り戻せる。そう信じていました。

私は最大公約数的に必要とされる機能を分類し、以下の系統を選びました。

・基本操作系

・ログ・監視系

・プロセス・サービス系

・ネットワーク系

・ディスク・ファイル系

・セキュリティ・運用系

・仮想化・バックアップ

それらを“デザインパターン共有”という名目で整理し、外部公開の準備を進めました。

本当の目的は教育でした。しかし、その行為がどれほど危険なことか、当時の私は理解していませんでした。ただ――「誰かがやらなければ、若手が死ぬ」と思っていました。その確信が、理性を完全に押し流していきました。

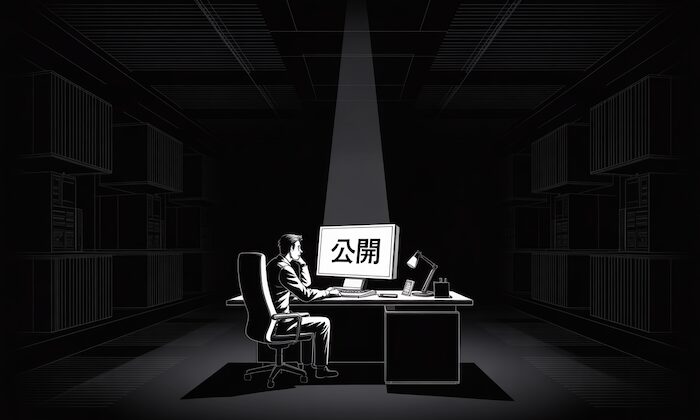

クリック一つで、すべてが終わる瞬間

深夜、誰もいないオフィス。蛍光灯の光が滲み、モニターだけが白く浮かび上がっていた。私は社内で使用していたスクリプトを、若手向けの技術共有として自分のホームページに記載した。

目的は単純だった――現場で苦しむ若手に、少しでも早く助けとなる情報を残したかった。そのときの自分にとって、「共有」は善意の象徴であり、罪の意識など微塵もなかった。

「公開」ボタンをクリックした瞬間、画面が一瞬だけ静まり返った。

指先が冷たくなり、心臓の鼓動が異様に早まる。

それでも、何も起きない。世界はいつも通り動いていた。

数日間、反応はほとんどなかった。

しかし一週間ほど経つと、状況が変わり始めた。

当時のネットではソース公開などほとんど前例がなく、掲載したスクリプトは掲示板や技術系フォーラムで次第に引用されるようになった。

アクセス数は日に日に伸び、1日600PVを超えるまでに膨れ上がった。

「参考になった」「これを探していた」――そんな言葉が並び、私は安堵と興奮の入り混じった感情に包まれた。

自分の行動は、誰かの助けになっている。そう信じたかった。

だが、静かな日々は長くは続かなかった。

公開からおよそ二週間後、携帯が震えた。

画面には所属会社の責任者の名前。嫌な予感が走る。

通話口から低い声が響いた。

「お前、社内ソースを公開したか?」

その瞬間、頭の中で何かが崩れた。

空気が一気に重くなり、呼吸が浅くなる。

モニターの光だけがやけに眩しく、指先の感覚がなくなっていく。

あの“クリック一つ”が、どれほどの意味を持っていたのかを――

そのとき、初めて理解した。

「刑事事件になる可能性があります」という言葉

数時間後、法務からの通話が入りました。受話器の向こうで、抑えた声が響きました。

「お伺いしますが、コードを外部に公開したりしてませんよね?」「非常に似たコードがWeb上に出回っていると連絡が入り、一応確認のため連絡しました。」

また、彼は続けてこう切り出しました。

「公開されたコードの一部に、顧客の契約対象が含まれています。刑事事件になる可能性があります」

その言葉を聞いた瞬間、視界が真っ白になりました。指先が冷たくなり、耳鳴りが止まらない。 机の上の蛍光灯が異常に眩しく、空調の音だけが遠くで鳴っていました。 心臓の鼓動が、まるで別の誰かのもののように感じられる。 そのとき、自分の中で何かが完全に壊れたのを自覚しました。

理性の崩壊と、沈黙の夜

「どうしてあんなことをしたのか」――今振り返っても、明確な答えは出ません。

あの瞬間、私は自分の理性を“成果”という名のノルマに置き換えていたのだと思います。 誰かに認めてほしかったわけでもない。助けてほしかったわけでもない。

ただ、無力であり続ける自分を終わらせたかった。 公開ボタンを押した瞬間、静寂が訪れた。 それは救いではなく、崩壊の始まりでした。

刑事事件の影/企業の裁定

公開から発覚、そして社内調査に至るまでの時間は短く、しかし精神的には永遠に感じられました。

外部に拡散したコードは、社内の機密と重なっていたため、事態は単なる人事問題では済まされなくなりました。

私の行為はコンプライアンスと契約の両面で重大な疑義を生み、会社は即座に初動対応を取る必要に迫られました。

本章では、当時の記憶をもとに、弁護士との通話、上層部からの聴取、内部での責任論、そして最終的な企業判断と“救い”に至る過程を振り返ります。

初動:慌ただしい通話と法務の指示

責任者からの電話の直後、法務部から折り返しの連絡が入り、私の携帯は鳴り止みませんでした。

法務からは淡々とした口調で状況確認が行われ、私の説明を遮るように「公開された部分の中に顧客情報や契約対象のコードが含まれている可能性があり、刑事事件の可能性もある」と告げられました。

私はその言葉を聞いて、初めて目の前が白くなりました。法務は「まずはサイトの削除、証跡の保存、アクセスログの確保」を指示し、同時に外部弁護士への連絡を手配すると言いました。

頭の中は混乱し、動く手は震えていましたが、指示は淡々とこなすしかありませんでした。

弁護士との会話:刑事リスクの現実味

自宅待機を命じられた私は、奇妙なほど冷静でした。防衛本能が働いたのか、それ以上の苦しみがやってこない。

頭のどこかが麻痺しているようで、絶望を認識しながらも、心がそれを拒絶していました。

昼間は街をただ歩き回り、人の流れを見つめては現実感を失っていく。

けれど、夜になると、思い出すたびに額から冷や汗が滝のように流れ落ちました。

あのときの自分は、すでに人としての理性と社会人としての感覚のあいだで、壊れていたのかもしれません。

そんなある夜、弁護士から電話がかかってきました。

受話器越しの声は冷静で、まるで医師が末期の病を告げるような口調でした。

「あなたの行為は業務上横領、もしくは不正競争防止法に抵触する可能性があります。最悪の場合、刑事告発もあり得ます」

その一言で、全身が凍りました。

弁護士からは、法的初動として「すべての出力を即時停止すること」「撤回や説明の試みを行わないこと」など、具体的な行動制限が指示されました。

通話が終わったあと、私は机に突っ伏したまま動けませんでした。

「俺は何をしてしまったんだ」――その言葉が、何度も脳内で反響し続けました。

社内の尋問と、上層部の視線

公開から二週間ほど経った頃、社内で正式な調査が始まりました。私が直接呼び出されることはありませんでした。ホームページ上には、公開の経緯や目的、若手への思いをすべて記載していたため、隠すものなど何もなかったからです。

調査の焦点は「私の動機が本心なのか、それともアフィリエイト収益のためだったのか」という一点に絞られていました。

若手が外国人に顎で使われないように、現場で使用するスクリプトを公開し、カンニングしてでも時間を稼ぎ、その間にスキルを身につけて戦力外通知を避けてほしい――その思いだけで動いていました。

ただ今振り返ると、その行動には説明のつかない“使命感”のようなものがありました。誰かに頼まれたわけでも、見返りがあったわけでもない。

それでも、日本人が外国人に指示され、命令される現場をこのまま見過ごすことはできなかった。理屈ではなく、本能のような衝動に突き動かされていたのです。

論理ではなく、怒りにも似た感情。技術立国日本としての誇りが失われていく現実に、何かを残さなければならないという焦燥――それが私を動かしていました。

当時、アフィリエイトという仕組みすら知らず、ネットでお金を稼ぐ発想など一度も持っていませんでした。

ただ、あの時の私は「日本の技術者として、何かを守らなければならない」という思いに取り憑かれていたのです。

後に、発注側の企業役員も「彼の動機には一定の理解がある」と述べ、社長と役員が強く庇ってくれました。

それでも、社内の空気は重く、廊下ですれ違うたびに会話が止まりました。

誰も何も言わないのに、視線だけが突き刺さる。直接の尋問こそなかったものの、その沈黙こそが最も厳しい裁きでした。

内部対応:ログ削除と証跡の確保、そして混乱

法務とIT統制部門の指揮で、公開ページの削除、バックアップの確保、アクセスログのダウンロードと保存が始まりました。

技術的には可能な限り迅速な削除と封鎖が行われましたが、公開された情報は既に外部に広がりつつあり、完全な回収は不可能でした。

社内では情報が飛び交い、担当者同士の連絡は断片的で、現場は騒然としました。私はその混乱の中で、自らが引き起こした波が想像以上に大きいことを痛感しました。

社内裁定会議と、意外な行為者の擁護

会議では懲戒処分の可否が検討され、空気は重く沈んでいました。

現場の管理職たちは感情的で、責任の所在と損失の数字ばかりを口にしていました。

「なぜ止めなかった」「あれは完全に規約違反だ」――怒号にも似た言葉が飛び交う中、発注企業の役員が静かに口を開きました。

「彼の行為は確かに問題だ。だが、動機は理解できる。若手が育たない構造にこそ問題がある。

このままでは日本の技術は確実に空洞化する。誰かが声を上げなければならなかったんだろう」

その言葉に、会議室の空気が一瞬で変わりました。さっきまで私を非難していた管理職たちが、一斉に口を閉じたのです。沈黙の中で、誰もがその言葉の重さを理解していました。

私はその瞬間、はっきりと感じました――「本当に国家の未来を見ていたのは、現場ではなく上層だった」のだと。

下の層ほど目先の利益に縛られ、上の層ほど長期的な視点を持っていた。

発注企業の役員の一言で、社内の空気は一気に手のひらを返した。それは恐ろしいほど静かで、しかし決定的な変化でした。

人は権力ではなく、確信に動かされる――その現実を、私はあの会議で見たのです。

裁定:お咎めなし、だが残る罪悪感

最終的に会社は「外部への拡散はあったが、故意に企業機密を流出させた証拠は乏しく、かつ被害の実害が限定的である」と判断し、形式的な処分は回避されました。

正式な結論は「お咎めなし」という形でした。

しかし、私は救われたという実感を持てませんでした。周囲からはどこか距離を置かれ、私自身の胸には“生かされた罪悪感”だけが残りました。会社が私を公式に見逃したとしても、私の中の倫理と社会的責任の感覚は深く傷ついていました。

結果的に処分が回避されたのは事実ですが、それは私の内的な針の動きを止めるには至りませんでした。

救いの裏側にある不協和音

庇ってくれた管理職の存在は事実上の救いでしたが、それは同時に会社のリスク判断と人情との折衷の結果でした。

彼らが私を守ったのは現場の事情を理解していたからであり、その行為は組織にとっても合理的な判断だったのかもしれません。

しかし、私にはその“救い”が安堵ではなく負債に見えました。生かされたことで残ったのは、同僚たちとの微妙な距離感、そして自分に対する深い失望でした。

私はその後、以前と同じように振る舞うことができなくなり、心の中に常に影を抱えて職場に戻っていったのです。

後日譚:異端者としての視点

すべての騒動が収束したあと、私は会社を離れました。

正式な処分はなく、辞令上は「自己都合退職」となっていました。だが実際のところ、組織の中で私の居場所はもうありませんでした。

会議に出れば空気が張りつめ、廊下を歩けば視線が逸れる。誰もあからさまに非難はしませんでしたが、「あの件の人」として扱われ続けました。

仕事を与えられても、私が関わると現場がざわつく。そうした日々の積み重ねが、静かな圧力となって私を外へ押し出しました。

独立と、逆転した立場の中で

離任から一年後、私はフリーランスとして活動を始めました。すると、かつて迷惑をかけた発注元の企業――つまり被害を受けた側からスカウトの連絡が来たのです。

後で聞いた話ですが、私が抜けた直後、現場は混乱していたそうです。誰も本番環境の設定を怖がって手を出せず、作業は止まり、会議だけが繰り返されていたといいます。私が普段Vimで行っていた設定や修正の手順が、誰にも再現できなかったとのことでした。

当時の担当者は、「あのとき、あなたが抜けたことで、作業進捗が一気に止まっってしまった」と語っていました。それを聞いたとき、Vimの操作という一つの技術が、どれほど現場を支えていたのかを自分でも実感しました。まさに、「芸は身を助ける」という言葉を、そのまま現場で証明する形になったのです。

小さな積み重ねが、いつか自分を救う。もしあなたがこれからVimを学ぼうとしているなら、基礎から体系的に理解しておくことが、必ずあなたの力になります。

→ 【Vimの基礎知識】入門から応用までを体系化した学習ロードマップ

その後、私は採用する側の立場となり、面接で多くの若手エンジニアと向き合いました。彼らはまっすぐで礼儀正しく、ミスを恐れずに学ぼうとする模範生ばかりでした。しかし彼らの履歴書には、「安定」「効率」「成長」という言葉が並び、私はどこか違和感を覚えたのです。優秀でありながら、どこか“均一”で、情熱よりも整然さが勝っているように感じました。

かつて自分を突き動かしていた、あの理不尽な怒りや焦燥、使命感――

それらを宿した若手がほとんどいない現実に、静かな危機感を覚えたのを今でも覚えています。

模範生と異端者の狭間で

面接官として、数多くの候補者と向き合ってきました。彼らは皆、まっすぐで礼儀正しく、言葉遣いも丁寧で、まるで教科書のように整っていました。けれど、そのどれもが予定調和のようで、どこか覇気が感じられませんでした。

安全で、優等生で、波風を立てない人間ばかり――そう感じることが増えていったのです。

私は、履歴書に並ぶ「安定」「効率」「成長」という言葉を見るたびに思いました。本当に必要なのは、少し危うくても、自分の手で何かを壊してでも作ろうとする人間ではないのかと。

彼らのその表情の奥に、何かを壊してでも前に進もうとする熱が感じられなかった。

用意された答え、整った言葉。

だが、そこに“生きている音”がない。私は話を聞きながら、胸の奥に小さなざらつきを覚えました。

優秀であることと、闘う意思があることは、まったく別の話です。その事実を、面接のたびに思い知らされていました。

危うく犯罪者になりかけた私が言うのもなんですが

今振り返れば、あのとき私がしたことは明らかに間違いでした。 倫理の線を越え、理想を盾に暴走した。

それでも、あの一線を越えなければ見えなかった現実があります。 技術者という生き物は、どこまで行っても「誰かのため」に動きたい生き物です。

それが企業の利益であれ、若手の未来であれ、自分の信じた価値であれ。 理屈ではなく、衝動に突き動かされる。

だからこそ、私は今もあの日の行動を完全には否定できません。

「危うく犯罪者になりかけた私が言うのもなんですが」―― この国の技術者が再び誇りを持つためには、もう一度“狂気”が必要です。

合理性と正しさの狭間で、人が人としての意志を取り戻すこと。

それが、あの事件を経て、私がたどり着いた唯一の答えでした。

技術と倫理の狭間で

技術は人を救うことも、壊すこともできる。だからこそ、扱う側の人間がどれだけ誠実でいられるかが問われます。

しかし、あの時の“謎の使命感”がなければ、今この文章を書くこともなかった。

それがこの物語の最大の皮肉であり、同時に、私がまだエンジニアとして生きている理由でもあります。

今でこそ笑い話で済んでいますが、情報の取り扱いにはくれぐれも注意が必要だと痛感しました。

この文章を書いている今も、当時の記憶が鮮明によみがえり、手のひらにじっとりと汗がにじみます。

正直、思い出したくもない出来事を、無理に言葉にしてしまった気がしています。

けれど、あの瞬間を残しておかないと、同じ過ちを誰かが繰り返す――そんな予感がしたのです。