【Pythonの基礎知識】モジュールとパッケージで“仕組みを部品化”する

Pythonの開発が進むにつれ、コードが長く複雑になり「どこに何が書かれているのか分からない」という状態に陥りがちです。 そんな混乱を防ぐ鍵となるのが「モジュール」と「パッケージ」です。 これらは単なるファイル分割ではなく、仕組みを“部品化”して再利用性を高めるための仕組みです。 この記事では、Python公式ドキュメントの最新仕様に基づき、モジュールとパッケージの構造・運用の考え方を整理し、実務での効果的な活用法を解説します。 モジュールとしてコードを切り分ける プログラムを書き続けていくと、処理が増え ...

【Shellの基礎知識】設計から運用まで自動化の仕組みを解説|RHEL系Linux対応

実践編では、基礎構文の理解を前提に、実際の業務を効率化するシェルスクリプトをテーマ別に解説します。 単なるコマンド習得ではなく、「どのような設計思想でスクリプトを組むか」「どこまで自動化できるか」に焦点を当てています。 サーバー構築・運用・保守を通じて“生きたShell”の使い方を体得できます。 基本共通|スクリプト設計の基礎構造を固める 実践的なシェルスクリプトを組むうえで鍵となるのは、「再利用性」と「保守性」を両立させる設計です。 本セクションでは、ログ出力やテンプレート化、共通関数など、現場で活用さ ...

【Javaの基礎知識(実践編)】現場で使えるWeb・DB・GUI開発の実践構築

Javaを“動かして学ぶ”段階に進みましょう。 ここでは、Webアプリ・データベース・GUIといった実践領域に踏み込み、開発の全体像を体感的に理解できる構成になっています。 Eclipse+Tomcatでの環境構築から始まり、Servlet・JSPによるWebアプリ開発、Docker上のMySQL構築、JDBCによるDB連携、コネクションプールの実装まで、実務で必要な要素を順に習得します。 さらに、JavaFXによるデスクトップアプリ開発や、Spring Bootを使った効率的なWebアプリ構築・デプロイ ...

【Pythonの基礎知識】引数と戻り値で“情報のやりとり”を自動化する

プログラムは、ただ命令を並べただけでは動きがぎこちないものです。 人と同じで「何を渡され、何を返すか」が決まっていないと、意思疎通ができません。 Pythonの関数も同じで、引数が“言葉”のように情報を渡し、戻り値が“返事”として結果を伝えます。 この仕組みを理解すると、コードがまるで会話のように動き始め、無駄のない自動化が見えてきます。 引数で“何を”処理に渡すか明確にする 関数を使う目的は「同じ処理を何度も書かないため」ですが、引数を使いこなせていないと結局同じようなコードを量産することになります。 ...

【Pythonの基礎知識】関数で処理を再利用する|“人間の手順”を仕組みに変える

プログラミングを進める中で「同じ処理を何度も書いてしまっている」「手作業的な手順が多く、コードが散らかってきた」と感じたことはありませんか。 そんなときに活躍するのが、Pythonにおける“関数”という仕組みです。 関数を活用することで、人が手で行っていた一連の手順を、名前を付けて呼び出せる再利用可能な部品に変えることができます。 公式ドキュメントでも「関数は特定のタスクを実行するための再利用可能なコードブロック」だと説明されています。 関数が必要になる動機から定義・呼び出しの基本、そして“人間の手順”を ...

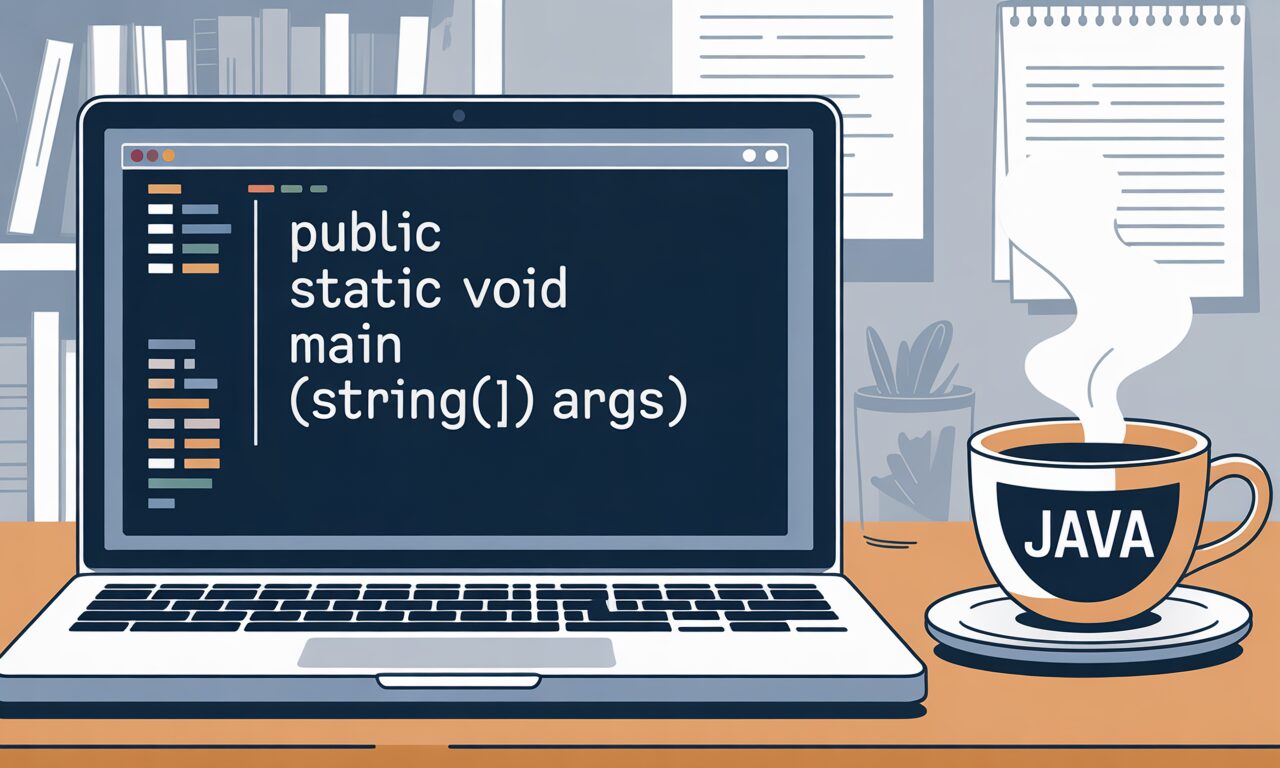

【Javaの基礎知識(基礎編)】文法・構文・実務の土台を完全理解

Javaの基礎知識(基礎編)では、プログラミング初心者が最初にぶつかる「文法の壁」を徹底的に解消します。 Javaは世界中で使われている代表的なオブジェクト指向言語であり、その設計思想を理解することが、すべての開発スキルの出発点となります。 本シリーズでは、JDKとEclipseの導入から始まり、変数・演算子・条件分岐・ループ・クラス・例外処理など、実務で避けて通れない基本構文を体系的に学べます。 単なる文法の暗記ではなく、「なぜそう書くのか」「エラーをどう防ぐのか」という根本原理に踏み込み、現場で即通用 ...

【Pythonの基礎知識】集合型で重複を排除し、無駄をなくす仕組みを作る

日々の作業でデータを扱っていると、「あれ、この値、前にもあったな」と感じる瞬間があります。 何度も同じ情報を処理して、無駄に時間が削られていく──そんな小さなストレスを減らしてくれるのがPythonの集合型(set)です。 重複を自動で取り除き、必要なものだけを残す。仕事もプログラムも、整理が進むほど心まで軽くなる仕組みです。 集合型(set)による重複排除の必要性 日々のデータ処理の中で、同じ情報が何度も混ざり込んでしまうことは少なくありません。 最初は気づかなくても、集計結果がズレたり、レポートが膨れ ...

【Shell-Tips】getoptsとusageを実装してみる。

シェルには、コマンドのオプシヨンを解析したリチェックしたりするための、getoptsというコマンドが用意されています。 レビュー時にいつも思うのは、この「getOpts」を使用するエンジニアが少ないこと・・ 「getOpts」コマンドは、シェルに対して「-」と"アルファベット1文字"でオプションを指定された場合、それを解析するコマンドです。オプションによって挙動を変えたい時にcase文と共に用います。 実際には習うより慣れろが正しいため、下記にサンプルを実装します。 「getOpts」コマンド 「getO ...

【Shell-Tips】多重起動の禁止処理を実装しよう。

特定用途のスクリプト実装後、クーロンにより毎日決まった時間に処理が実行されることを期待していたが「いつの間にかプロセスが落ちていた・・」 しかも「何時?プロセスが落ちたのか分からない」など、異常に気づいたころには「実は数ヶ月前から処理が止まっていた。」などはよくある話です。 大抵の場合、原因は多重起動処理の禁止ロジックを実装していないがために起こる悲劇です。 この問題を回避するべく「多重起動処理」を禁止にする仕組みを実装します。 多重起動禁止処理の作成 定期的に実行するスクリプトが何らかの原因により、正常 ...

【Pythonの基礎知識】辞書型でデータを“意味”で管理する

プログラムの中で扱うデータは、単なる数値や文字列の集まりではなく「何を表しているのか」という“意味”を伴ってこそ生きてきます。 書型(dict)は、その「意味」をキーとして明示できるPythonの強力なデータ構造です。 リストやタプルのように順番に依存せず、項目同士の関係を名前で管理できるため、可読性や保守性が格段に向上します。 この記事では、辞書型を使ってデータを“意味”で整理する方法と、その実用的な活用ポイントを解説します。 辞書型の背景と選択理由 プログラムの中で情報を扱うとき、リストやタプルでは「 ...

【Shellの基礎知識】構文体系を理解して実務に使える基礎力を身につける

Shellスクリプトは、Linux環境における自動化・効率化の中心にある技術です。 Shellスクリプトの基礎を体系的に学ぶための第一歩として、この記事では構文や変数、条件分岐、ループなど、実務で必要となる要素を順を追って整理します。 単なる文法解説ではなく、「なぜその書き方をするのか」「どんな場面で使うのか」という理解に重点を置き、初学者がスムーズに次の段階へ進めるよう構成しています。 各テーマは独立して学べるため、苦手な分野だけを重点的に復習することも可能です。Shellを使いこなすための基礎体力を養 ...

【Pythonの基礎知識】リストで情報を整理し、仕組みに流れを持たせる

Pythonで情報を扱う際、まず重要になるのが「データをどう整理するか」です。 バラバラの変数を使うだけでは、処理の流れが見えにくく、複雑な構造を管理できません。 そこで登場するのが「リスト型」です。 複数の要素を順序づけてまとめ、流れをもった仕組みとして扱えるのが最大の特徴です。 本記事では、リストの基本構造と操作方法を押さえたうえで、実際にタスクを流れとして整理する実例を交えながら、プログラム全体の見通しを良くする思考法を解説します。 リスト型による情報整理の課題 Pythonを学び始めた頃は、変数に ...

【Pythonの基礎知識】コレクション型の正しい選び方(list, tuple, dict, set)

Pythonを使っていると、listもtupleもdictもsetも「どれも同じように使えそう」に見える瞬間があります。 でも、実際にプロジェクトで扱うと、型選びの違いが後々の保守性やバグ発生率に大きく影響します。 この記事では、コレクション型を「なんとなく」ではなく「意図を持って」選べるようになることを目的に、4つの型の特徴と選び方を整理します。 現場で使える“判断の勘所”を一緒に掴んでいきましょう。 list型を使いたくなるけれど誤る場面 Pythonの開発を始めたばかりの頃、多くの人がまずlist型 ...

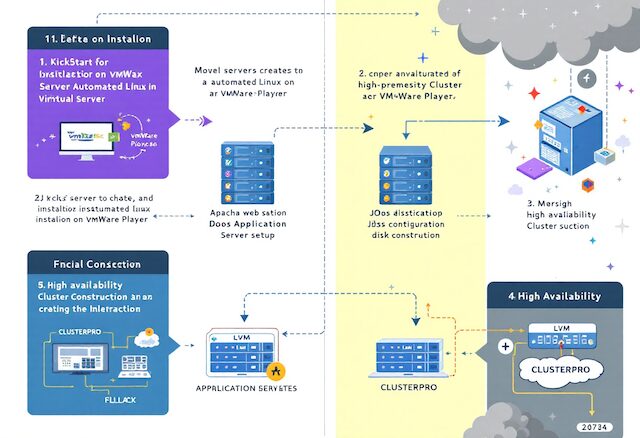

【仮想サーバー構築】自宅やオフィスで使える!オンプレ仮想サーバー構築ガイド

オンプレ環境で仮想サーバーを構築する目的は、外部クラウドに依存せず、自分の手で完全に制御できる開発・検証環境を確立することにあります。 特に企業ネットワークや自宅サーバー環境では、インターネットに接続せずに安全にシステム検証を行える点が大きな利点です。 本稿では、VmWare Player上でLinuxを自動インストールするKickStart設定から始まり、ApacheによるWebサーバー構築、JBossによるアプリケーションサーバー設定、LVMによるディスク構成、そしてCLUSTERPROを用いた高可用 ...

【Pythonの基礎知識】while文で“継続する”仕組みを作る

「繰り返す」という行為は、人間の思考や習慣の中でもっとも自然な動作です。 Pythonでその“継続”を担うのがwhile文です。条件が真である限り、処理を続ける──ただそれだけの仕組みが、実はプログラムに「粘り強さ」や「持続的な判断」を与えます。 本記事では、while文がどのように動作し、どんな場面で使うべきかを、実体験を交えながら理解していきます。 while文の“継続”が必要となる場面 プログラムは、一度だけ動かすためのものではありません。 多くの処理は、一定の条件が続くあいだ動作し続けることを前提 ...

Linuxトラブル対応に即効!現場で使えるワンライナー大全【完全版】

サーバー障害対応に追われて残業が増える──そんな状況を根本から断ち切るために作ったのが、この「Linux即応ワンライナー集」です。 原因特定に時間をかけず、1行で状況を把握・解決できれば、復旧スピードが飛躍的に上がります。 無駄な工数を減らし、生産性を最大化し、定時で帰れる環境を取り戻すための実践ツールです。 カテゴリ 目的/トラブル内容 代表コマンド(ワンライナー) 説明 トラブル即応 CPU高騰 ps -eo pid,cmd,%cpu --sort=-%cpu | head 詳細 メモリ圧迫 free ...

【Pythonの基礎知識】for文で“人の手”を離す仕組みを作る

日々の業務や学習の中で、同じ作業を何度も繰り返していると、「これ、もう人間がやらなくてもいいのでは?」と感じる瞬間があります。 for文は、まさにその“人の手”を離す第一歩です。 リストや数列、ファイルの行など、同じ処理を自動で繰り返す仕組みを作ることで、単調な作業を確実に、そして効率的にこなすことができます。 本記事では、for文の基本構造から、実務での活用例、そして「人が考える部分」と「機械に任せる部分」の線引きを通じて、プログラム思考の本質を掴みます。 for文の必要性と“手作業”からの離脱 日常の ...

【ネットワークの基礎知識】ゼロから学ぶ|仕組み・構造・通信の基本を完全理解

ITの仕組みを理解する上で、ネットワークは避けて通れない中核領域です。 このカテゴリでは、通信の仕組みを支える基本概念から、IP・DNS・ルーティング・VLANなどの主要技術まで、学習の流れを体系的に整理しています。 個々の記事では、実務にも直結する内容をステップごとに扱い、ネットワークの「構造」「通信」「管理」を段階的に理解できるよう構成しています。 基礎を押さえたい方も、ITインフラを俯瞰したい方も、このインデックスを起点に必要なテーマへ進めます。 基本的な概念とネットワークの重要性 ネットワーク技術 ...

【IT入門・基礎講座】初心者からエンジニアを目指す完全ロードマップ

ITの世界は専門用語や知識が多く、初めて学ぶ方にとっては複雑に感じやすい分野です。 しかし、順序立てて学べば、誰でもエンジニアへの第一歩を踏み出せます。 本講座では、ITの仕組みやPC操作、プログラミング、システム開発に必要な知識、そしてIT業界の働き方までを段階的に整理しました。 STEPごとに学ぶことで理解が深まり、効率よくスキルを積み重ねられる構成になっています。 これからエンジニアを目指したい方やITの基礎を固めたい方にとって、学習の道しるべとなる内容です。 IT入門・基礎講座の全体像 IT入門・ ...

【Pythonの基礎知識】条件分岐で“判断を任せる”仕組みを作る

プログラミングで「もし〇〇ならば…」という判断ができるようになることは、コードをただ順番に実行するだけでなく、“選択させる”設計に変える第一歩です。 今回の記事では、Pythonにおける条件分岐を「判断を任せる仕組み」として捉え、実務で私が直面した失敗体験を交えながら、その目的・構文・設計視点を段階的に掘り下げます。 公式ドキュメントで示される if-elif-else の構文と実践的な考え方を理解し、単なる“分岐”ではなく“判断を任せる”設計を手に入れましょう。 条件分岐の目的と「判断を任せる」仕組み ...