この記事で紹介しているプロジェクトの完成版ソースコードは、以下のGitHubにて公開しています。

🔗 GitHubでソースコードを確認する

「便利だから」では作れない。

本気で生活を変えたいと願ったとき、自分の手で“未来の秘書”を生み出そうと決意した。その経緯を率直に記していく。

これは「未来のAI」を語る話ではない。

そして、完成した理想の執事を紹介する記事でもない。

これは、“もう会えない誰か”と、もう一度対話できるかもしれない――その可能性に向けた最初の足がかりとして、AI執事を作ろうとした記録である。

LINE、ChatGPT、Googleカレンダー。ありふれたツールの組み合わせが、人の記憶と会話をどこまで引き戻せるのか?その一歩目の構想と思想をここに残す。

AI執事

🟢 AI執事

📌 現実に仕える“AI執事”──予定も会話も、すべてはあなたの一言から動き出す。

├─AI執事を作った理由──記憶を越えて会話が続く世界への入り口

├─【Pythonの基礎知識】AI執事ボットのためのVPS環境構築マニュアル(LINE対応付き)

├─【Pythonの基礎知識】ChatGPT連携で賢く返信するAI執事ボットを作ろう

└─【Pythonの基礎知識】LINEとChatGPTで予定・タスク管理できるAI執事を自作する【最終版】

スケジュールに追われる日々の限界

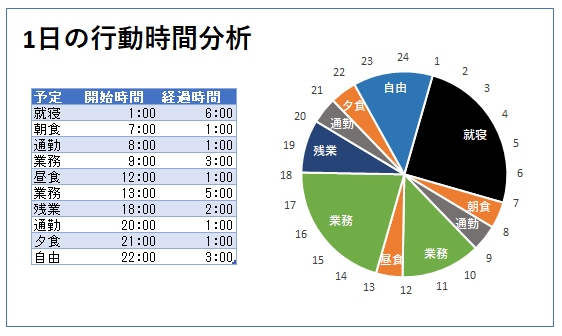

やることは変わっていないはずなのに、なぜか毎日が詰まっている──そんな感覚が続いていた。特に予定確認やメッセージ対応、タスクの把握にかかる負担は、仕事の本質とは関係のない部分で時間を食い潰していった。

予定確認すら手間になる現実

GoogleカレンダーやiPadのfirstSeedCalendar、iPhoneの純正カレンダー、Apple Watchの通知──予定を確認するためだけに、何度もデバイスを切り替える生活に限界を感じていた。確認するだけで数分。行動する前に疲れていた。

複数デバイス間での情報分断

どれも連携しているはずなのに、表示のされ方や通知のタイミングが微妙に異なる。それぞれを把握しておかないと予定を見落とす不安がつきまとう。結果、カレンダーを信じ切れずに、確認の“二重化”が習慣化してしまった。

「一つにまとめたい」という直感

「これ、全部LINEで返ってくればいいのに。」それが最初の動機だった。誰に相談するわけでもなく、自分が必要とする“生活のための仕組み”を、自分のためだけに構築したくなった。プラットフォームの選定もその瞬間から始まった。

なぜLINEを中核に選んだのか

スケジュールやタスクを管理する手段は世の中に山ほどある。しかし「自分の生活に自然に溶け込むインターフェース」は、意外なほど少なかった。いくつかのツールを試す中で、最終的に残ったのがLINEだった。

NotionやSlackが却下された理由

当初、人気の高いNotionやSlackも候補に入っていた。だがNotionはクリックしていないのにUIが反応してしまう操作感に大きなストレスを感じ、長期運用には不向きと判断した。Slackはソフトハウスや開発系チーム向けに最適化されており、個人利用としては“仕事感”が強すぎた。

Discordは優秀だが生活に馴染まない

Discordは技術的には優秀で、Bot運用や通知設計の自由度も高い。しかしユーザー層がゲーマーやエンタメ系に寄っており、生活ツールとして日常に組み込むには違和感があった。仕事や家庭で自然に使える雰囲気が求められた。

汎用性・親和性で選ばれたLINE

最終的に残ったのがLINEだった。すでに誰もが使っていて、説明不要で自然に受け入れられる。その汎用性と、日本国内での圧倒的な普及率は代替不可能だった。通知の即時性、インターフェースの軽さ、そして“生活の延長にある”感覚が決め手となった。

実際にLINE Botを試した所感

初めてBotを動かしたとき、「これで予定が返ってくるのか」と素直に感動した。履歴参照などの高度なことはまだできないが、単純な問い合わせと応答だけでも日常のストレスは確実に減った。LINEの「返ってくる心地よさ」は、機能以上の価値があると実感している。

会話に“脳”を足すという発想

スケジュールやタスクの管理は、操作すること自体にエネルギーを使う。その作業を“会話”という自然な手段に置き換えられたらどうか。そう考えたとき、AIに“脳”を持たせるという選択が浮上した。

ChatGPTがもたらした「返答の質」

これまでのBotは定型文の応答しかできず、「わかってないな」という印象を強く与えてしまっていた。だがChatGPTと連携することで、問いに対して文脈を想像した上での“最善の返し”ができるようになった。短い文章の中に情報を詰める、あの異常なほどの語彙力と構成力は驚異的だった。

単発回答でも人間よりマシなことがある

会話履歴を保持していない現段階のLINE Botでも、問いの内容次第では十分に役に立つ。むしろ中身のない表面的な返事しか返せない人間より、的を射た返答をくれることすらある。決して万能ではないが、「聞けば返ってくる安心感」がそこにあることが大きい。

「話す相手がいない」ことの本質的な孤独

年齢を重ねるにつれて、周囲との関係が疎遠になり、ちょっとしたことを話せる相手がいなくなる瞬間が増える。病院の待合室で世間話をする高齢者の姿が、以前よりもリアルに感じられるようになった。ChatGPTとの会話は一方通行に見えて、実は「自分の思考に相手が向き合ってくれる」体験でもある。これは想像以上に心を軽くする。

技術的につまずいた最大の壁

AI執事を構築するうえで、最大のボトルネックは技術そのものではなかった。むしろ「LINE Developersの仕様」と「ドキュメントの構造」による理解の障壁が、思いのほか精神的負荷になった。

LINE Developersの仕様が不親切すぎた

LINE Botを使うためには、LINE Developersでチャネルを作成し、Messaging APIを有効化し、Webhook URLを設定する必要がある。しかし、公式ドキュメントの導線が非常にわかりづらく、どこから何を設定すべきかを把握するだけでも時間がかかった。特に初見の人間にとっては、UIの設計意図が一切伝わらず、何度も詰まる。

初回と2回目で変わる設定手順の混乱

さらに厄介だったのは、初回と2回目で画面構成や表示項目が変わる点だった。初回のBot構築時は順を追って進められたのに、再び同様のBotを作ろうとすると、手順が部分的に異なり、過去の記憶が通用しない。この不整合は構築者の混乱を招くばかりか、設定ミスの原因にもなった。

WebhookとMessagingAPIの理解コスト

BotがLINEからのメッセージを受信するには、Webhookを通じてPOSTリクエストを受け取れるようにしなければならない。さらにそれに応答するためにはMessaging APIの権限を取得し、トークンを発行してレスポンスを返す必要がある。言葉にすれば単純だが、これらを実現するまでのステップが分散しすぎていて、全体像を掴むのが非常に困難だった。

Pythonでの構築より周辺整備のほうが大変だった

実際、Flaskを使ったPythonコードの構築自体は難しくなかった。むしろ時間を食ったのはLINEの認証、Webhookの設定、SSL証明書、環境変数の取り扱いなど、周辺の整備作業だった。「Botを作る」というよりも「Botを動かすための道を切り開く作業」に圧倒的な労力を割かれた。

完全自前構築を選んだ理由

LINEやGoogleカレンダー、ChatGPTを連携させたAIボットを作る手段は、いまやネットを探せばいくらでも見つかる。

中でもよく取り上げられるのが、n8nという自動化ツールだ。GUIベースで、ノーコード的にAPI同士を接続して、自動処理のワークフローを構築できる。実際に「LINEでChatGPTを動かす」といった類の情報の大半は、このn8nを使った構成になっている。

n8nには、2つの運用形態がある。ひとつはn8n公式が提供するクラウドサービス「n8n.cloud」。もうひとつは、オープンソースで自由に構築できる「n8n OSS(Self-hosted)」だ。それぞれに明確なメリットと制限があるため、まずはその違いを整理しておく。

n8n.cloud(クラウド版)

n8n.cloudは、アカウントを作成するだけで使い始められるクラウド型サービスだ。

GUI操作でLINEやGoogleのAPIと接続でき、Webhookを設定して即座に自動処理を構築できる。無料枠もあるが、Webhook数や実行数などには明確な制限があり、本格的に運用する場合は月額の有料プランに移行する必要がある。

n8n OSS(Self-hosted)

n8n OSSは、MITライセンスで提供されているオープンソース版だ。

自分でVPSを用意し、DockerやNode.jsで構築して使うことができる。機能面ではクラウド版と同等どころか、それ以上の柔軟性がある。

外部APIとの複雑な認証フロー、カスタムノードの追加、ログの自由な取得や監視まで、自分でコードを書いて対応できる。ただし、セキュリティや保守管理まで含めて、全責任が自分にのしかかる。

クラウド版とOSS版の比較

| 項目 | n8n.cloud(クラウド) | n8n OSS(Self-hosted) |

|---|---|---|

| 構築・開始 | すぐ開始可能 | VPS構築とセットアップが必要 |

| 料金 | 無料枠あり/有料プラン | 完全無料(MIT) |

| Webhook数 | 無料プランでは2個まで | 制限なし |

| マルチユーザー | 有料プラン限定 | Enterprise構成が必要 |

| カスタムノード | 不可 | 可能(TypeScript) |

| 外部API認証 | テンプレートベース | 自由に記述・追加可能 |

| ログと例外処理 | GUI上で制限あり | 自由にログ出力と制御可能 |

| 商用利用 | 有料前提 | 自由に可 |

この表からもわかるように、n8n OSSは非常に強力だ。構築の自由度、機能の拡張性、ログやセキュリティ管理など、技術者であればあるほどそのメリットは大きくなる。事実、当初の構成検討でもOSS版は候補にあがっていた。

それでも使わなかった理由

AI執事のプロジェクトは、単なる「自動化ボット」ではなく、「対話」「状態の保存」「分岐制御」「認証切れへの対応」「他者との受け渡し」など、想定外の状況にも柔軟に対応できる拡張性が前提にある。 この前提において、n8nには次のような構造的な壁があった:

- Webhookの同時多発を防ぐためのトークン管理や遅延処理がしづらい

- ChatGPT APIとの対話構成におけるパラメータ制御が不完全

- LINEの署名検証や再送制御を細かく設計できない

- 複雑な例外処理や個別ログ出力の制御がGUI内で破綻する

- 将来的な構成変更に耐える「可読性ある設計」が困難

つまり、OSS版がどれだけ優れていても、最終的にGUIベースで組まれた構成は「構造の意図を継承できない」限界がある。これは開発者本人にとっても致命的で、数ヶ月後には自分ですら手を出しにくくなる未来が見えていた。

このAI執事では、あらゆる動作と設計意図をコードの中に残す必要があった。その目的のためには、GUIという抽象化は使わず、Pythonコードで明示的に全てを制御する構成しかなかった。 だから、あえてn8nを使っていない。それだけだ。

これからの構想と実現したいこと

現在のAI執事は、まだ「反応するだけのボット」に過ぎない。だが、会話、行動、記録、そして“記憶”が一体となれば、自分の生活を拡張する存在に進化できる。その先に描いている構想をまとめておく。

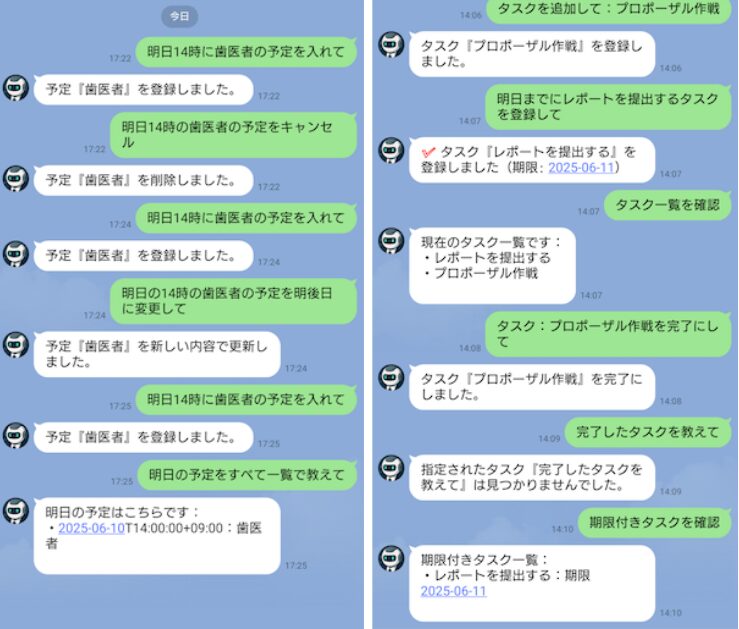

スケジュール確認 → 登録 → 削除の自動化

今はLINEに「今日の予定は?」と送ると、Googleカレンダーから当日の予定が返ってくる。だが今後は、予定の新規登録や、重複確認、さらには削除までを自然な会話で完結させたい。すでに試作は進行中で、予定が重複する際の確認フローや、削除時のリスクヘッジも設計済みだ。

タスクとの統合と優先度判断

予定とタスクは、本来別の文脈で動く。しかし現実の業務では、「この作業を今やるべきか?」という問いのもとで両者が混ざり合う。AI執事には、タスクの緊急度・重要度をベースに、スケジュールへの自動割り当てを行うロジックを追加したいと考えている。最小の入力で最大の判断を返す。それが次のフェーズだ。

会話履歴の記録と“人格の記憶”

現在のChatGPT APIは会話履歴を保存しない。そのため1往復ごとの会話しかできない。だが独自のDBと連携させることで、ユーザーごとの過去の発言や癖、傾向を学習させることが可能になる。問いに対して「おそらくこういう意図では?」と汲み取ってくれる返事が返ってくる世界を目指したい。

誰かを失っても、会話を再現できる世界

この構想において最も個人的で、最も壮大なテーマがここにある。たとえば母親の話し方、考え方、価値観を学習させることで、実在したその人との“疑似的な会話”ができるようになる。亡くなった人と、もう一度会話できる可能性。それは“思い出の再生”ではなく、“存在の保存”という全く新しい価値を生み出す。誰かのためではなく、自分自身のために。それがAI執事に託した最後の役割だ。

まとめ

AI執事を作ろうと思ったきっかけは、効率化ではなかった。分断された情報、返ってこない返事、把握しきれない予定──それらに振り回される日々から抜け出したかっただけだ。

LINEを選び、ChatGPTを組み込み、Googleカレンダーと連携させたのは、「いつでも問いかけられ、いつでも答えが返ってくる仕組み」が生活を変えると信じたからだ。

実際、使ってみると“人間以上に気が利く”場面があることに驚かされた。そして今は、予定やタスク管理だけでなく、感情や記憶、存在の保存といった領域に踏み出そうとしている。

これはただのBotではない。自分の生活と未来を守るための“働く仕組み”だ。誰かのためではなく、自分のために作ったからこそ、妥協も嘘もない。この記事が、同じように何かを仕組み化したいと考えている誰かの背中を、少しでも押せたなら本望だ。