プログラミングで「もし〇〇ならば…」という判断ができるようになることは、コードをただ順番に実行するだけでなく、“選択させる”設計に変える第一歩です。

今回の記事では、Pythonにおける条件分岐を「判断を任せる仕組み」として捉え、実務で私が直面した失敗体験を交えながら、その目的・構文・設計視点を段階的に掘り下げます。

公式ドキュメントで示される if-elif-else の構文と実践的な考え方を理解し、単なる“分岐”ではなく“判断を任せる”設計を手に入れましょう。

Pythonの基礎知識(基礎編)

🟣 Pythonの基礎知識(基礎編)

📌基本文法から実用テクニックまで、Pythonの土台を固めるステップアップ講座

└─ 【Pythonの基礎知識(基礎編)】仕組みから学ぶ思考と自動化のプログラミング講座

├─ STEP 0:Pythonを動かす“仕組み”を理解する

| ├─【Pythonの基礎知識】Pythonを動かす環境とは何か? “自分専用の環境”を作る

| ├─【Pythonの基礎知識】Hello Worldの裏側にある実行の仕組み

| └─【Pythonの基礎知識】Pythonのファイル構造と実行パスを理解する

|

├─STEP 1:Pythonで“考える仕組み”を作る(思考編)

| ├─【Pythonの基礎知識】データ型で世界を定義する|数・文字・真偽の正体

| ├─【Pythonの基礎知識】変数と値の動きを通して仕組みを理解しよう

| ├─【Pythonの基礎知識】条件分岐で“判断を任せる”仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】for文で“人の手”を離す仕組みを作る

| └─【Pythonの基礎知識】while文で“継続する仕組み”を作る

|

├─STEP 2:Pythonで“情報を扱う仕組み”を作る(構造編)

| ├─【Pythonの基礎知識】コレクション型の正しい選び方(list, tuple, dict, set)

| ├─【Pythonの基礎知識】リストで情報を整理し、仕組みに流れを持たせる

| ├─【Pythonの基礎知識】辞書型でデータを“意味”で管理する

| └─【Pythonの基礎知識】集合型で重複を排除し、無駄をなくす仕組みを作る

|

├─STEP 3:Pythonで“動きを再利用する仕組み”を作る(関数・モジュール編)

| ├─【Pythonの基礎知識】関数で処理を再利用する|“人間の手順”を仕組みに変える

| ├─【Pythonの基礎知識】引数と戻り値で“情報のやりとり”を自動化する

| ├─【Pythonの基礎知識】モジュールとパッケージで“仕組みを部品化”する

| └─【Pythonの基礎知識】importの裏側を理解し、コードを分離する設計思考

|

├─STEP 4:Pythonで“データを扱う仕組み”を作る(入出力・永続化編)

| ├─【Pythonの基礎知識】ファイル操作でデータを読み書きする仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】CSVを自在に扱う仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】JSONで構造化データを操る

| └─【Pythonの基礎知識】例外処理で“壊れない仕組み”を設計する

|

└─STEP 5:Pythonで“自動化する仕組み”を作る(応用実践編)

├─【Pythonの基礎知識】スクリプトを自動実行させる仕組みを作る

├─【Pythonの基礎知識】日次タスクを自動化して人の時間を解放する

├─【Pythonの基礎知識】外部APIを活用して作業を外部化する

└─【Pythonの基礎知識】ログを記録して仕組みの信頼性を高める

条件分岐の目的と「判断を任せる」仕組み

プログラムが人の代わりに動くためには、「状況に応じて判断する力」を持たせる必要があります。

条件分岐はまさにその仕組みを実現する中核です。

単に「if文を覚える」だけではなく、プログラムが自律的に選択できるように設計することで、業務の自動化やエラー回避の精度が格段に上がります。

本当に“任せる”ことなんてできるの?

人が都度確認しなくても、プログラムが「どの処理を選ぶか」を自ら判断できるようにする。

それが条件分岐の真の目的です。

なぜ条件分岐が必要か

日常生活でも、「雨が降ったら傘を持っていく」というように、私たちは無意識に条件分岐をしています。

プログラムの世界でも同じように、与えられた状況に応じて処理を変えることが求められます。

もし条件分岐がなければ、すべてのパターンを人間が判断しなければならず、処理が複雑化してしまいます。

たとえば、気温によって服装を変える単純なプログラムを考えてみます。

temperature = 25

if temperature > 20:

print("半袖で出かけよう")

else:

print("上着を着て出かけよう")

【出力例:】

半袖で出かけよう

このように、条件を一つ加えるだけで「自分で考えるような動き」を作り出すことができます。

これが「判断を任せる」第一歩です。

実体験ケース:私が条件分岐でハマった話

私が新人エンジニアだった頃、ログ解析スクリプトでエラーが連続して発生する問題に直面しました。

原因は単純で、条件分岐を「文字列比較」に頼っていたため、想定外のデータ形式に対応できなかったのです。

なんでそんなに失敗するの?

実際の失敗例はこうでした。

status = "200"

if status == 200:

print("成功")

else:

print("失敗")

【出力例:】

失敗

文字列と数値を比較しているため、条件が成立せず「失敗」と誤判定されてしまいました。

この経験を通して、「プログラムに判断を任せるには、条件設計を正確に定義しなければならない」という基本を痛感しました。

つまり条件分岐は、ただ動くコードではなく、プログラムに“考える力”を持たせるための設計要素なのです。

Pythonにおける if/elif/else の基本構文

条件分岐の本質は「プログラムが自分で判断できるようにする」ことです。

その仕組みを支えているのが、if/elif/else 構文です。

Pythonでは人間が自然に考える「もし〜なら」「それ以外なら」という思考を、そのままコードとして表現できます。

公式ドキュメントにも明記されているように、この構文はすべての条件分岐の基礎となります。

どうしてそんなに重要なの?

構文の公式仕様と動作原理 (公式ドキュメント参照)

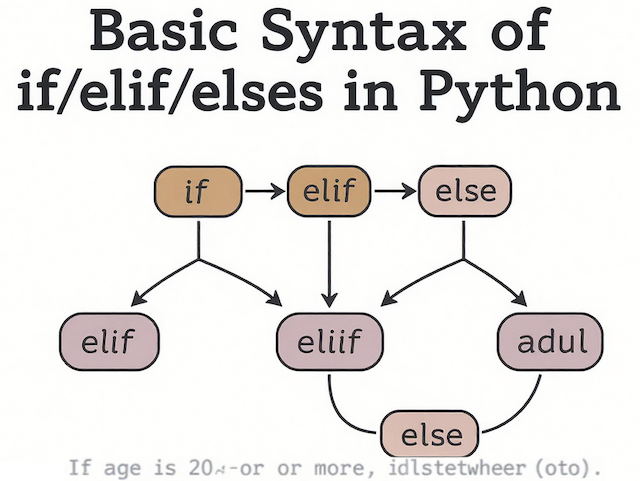

Pythonの if 構文は、条件式が True のときに特定の処理を実行し、False のときには次の条件や else に処理を移します。

elif は “else if” の略で、複数条件を順番に評価する仕組みを作ることができます。

構文の基本形は次の通りです。

if 条件式:

処理A

elif 条件式:

処理B

else:

処理C

たとえば、年齢によって表示メッセージを変えるコードを考えましょう。

age = 17

if age >= 20:

print("成人です")

elif age >= 13:

print("ティーンエイジャーです")

else:

print("子どもです")

【出力例:】

ティーンエイジャーです

このように、上から順に条件を評価し、最初に True になった部分の処理を実行します。

if文が「最初の扉」、elif が「次の候補」、そして else が「最後の逃げ道」です。

また、条件式では数値・文字列・真偽値(True/False)など、あらゆる型を評価できます。

Pythonの柔軟な仕様により、特定の値が空(None, 空文字, 空リストなど)であるかどうかも、条件分岐の中で自然に表現できます。

次の表は、Pythonでよく使われる真偽評価の代表例です。

| 値 | 評価結果 | 説明 |

|---|---|---|

| 0, 0.0 | False | 数値のゼロはFalseと判断される |

| ""(空文字) | False | 中身のない文字列はFalse |

| [], {} | False | 空のリストや辞書もFalse |

| None | False | 値が存在しない場合もFalse |

| その他の値 | True | それ以外の値はTrue |

この真偽評価を理解しておくと、条件分岐の精度が格段に上がります。

たとえば「値が設定されているか」「空でないか」といった判定も簡潔に書けるようになります。

この理解を土台にすれば、次のステップで学ぶ for 文や while 文などの「動きを制御する構文」も、より深く理解できるようになります。

実践的に使う条件分岐:典型的なパターンと落とし穴

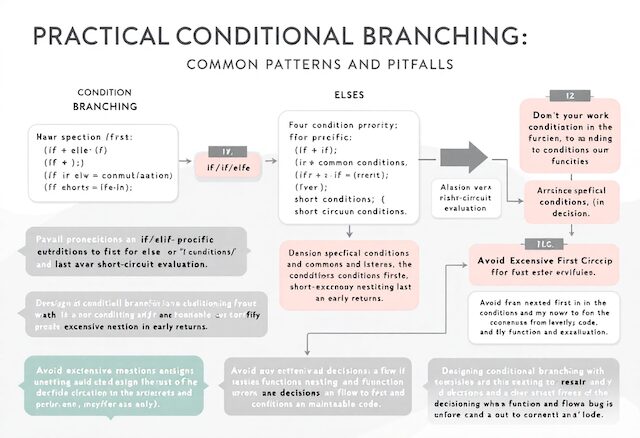

if文を理解しても、実際の現場ではそれだけでは不十分です。

条件が増えるにつれて、思わぬミスや可読性の低下が発生します。

複数条件の扱い方や「短絡評価(ショートサーキット)」を理解することで、無駄のない安全なコードを組むことができます。

ここでは、実務でよく使われるパターンと落とし穴を整理します。

どう整理すればいいの?

Pythonは上から順に評価していくので、意図的に条件の優先度を設計する必要があります。

複数条件・入れ子・短絡評価の活用

複数の条件を組み合わせる場合、Pythonでは「and」「or」を使って論理的な判断をまとめられます。

これにより、条件分岐をスマートに整理できます。

score = 85

attendance = 0.9

if score >= 80 and attendance >= 0.8:

print("合格です")

else:

print("条件を満たしていません")

【出力例:】

合格です

このように「and」を使えば、両方の条件を満たした場合にのみ処理を実行します。

逆に「or」を使えば、どちらかがTrueなら実行されます。

次に、ネスト(入れ子)構造の例を見てみましょう。

user_type = "admin"

login = True

if login:

if user_type == "admin":

print("管理者メニューを表示します")

else:

print("一般メニューを表示します")

else:

print("ログインしてください")

【出力例:】

管理者メニューを表示します

ネスト構造は柔軟ですが、深くなりすぎると読みづらくなります。

その場合は「早期リターン」や「関数化」で整理するのが実務的です。

Pythonでは「短絡評価(ショートサーキット)」も有効に使えます。

これは、条件式の途中で結果が確定した時点で残りを評価しないという仕組みです。

x = 0

y = 10

if x != 0 and (y / x) > 1:

print("計算成功")

この場合、最初の条件 x != 0 が False のため、 (y / x) は実行されず、ゼロ除算エラーを防げます。

無駄な計算やバグを避けるうえで非常に有効です。

実体験ケース:条件分岐の誤った使い方からの気づき

私が業務でAPIのレスポンスを処理するスクリプトを作成したとき、思い込みから条件分岐の順番を誤ったことがありました。

APIから返る値を複数パターンで判定していましたが、最初の条件が広すぎて後続の条件が一度も実行されなかったのです。

当時の失敗コードはこうでした。

status = "error_timeout"

if "error" in status:

print("エラー発生")

elif status == "error_timeout":

print("タイムアウトエラーです")

else:

print("成功")

【出力例:】

エラー発生

上の例では、最初の条件 "error" in status がTrueになるため、elif に進む前に処理が終了します。

結果として、タイムアウト専用の処理が一度も動かないままになっていました。

修正版では、条件の優先順位を明確にし、具体的な条件を先に評価するよう変更しました。

status = "error_timeout"

if status == "error_timeout":

print("タイムアウトエラーです")

elif "error" in status:

print("その他のエラー")

else:

print("成功")

【出力例:】

タイムアウトエラーです

この経験から学んだのは、「条件分岐は順番が命」ということです。

正しく設計すれば、エラーを減らし、プログラムの信頼性が飛躍的に上がります。

条件分岐は単なるif文ではなく、思考の順序そのものをプログラムに伝える設計行為なのです。

条件分岐を設計視点で捉える:判断ロジックの整理と保守性

条件分岐を“書けるようになる”だけでは、実務ではすぐに限界を感じます。

重要なのは「判断をどう整理し、どう任せるか」という設計の発想です。

条件が増えるほどコードは複雑になり、後から見直すほど理解しづらくなります。

ここで必要なのは、条件分岐を「設計構造」として捉え直すことです。

設計とか言うと難しそうなんだけど…

「判断を任せる」=ロジック分離・テスト容易性という発想

条件分岐は単なる制御構文ではなく、「判断ルールをどこに置くか」という設計の選択でもあります。

1つの関数やスクリプト内に条件を詰め込みすぎると、後から修正が難しくなります。

判断ロジックを関数に切り出すことで、可読性とテストのしやすさが一気に向上します。

次の例を見てください。

これは「購入金額によって送料を変える」シンプルな条件分岐ですが、設計の仕方で保守性が変わります。

amount = 1200

if amount >= 1000:

shipping = 0

else:

shipping = 300

print("送料:", shipping)

【出力例:】

送料: 0

このままでも動きますが、将来「地域別送料」や「キャンペーン適用」などの条件が増えた場合、コードが一気に複雑化します。

そこで、「判断」を別の関数に任せてみます。

def get_shipping_fee(amount):

if amount >= 1000:

return 0

else:

return 300

shipping = get_shipping_fee(1200)

print("送料:", shipping)

【出力例:】

送料: 0

判断を関数に分離することで、後から個別テストが可能になり、バグ修正や仕様変更に強い構造になります。

条件分岐を“設計の一部”として扱うことが、長く使えるコードを生む鍵です。

今後のステップ:次に学ぶべき for文・while文との連携

条件分岐は「判断」の構文ですが、それだけではまだ「動き」は作れません。

実際のプログラムでは、条件分岐はループ構文(for文・while文)と組み合わせて使うことで真価を発揮します。

たとえば、ログ解析やファイル処理など、繰り返しの中で状況に応じて分岐させる処理は非常に多いです。

次の例を見てください。

logs = ["INFO", "WARNING", "ERROR", "INFO"]

for log in logs:

if log == "ERROR":

print("重大なエラーを検出しました")

else:

print("正常ログ:", log)

【出力例:】

正常ログ: INFO

正常ログ: WARNING

重大なエラーを検出しました

正常ログ: INFO

条件分岐が「判断」、ループが「動作の流れ」を作ります。

この2つを組み合わせることで、プログラムが“自ら考えて動く”ようになります。

条件分岐を設計の観点で捉えることで、単なる「分岐の書き方」から「動きを設計する技術」へと進化させることができます。

これこそが、現場で通用するエンジニアの思考法です。

まとめ

条件分岐は、単に「分けて処理する」ための構文ではありません。 プログラムに“考える力”を与え、状況に応じて最適な判断を下す仕組みそのものです。

if/elif/else の基本を理解し、複数条件や短絡評価を使いこなすことで、ミスを防ぎつつ柔軟なコード設計が可能になります。

さらに、ロジックを整理して関数に分離すれば、保守性・再利用性の高い構造に育てることができます。

条件分岐を“任せる仕組み”として捉えることができたら、次はfor文・while文などの「動かす構文」へと進みましょう。

そこから、プログラムが本当に“自律して動く”世界が見えてきます。

次のおすすめ記事

👉 【Pythonの基礎知識】for文で“人の手”を離す仕組みを作る

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方