Pythonを学ぶ最初の一歩は、ほとんどの人が通る「print('Hello World')」。

一見するとただ文字を出力しているだけに見えますが、その一行の裏では、Pythonが人間の命令を読み取り、理解し、翻訳し、そして実行へと導く一連の仕組みが緻密に働いています。

単純に見えるコードの中には、インタプリタの解析、バイトコードの生成、仮想マシンによる実行といった一連の流れが隠れています。

この記事では、その“Hello Worldの裏側”を通して、Pythonがどのように「動く」のかを仕組みとして理解していきます。

Pythonの基礎知識(基礎編)

🟣 Pythonの基礎知識(基礎編)

📌基本文法から実用テクニックまで、Pythonの土台を固めるステップアップ講座

└─ 【Pythonの基礎知識(基礎編)】仕組みから学ぶ思考と自動化のプログラミング講座

├─ STEP 0:Pythonを動かす“仕組み”を理解する

| ├─【Pythonの基礎知識】Pythonを動かす環境とは何か? “自分専用の環境”を作る

| ├─【Pythonの基礎知識】Hello Worldの裏側にある実行の仕組み

| └─【Pythonの基礎知識】Pythonのファイル構造と実行パスを理解する

|

├─STEP 1:Pythonで“考える仕組み”を作る(思考編)

| ├─【Pythonの基礎知識】データ型で世界を定義する|数・文字・真偽の正体

| ├─【Pythonの基礎知識】変数と値の動きを通して仕組みを理解しよう

| ├─【Pythonの基礎知識】条件分岐で“判断を任せる”仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】for文で“人の手”を離す仕組みを作る

| └─【Pythonの基礎知識】while文で“継続する仕組み”を作る

|

├─STEP 2:Pythonで“情報を扱う仕組み”を作る(構造編)

| ├─【Pythonの基礎知識】コレクション型の正しい選び方(list, tuple, dict, set)

| ├─【Pythonの基礎知識】リストで情報を整理し、仕組みに流れを持たせる

| ├─【Pythonの基礎知識】辞書型でデータを“意味”で管理する

| └─【Pythonの基礎知識】集合型で重複を排除し、無駄をなくす仕組みを作る

|

├─STEP 3:Pythonで“動きを再利用する仕組み”を作る(関数・モジュール編)

| ├─【Pythonの基礎知識】関数で処理を再利用する|“人間の手順”を仕組みに変える

| ├─【Pythonの基礎知識】引数と戻り値で“情報のやりとり”を自動化する

| ├─【Pythonの基礎知識】モジュールとパッケージで“仕組みを部品化”する

| └─【Pythonの基礎知識】importの裏側を理解し、コードを分離する設計思考

|

├─STEP 4:Pythonで“データを扱う仕組み”を作る(入出力・永続化編)

| ├─【Pythonの基礎知識】ファイル操作でデータを読み書きする仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】CSVを自在に扱う仕組みを作る

| ├─【Pythonの基礎知識】JSONで構造化データを操る

| └─【Pythonの基礎知識】例外処理で“壊れない仕組み”を設計する

|

└─STEP 5:Pythonで“自動化する仕組み”を作る(応用実践編)

├─【Pythonの基礎知識】スクリプトを自動実行させる仕組みを作る

├─【Pythonの基礎知識】日次タスクを自動化して人の時間を解放する

├─【Pythonの基礎知識】外部APIを活用して作業を外部化する

└─【Pythonの基礎知識】ログを記録して仕組みの信頼性を高める

Hello Worldを表示してみよう

Pythonの開発環境が整ったら、いよいよプログラムを実行してみましょう。

プログラミングの世界では、最初に「Hello World」と表示するのが伝統のようになっています。まずは、この1行を書いて、実際に動くという体験をしてみましょう。

余談ですが、コマンドライン操作に苦手意識を持っている初心者の方には「Visual Studio Code(VSCode)」がおすすめです。

VSCodeを使えば、コードの実行・編集・デバッグをすべて同じ画面で行えるため、ターミナルを使わなくても快適にPythonを学べます。

また、拡張機能を追加することで、自動補完や構文エラーの検出など、開発効率を大きく向上させることができます。

VSCodeのインストール方法や基本設定の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。実行環境を整える際には、ぜひこちらも参考にしてください。

👉 【Windows / Mac対応】VSCodeのインストールと日本語化・初期設定方法

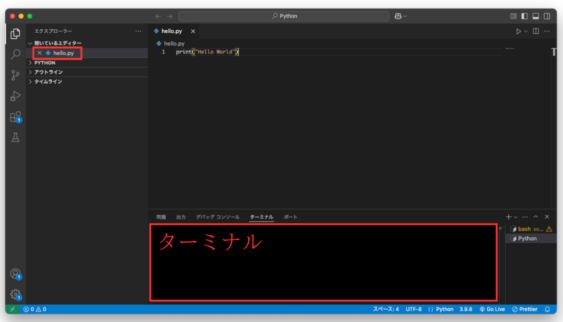

「たった1行で動いた!?」

print("Hello World")

※保存先は特に決まっていませんが、最初は「ドキュメント」など分かりやすい場所に保存するのがおすすめです。

python3 hello.py

ターミナル

python3 /Users/【あなたのユーザー名】/Documents/hello.py

Hello World

Hello Worldが“動く理由”を理解する

Pythonを学び始めたとき、最初に試すのは「print('Hello World')」という一行です。

しかし、この一行がなぜ動くのかを深く理解している人は多くありません。

ここでは、Pythonがどのように命令を受け取り、どのように実行へとつなげているのかを“仕組み”として見ていきます。

理解することで、単なるコード入力から一歩進んで、仕組みを意識して考える力が身につきます。

コードを打つだけで結果が出る“仕組み”

誰もが最初に体験するのが、コマンドを打つと即座に結果が返ってくるという不思議な感覚です。

Pythonはコンパイルを待たず、入力した内容をその場で実行する「インタプリタ型言語」です。これは人間が発した言葉をその都度翻訳して会話する“通訳者”のような仕組みで動いています。

python -c "print('Hello World')"

【出力例:】

Hello World

このように、入力と出力の距離が非常に近いため、初心者でも即座に結果を確認できます。

裏ではPythonがソースコードを「字句解析」→「構文解析」→「実行命令の生成」という流れで解釈しています。

それぞれの過程がスムーズに動くことで、たった一行の命令が瞬時に画面へと反映されます。

インタプリタが果たす「通訳者」としての役割

Pythonインタプリタは、ソースコードを一行ずつ読み取り、逐次的に実行していく仕組みを持ちます。

この構造があるからこそ、エラーが発生した場合でも、途中までの処理結果を残したまま原因を追いやすいのです。

python

【出力例:】

>>> print("Hello World")

Hello World

これは機械語よりも抽象的で、Pythonが理解しやすい形です。

この処理があるため、プログラムを一度実行したあとに再び動かすと、2回目の実行が速く感じることがあります。

インタプリタの内部動作やコンパイラとの違いをより深く理解したい場合は、以下の記事も参考になります。実際の処理フローや、どんな場面でインタプリタ型が有利になるのかを丁寧に解説しています。

👉 【IT入門】インタプリタとコンパイラの違いは?網羅的に解説

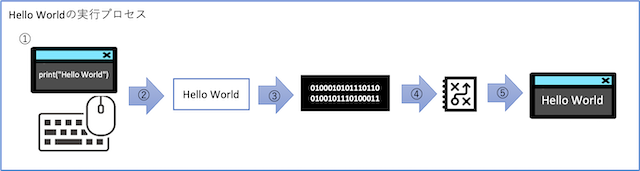

Hello Worldの実行プロセス(ソースから出力まで)

Pythonが「print('Hello World')」をどのように処理しているかを段階的に整理してみましょう。

Hello Worldが表示されるまでには、単にコードを打って出力される以上の仕組みがあります。下図は、Pythonのインタプリタがコードを解釈して実行する一連の流れを示したものです。

人が書いた文字列が、どのようにしてコンピュータ上で“意味を持った動作”へ変換されるのかをイメージしながら確認してみましょう。

| ステップ | 処理内容 | 概要 |

|---|---|---|

| 1 | ソースコードの読み込み | 入力された文字列を解析して命令を認識します。 |

| 2 | 構文解析 | 文法に従って意味を確認し、命令の構造を組み立てます。 |

| 3 | バイトコード生成 | Pythonが理解できる形式に変換し、実行準備をします。 |

| 4 | PVMによる実行 | Python仮想マシン(PVM)が命令を逐次実行します。 |

| 5 | 結果の出力 | 標準出力に「Hello World」が表示されます。 |

この一連の流れが理解できると、プログラムのトラブルが起きたときも原因を見抜きやすくなります。

「なぜ動かないのか」ではなく、「どの段階で止まっているのか」を考えられるようになることが、仕組みを理解する最大のメリットです。

Pythonが「理解していること」と「実行していること」

Pythonがどのようにコードを“理解し”、どのような手順で実行しているのかを知ることで、あなたのプログラムは一段と安定します。

この仕組みを理解すれば、処理の遅延やエラーの原因を自分で特定できるようになり、コードの品質が一気に変わります。

ここでは、Pythonの「頭の中」で何が起きているのかを丁寧に追っていきます。

Pythonがコードを読む順番と内部処理の流れ

Pythonは、人間が書いたソースコードを一気に理解しているわけではありません。

実際には、まず1行ずつ構文を確認しながら、エラーがないかをチェックしています。

次に、その内容を中間的な「命令文」に変換し、Python自身が理解できる形に整えます。

print("Hello World")

【出力例:】

Hello World

この「たった1行」の裏側では、Pythonがテキストを読み取り、解析し、命令セットに変換するまでの工程が行われています。つまり、人間が文章を読むように、Pythonも“理解できる順番”でコードを処理しているのです。

バイトコードとPVM(Python Virtual Machine)の働き

Pythonが理解した内容はそのまま実行されるわけではありません。ここで前のステップで実行したHello Worldを思い出してください。

ターミナルで直接打っただけのように見えても、Pythonは内部でその内容を整理し、命令を実行可能な形に変換しています。

この動きを確かめるために、先ほどのコードをファイルとして保存します。内容は次の一行だけです。

print("Hello World")

このファイルをhello.pyという名前で保存します。

Pythonはこのソースコードを読み込むと中間形式であるバイトコードに変換し、PVM(Python Virtual Machine)がその命令を順に処理して画面にHello Worldと表示します。

このPVMこそが、Pythonを動かしている頭脳です。

下記のコマンドを実行すると、Pythonが内部でどんな動きをしているのかを「命令単位」で確認できます。

python -m dis hello.py

命令単位

- LOAD_GLOBAL:グローバル変数を読み込みます。ここでは「print」関数を読み込んでいます。

- LOAD_CONST:定数('Hello World' や None)を読み込みます。

- CALL_FUNCTION:関数を呼び出します。この場合は print()。

- POP_TOP:関数の戻り値(printは戻り値なし)を捨てます。

- RETURN_VALUE:関数の終了を示します。

【出力例:】

1 0 LOAD_GLOBAL 0 (print)

2 LOAD_CONST 1 ('Hello World')

4 CALL_FUNCTION 1

6 POP_TOP

8 LOAD_CONST 0 (None)

10 RETURN_VALUE

この結果からわかる通り、Pythonは単に「print('Hello World')」を実行しているわけではなく、 ①関数を読み込み、②引数を積み、③関数を呼び出し、④結果を処理し、⑤終了命令を返す── という一連のバイトコード命令を通して動いています。

print関数を呼び出す動作一つにも、LOAD・CALL・RETURNといった細かい指令が連携して動いていることがわかります。

そしてこれらの命令を順に実行しているのが PVM(Python Virtual Machine)。

PVMはPythonの実行エンジンであり、コンピュータのCPUに代わってこの命令列を理解し、 実際の処理(文字の出力など)を行う仕組みです。

機械語に変える前の「仮想的な処理場」って感じか

「環境」が変わると同じコードでも動かなくなる理由

同僚の環境では普通に動いてるのに、なぜ?

同じコードを書いているはずなのに、動く環境と動かない環境がある――その原因は「Pythonそのもの」ではなく、「実行環境の違い」にあります。

Pythonは、インタプリタ・ライブラリ・実行空間の3つの要素が噛み合って初めて動作します。どれか一つでもズレると、まったく同じコードでも結果が変わってしまうのです。

実行環境(Interpreter・Library・Execution Space)の三位一体構造

Pythonの動作は、次の3つの層が正しく揃うことで初めて成り立ちます。

| 構成要素 | 役割 |

|---|---|

| Interpreter(インタプリタ) | Pythonコードを読み取り、命令として処理する |

| Library(ライブラリ) | Pythonが利用する機能の集合体(ファイル操作・通信・数値計算など) |

| Execution Space(実行空間) | 実際にコードを動かす場所。OS設定や仮想環境などの基盤 |

そんなに複雑なことをしているの?

このどれかが異なると、コードの意味そのものが変わってしまうのです。

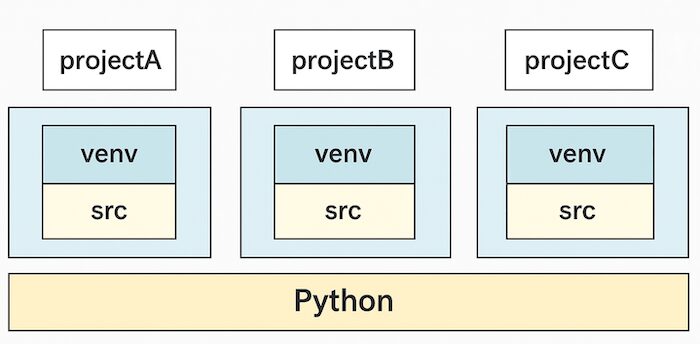

グローバル環境と仮想環境(venv)の違い

Pythonをインストールしたとき、最初に構築されるのが「グローバル環境」です。 これはシステム全体で共有される環境で、複数のプロジェクトが同じライブラリを使う仕組みになっています。便利に見える一方で、ライブラリのバージョンが異なるとトラブルが発生します。

あるプロジェクトで更新したライブラリが、別のプロジェクトで非対応になってしまう――という依存関係の衝突が起きるのです。

プロジェクトごとに独立したPython環境を作り、ライブラリ構成を完全に分離できます。

python -m venv myenv

このコマンドで「myenv」という仮想環境を作成できます。 有効化すると、その中だけでPythonとライブラリを扱えるようになります。

【出力例:】

source myenv/bin/activate

(myenv) $ python --version

Python 3.11.5

仮想環境を切り替えれば、プロジェクト間で異なるPythonバージョンやライブラリを安全に使い分けることができます。

開発現場で起きた実例:Hello Worldが動かなかった日

ある開発チームで、同じソースコードを共有していたのに、1人だけHello Worldが出力されないという事態が起きました。原因は単純で、そのエンジニアの環境だけ古いPythonバージョン(3.6系)を使っていたのです。

チームの他メンバーは3.11を使用しており、新しい構文やライブラリに対応していました。つまり「コード」ではなく「実行環境の差」が、結果の違いを生んでいたのです。

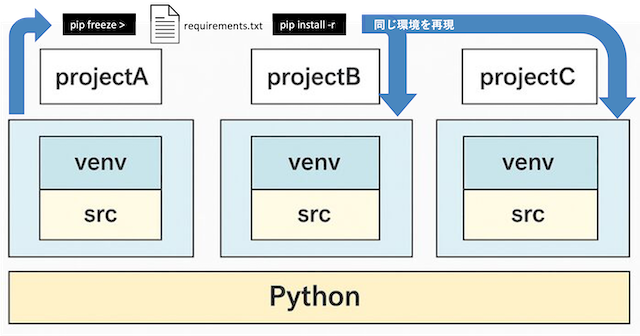

このように、環境を正しく分けて管理していないと、コードレビューやデバッグの段階で無駄な混乱を招きます。そのため実務では、すべてのメンバーが同じvenvを共有するのが基本です。

環境を整えることは、Pythonで安定した結果を得るための“最初の技術”です。どんなに小さなスクリプトでも、まず「動かす場所」を揃えることが、仕組みを理解する第一歩なのです。

実務で環境を合わせるための基本手順

まず、プロジェクトごとに仮想環境を作りましょう。

python -m venv myenv

次にその環境を有効化して、必要なライブラリをインストールします。

source myenv/bin/activate

pip install requests numpy

環境をチームで共有する場合は、ライブラリ構成をファイル化します。

pip freeze > requirements.txt

他のメンバーはこのファイルを使って同じ環境を再現できます。

pip install -r requirements.txt

こうして「コード」ではなく「環境」を共有できれば、どの端末でも同じようにHello Worldが動くようになります。

Hello Worldから“仕組み化思考”へ

Hello Worldは単なる出発点であり、“仕組み化”の考え方を身につけることこそ、エンジニアとしての成長につながります。

コードを動かすことは誰にでもできます。

しかし、仕組みを理解し、再現性を持って動かせるようにすることで、開発全体の効率や品質が飛躍的に高まります。

この章では、単なる動作確認から一歩進んで、「仕組み化された考え方」を育てる視点を整理していきます。

コードを動かす人から「仕組みを設計する人」へ

エラーを都度修正するより、原因を特定し、再発を防ぐ仕組みを作る。それが「仕組みを設計するエンジニア」の第一歩です。

Hello Worldのような単純なコードでも、内部でどんな流れで処理されているかを理解していくことで、自然と仕組み設計の思考が身につきます。

一見地味なこの積み重ねが、後に自動化・効率化・拡張性の高い開発を可能にします。

再現性を意識することが未来の自動化につながる

再現性とは「どの環境でも同じ結果を出せること」です。

Pythonでは仮想環境(venv)を使うことで、同じ構成の環境を複数の開発者で再現できます。

再現性を意識して環境や手順を設計することで、作業の属人化を防ぎ、チーム全体の開発速度が安定します。

この発想は、将来的なCI/CD(継続的インテグレーション・デプロイ)の基礎にもつながります。

一行の裏にある“見えない構造”を意識する習慣を持つ

たとえば、Hello Worldのprint文の裏には、Pythonのインタプリタ、バイトコード、PVMの動作といった複数の層があります。

それを理解している人は、単なる動作確認を超えて、プログラム全体を“見通す力”を持っています。

その力こそが、バグの予兆を見抜き、効率的な設計へ導く最大の武器になります。

仕組みを知り、再現性を持たせ、そして一行の裏にある構造を意識する——この3つの習慣こそ、Hello Worldを超えた“仕組み化思考”の第一歩です。

次のおすすめ記事

👉 【Pythonの基礎知識】Pythonのファイル構造と実行パスを理解する

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方