Javaの基礎知識として欠かせないファイル操作の基本をわかりやすく整理しました。

読み込み、書き込み、削除、出力方法を具体例付きで徹底解説します。

Javaの基礎知識

📌 文法とルールをしっかり習得。実務の土台を固めるJava講座

└─ 【Javaの基礎知識(基礎編)】文法・構文・実務の土台を完全理解

├─ 【Javaの基礎知識】Javaとは? Javaの基本概要をわかりやすく解説!

├─ 【Javaの基礎知識】JDKとEclipseの導入方法を徹底解説!

├─ 【Javaの基礎知識】変数の使い方・エラー回避・実践例で完全理解!

├─ 【Javaの基礎知識】演算子の基礎と使い方|条件演算子・new演算子・2乗計算まで解説

├─ 【Javaの基礎知識】条件分岐を徹底解説:if文とswitch文の使い分けと実践例

├─ 【Javaの基礎知識】for, while, do-while の違いと使い分け|無限ループを防ぐ実践例

├─ 【Javaの基礎知識】クラス・オブジェクト・メソッドの基本をわかりやすく解説!

├─ 【Javaの基礎知識】例外処理とエラー対策を徹底解説!

├─ 【Javaの基礎知識】配列・コレクション(List・Set・Map)の基本と活用法を解説!

├─ 【Javaの基礎知識】Javaスレッドの使い方と並行処理の仕組みをわかりやすく解説

└─ 【Javaの基礎知識】ファイル読み込み・書き込み・削除・出力を完全理解

Javaでファイル操作を学ぶ基本知識

システム開発や業務効率化ツールの作成では、設定ファイルの読み込み、ログの出力、CSVファイルの管理など、ファイルを自在に扱うスキルが求められます。

この記事ではJava初心者が理解しやすいように、ファイル操作の概要から具体的な操作方法までを徹底的に解説します。ファイル操作の知識は、現場でのテストデータ作成やログ管理、自動化ツール開発にも役立つため、確実に理解しておきたい分野です。

なお、本記事はWindows・macOS・Linux問わず、Javaの基礎環境が整っている状態を前提に記載しています。

ファイル操作とは何か

ファイル操作とは、コンピュータのストレージ上にあるファイルを作成、読み込み、書き込み、削除、コピーすることを指します。

プログラム内でファイル操作を行うことで、データの保存、設定ファイルの管理、外部データの取り込みなどが可能になります。特にJavaではストリームという概念を用いてファイルへアクセスします。これはデータの流れを表し、ファイルへの入出力処理を行う際に基本となる仕組みです。

ストリームの使い方を理解することは、ファイル操作だけでなく、ネットワーク通信やデータベース処理を行う際にも重要になります。

Javaで扱うファイルの種類

Javaで扱うファイルには主に以下の種類があります。それぞれ用途や扱い方に特徴があり、適切な方法で取り扱う必要があります。

| ファイルの種類 | 用途 |

|---|---|

| テキストファイル | 設定ファイル、ログ、CSVなど文字データの保存 |

| バイナリファイル | 画像、音声、動画など非文字データの保存 |

| CSVファイル | 表形式データの簡易管理・インポートエクスポート |

| Excelファイル | 複雑な表形式データの管理(Apache POIで操作) |

これらのファイルを操作することで、ログ記録や大量データの自動処理を行えるようになり、業務効率化やシステム開発で大きな力を発揮します。

ファイル操作の準備と環境構築

Javaでファイル操作を行う前に、実行環境の構築が必要です。ファイル操作の練習にはJDKのインストールと、テキストエディタまたはIDE(Eclipse、IntelliJ IDEAなど)の準備が求められます。これによりソースコードの編集、コンパイル、実行がスムーズに行えます。

Java開発環境の構築がまだの方は、以下の記事でJDKとEclipseの導入方法をわかりやすく解説していますので、先に確認して準備を整えてから学習を進めてください。

▶︎【Javaの基礎知識】JDKとEclipseの導入方法を徹底解説!

ファイル操作を行う際にはファイルパスの指定が重要です。ファイルパスには絶対パスと相対パスがあります。相対パスはプログラムの配置場所によって変わるため、学習時には同じディレクトリにファイルを置き、相対パスでアクセスする方法を推奨します。

Javaでファイル操作を行う基本的なクラスとして、以下のものを使用します。

| クラス名 | 用途 |

|---|---|

| File | ファイル・ディレクトリの管理、存在確認、削除、作成 |

| FileReader / FileWriter | テキストファイルの読み書き(簡易処理向け) |

| BufferedReader / BufferedWriter | テキストファイルの効率的な読み書き |

| FileInputStream / FileOutputStream | バイナリファイルの読み書き |

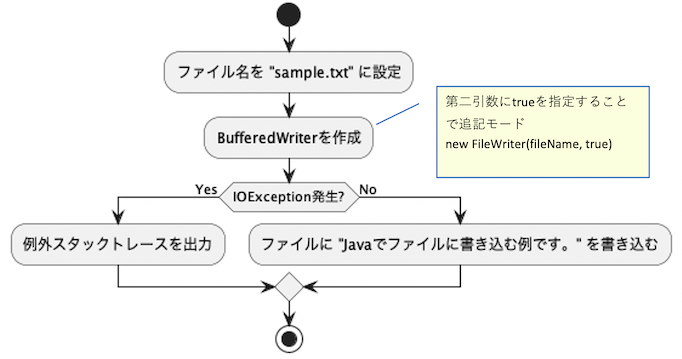

実際にJavaでファイルを作成し、文字列を書き込む簡単なサンプルコードを以下に示します。このコードではBufferedWriterを用いて文字列を書き込みます。

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

public class FileWriteExample {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "sample.txt";

try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {

writer.write("Javaでファイルに書き込む例です。");

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

このコードを実行すると、プログラムと同じディレクトリに「sample.txt」というファイルが作成され、内容として「Javaでファイルに書き込む例です。」という文字列が記録されます。

ファイル操作を行う際には、IOExceptionが発生する可能性があるため、必ずtry-catch構文で例外処理を行うことが安全なプログラム作成に繋がります。

以上の準備と基礎知識を理解することで、Javaでのファイル操作の学習を円滑に進めることができます。

Javaでファイルを読み込む方法

Javaでファイルを読み込むことは、現場の業務ツール作成や自動化処理を行ううえで必須のスキルです。ログ解析やデータ取込み処理、設定ファイルの管理などでファイル読み込み処理を理解していると、開発の幅が大きく広がります。

この記事ではJava初心者から中級者に向けて、テキストファイルの基本的な読み込み方法からCSVファイル、Excelファイルの読み込みまで具体的に解説します。

環境によらずすぐに試せるサンプルコード付きで学べる内容となっていますので、確実に身につけてファイル操作のスキルアップに役立ててください。

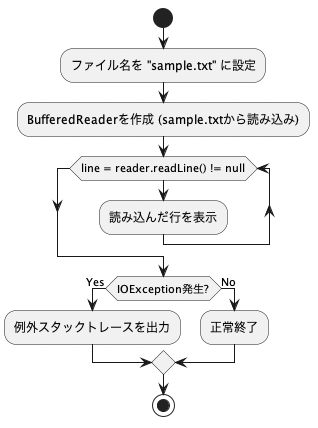

BufferedReaderによるテキストファイルの読み込み

テキストファイルの読み込みにはBufferedReaderを使用するのが基本です。BufferedReaderを使用することで、読み込み処理のパフォーマンスが向上し、大きなファイルでも効率的に読み込めるようになります。

ファイルを1行ずつ読み込む方法

ファイルを1行ずつ読み込みたい場合は、BufferedReaderのreadLineメソッドを利用します。この方法はログファイルの解析など、一行ずつ処理を行う場合に便利です。

import java.io.BufferedReader;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;

public class ReadFileLineByLine {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "sample.txt";

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) {

String line;

while ((line = reader.readLine()) != null) {

System.out.println(line);

}

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

このサンプルコードを実行すると、sample.txtの内容が1行ずつコンソールに出力されます。

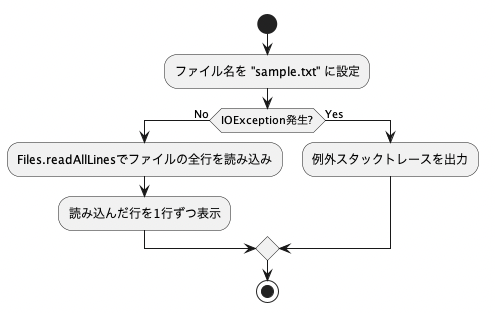

ファイルを一括で読み込む方法

ファイルを一括で読み込みたい場合には、readAllLinesメソッドを使用する方法があります。複数行をまとめて処理したい場合に便利です。

import java.nio.file.Files;

import java.nio.file.Paths;

import java.io.IOException;

import java.util.List;

public class ReadFileAllLines {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "sample.txt";

try {

List<String> lines = Files.readAllLines(Paths.get(fileName));

for (String line : lines) {

System.out.println(line);

}

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

この方法は少量のデータをまとめて処理する場合に便利ですが、大容量ファイルの場合はメモリを多く消費する可能性があるため注意が必要です。

1行ずつ vs 一括 読み込み比較

ファイルを読み込む方法には「1行ずつ読み込む方法」と「一括で読み込む方法」がありますが、それぞれ適した用途や特徴が異なります。目的やファイルサイズによって最適な方法を選ぶことが重要です。以下の表で違いと使い分けを具体的に整理しましたので、必ず確認してください。

| 比較項目 | 1行ずつ読み込み | 一括読み込み |

|---|---|---|

| 概要 | BufferedReader.readLine()で1行ずつ取り出して処理 | Files.readAllLines()で全行をListに格納し一括処理 |

| 使用用途 | ログ解析、CSV逐次処理、大容量ファイルの行ごと処理、設定ファイル解析 | 小〜中容量ファイルの全件読込・解析、設定ファイルのまとめ処理、テキストデータの全件加工 |

| 適するファイルサイズ | 数十MB〜数GB以上の大容量ファイル | 数KB〜数MB程度の小〜中容量ファイル |

| メモリ消費量 | 1行分+処理用メモリのみで低い | ファイル全体の内容をメモリに保持するため大きい |

| 処理速度 | 大容量ファイルでも安定処理可能だが一括より遅くなる場合あり | ファイルが小さい場合は高速処理可能 |

| 実装の容易さ | ループ処理と例外処理が必要でコードが長くなる | 短いコードで実装可能 |

| 柔軟性 | 行ごとに異なる処理・条件分岐が可能、フィルタリングしながら処理できる | 全行データを揃えてまとめて処理・変換・ソートするのに便利 |

| 具体的な使用シーン | ・アクセスログ解析で特定IPの抽出 ・エラーログのみ抽出し別ファイルへ保存 ・CSV行単位のバリデーション処理→DB投入 ・日次バッチ処理で不要行削除しながら集計 ・大容量データクレンジング | ・設定ファイルの内容全件確認と一括変換 ・小規模CSVファイルの内容を全件加工 ・ファイル内容の全行検索・集計処理 ・テキストファイルを読み込み文字列変換しそのまま出力 |

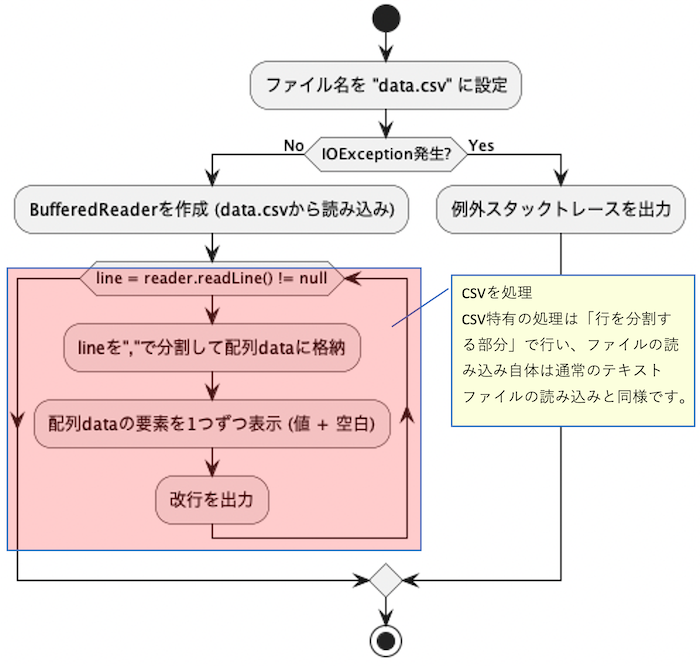

CSVファイルの読み込み方法

CSVファイルは表形式のデータ管理に使われ、業務自動化ツールでのデータ取込みに多用されます。JavaでCSVを読み込む際はBufferedReaderとString.splitを組み合わせて処理する方法が一般的です。

import java.io.BufferedReader;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;

public class ReadCSVFile {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "data.csv";

String line;

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) {

while ((line = reader.readLine()) != null) {

String[] data = line.split(",");

for (String value : data) {

System.out.print(value + " ");

}

System.out.println();

}

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

このコードを使うことで、CSVファイルの各行を分割し配列で扱うことができ、データ処理が簡単になります。

より複雑なCSV(例えば、値にカンマが含まれる場合の引用符対応や改行対応など)を扱うには、JavaではOpenCSVやApache Commons CSVなどの専用ライブラリを使うことが一般的です。

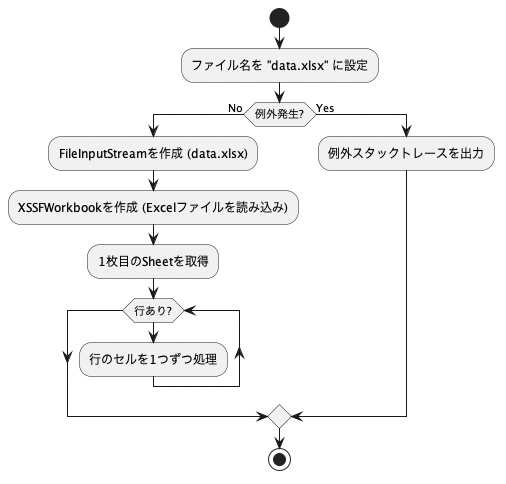

Excelファイルの読み込み方法(Apache POI活用)

ExcelファイルはCSVと異なりフォーマットが複雑であるため、Apache POIライブラリを使用することで効率的に操作できます。

以下はApache POIを使用してExcelファイルを読み込むサンプルコードです。

import java.io.FileInputStream;

import org.apache.poi.ss.usermodel.*;

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

public class ReadExcelFile {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "data.xlsx";

try (FileInputStream fis = new FileInputStream(fileName);

Workbook workbook = new XSSFWorkbook(fis)) {

Sheet sheet = workbook.getSheetAt(0);

for (Row row : sheet) {

for (Cell cell : row) {

System.out.print(cell.toString() + " ");

}

System.out.println();

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

この方法でExcelの表形式データを行列単位で読み取ることができ、業務自動化ツールの作成や分析処理に活用できます。

Apache POIはExcelファイルの読み込み・書き込みが可能なオープンソースのJavaライブラリです。Excelファイルを操作するにはApache POIのライブラリが必要です。

Javaでファイルに書き込む方法

Javaでファイルに書き込みを行うことは、ログの記録や設定ファイルの生成、データの自動保存処理を行う際に必須のスキルとなります。

プログラムを作成する際に結果をファイルへ出力できるようになると、開発の幅が大きく広がり、業務効率化や自動化処理を確実に進められるようになります。

本記事ではJava初心者から中級者に向けて、BufferedWriterによる基本的なテキストファイルの書き込み、CSVファイルへのデータ出力、Excelファイルへのデータ出力まで段階的に解説します。

実際に試せるサンプルコード付きで学べる内容になっておりますので、すぐに取り組み理解を深めて実務に活かしてください。

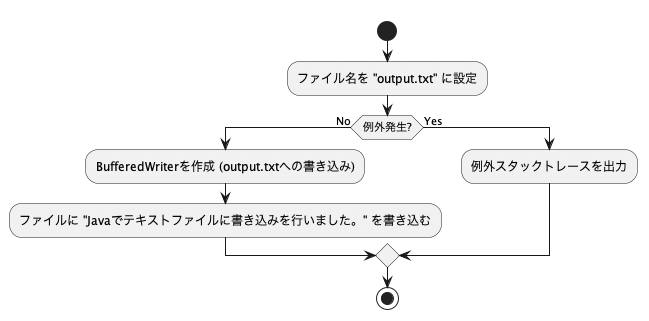

BufferedWriterによるテキストファイルの書き込み

Javaでテキストファイルに文字列を書き込む場合はBufferedWriterを使用するのが基本となります。BufferedWriterを使うことで書き込み時のパフォーマンスが向上し、効率的なデータ保存が可能になります。

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

public class WriteTextFile {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "output.txt";

try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {

writer.write("Javaでテキストファイルに書き込みを行いました。");

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

このコードを実行すると同じディレクトリ内にoutput.txtというファイルが生成され、指定した文字列が書き込まれます。

上書きモードと追記モードの使い分け

FileWriterでファイルへ書き込む際には、上書きモードと追記モードの2種類があります。デフォルトでは上書きモードとなり、既存のファイル内容はすべて削除されて新しい内容に書き換わります。

一方、追記モードでは既存ファイルの末尾に新しい内容を追加することが可能です。 追記モードを利用する場合はFileWriterのコンストラクタの第二引数にtrueを指定します。

BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName, true));

この方法を用いることでログファイルのようにデータを蓄積する処理が可能になります。状況に応じて上書きモードと追記モードを使い分けることで、安全かつ効率的にファイルへの書き込みが行えます。

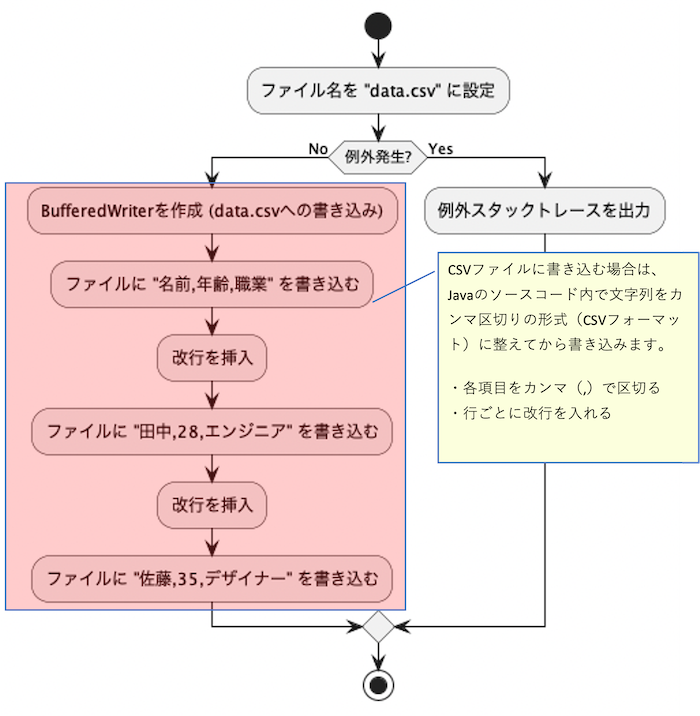

CSVファイルの書き込み方法

CSVファイルはデータ管理に便利な形式であり、業務自動化ツールなどで広く使用されています。JavaでCSVファイルに書き込む場合もBufferedWriterを使用しますが、カンマ区切りでデータを連結して書き込むことが基本となります。

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

public class WriteCSVFile {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "data.csv";

try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {

writer.write("名前,年齢,職業");

writer.newLine();

writer.write("田中,28,エンジニア");

writer.newLine();

writer.write("佐藤,35,デザイナー");

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

このようにすることでCSVファイルにヘッダーとデータを行単位で出力できます。データの自動管理や他システムへのインポート処理などに活用できるため覚えておくと便利です。

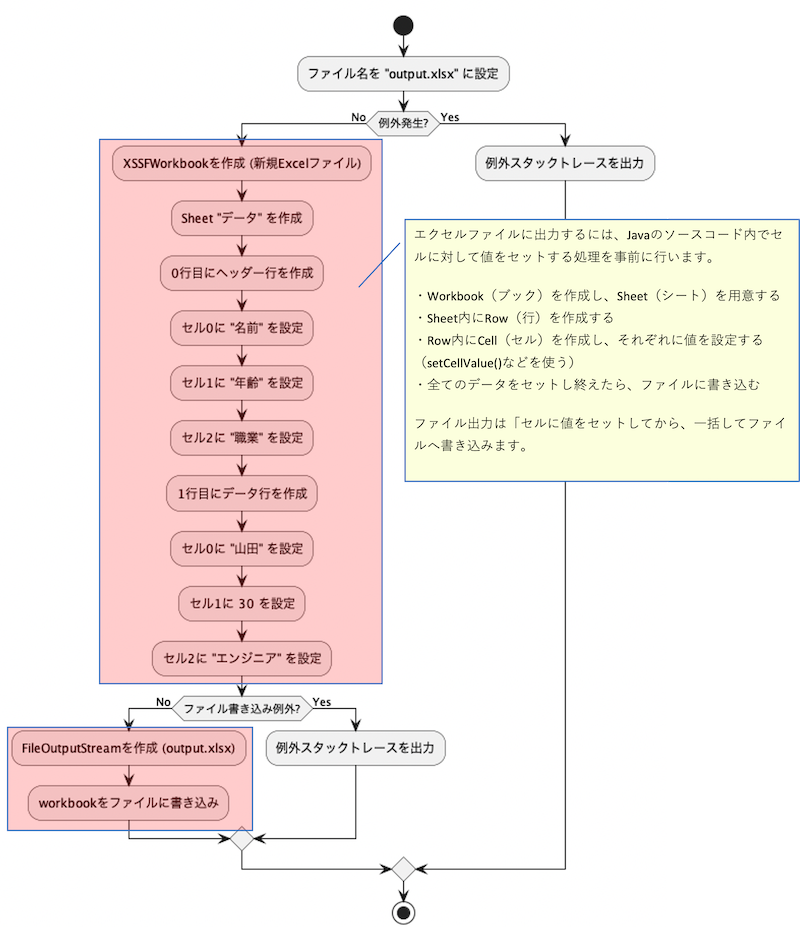

Excelファイルの書き込み方法(Apache POI活用)

Excelファイルへのデータ出力はApache POIライブラリを用いることで実現可能です。Apache POIを使用することでセル単位でデータを柔軟に記述でき、複雑な帳票出力処理にも対応できます。

以下はApache POIを使用したExcelファイルへの書き込みサンプルです。

import java.io.FileOutputStream;

import org.apache.poi.ss.usermodel.*;

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

public class WriteExcelFile {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "output.xlsx";

try (Workbook workbook = new XSSFWorkbook()) {

Sheet sheet = workbook.createSheet("データ");

Row headerRow = sheet.createRow(0);

headerRow.createCell(0).setCellValue("名前");

headerRow.createCell(1).setCellValue("年齢");

headerRow.createCell(2).setCellValue("職業");

Row dataRow = sheet.createRow(1);

dataRow.createCell(0).setCellValue("山田");

dataRow.createCell(1).setCellValue(30);

dataRow.createCell(2).setCellValue("エンジニア");

try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fileName)) {

workbook.write(fos);

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

この方法を使用することでExcel形式のファイルに柔軟にデータを書き込み、自動帳票作成やデータ管理業務を効率化することができます。

Javaでファイルを削除・コピー・存在確認する方法

Javaでファイルを削除、コピー、存在確認する方法を理解することは、実務でのデータ管理や自動化ツール開発において非常に重要です。

不要になったログファイルの自動削除や、バックアップファイルのコピー作成、処理前にファイルの有無を確認する処理は日常的に発生します。これらの処理を手動で行うのは手間とミスを生む原因となるため、Javaで自動化できるようになると業務効率化とミス防止が実現できます。

この記事ではJava初心者から中級者に向けて、ファイル削除、コピー、存在確認の基本から実践的な使い方まで具体的に解説しますので、ぜひ読み進めながらコードを書き、自分のものにしてください。

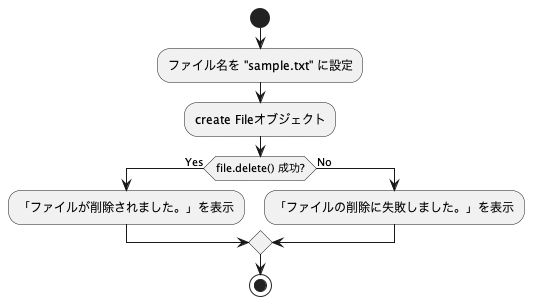

ファイル削除の方法

Javaでファイルを削除するにはFileクラスのdeleteメソッドを使用します。このメソッドを使うことで指定したファイルを簡単に削除できます。ただし、削除対象のファイルが存在しない場合やファイルが使用中の場合は削除できないことがあるため、戻り値を用いた確認が重要です。

import java.io.File;

public class DeleteFileExample {

public static void main(String[] args) {

File file = new File("sample.txt");

if (file.delete()) {

System.out.println("ファイルが削除されました。");

} else {

System.out.println("ファイルの削除に失敗しました。");

}

}

}

このコードを実行すると、指定したsample.txtが存在する場合は削除され、結果がコンソールに表示されます。削除前に必ずファイルのバックアップを取るなどしてデータロストを防ぐ運用を心がけてください。

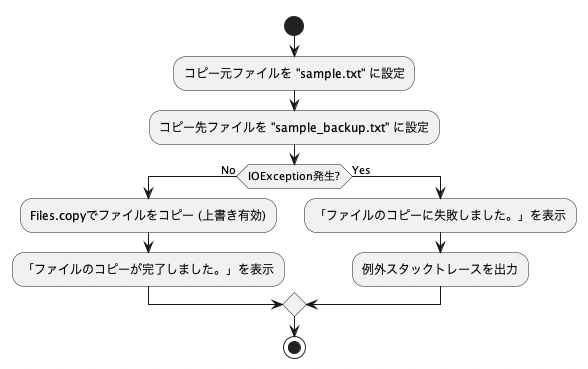

ファイルコピーの方法

ファイルをコピーする場合にはFilesクラスのcopyメソッドを使用する方法が一般的です。この方法を用いることで簡単にファイルのコピーを作成でき、バックアップ作成やファイル複製処理が可能になります。

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.nio.file.Files;

import java.nio.file.StandardCopyOption;

public class CopyFileExample {

public static void main(String[] args) {

File sourceFile = new File("sample.txt");

File destFile = new File("sample_backup.txt");

try {

Files.copy(sourceFile.toPath(), destFile.toPath(), StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);

System.out.println("ファイルのコピーが完了しました。");

} catch (IOException e) {

System.out.println("ファイルのコピーに失敗しました。");

e.printStackTrace();

}

}

}

このコードを実行するとsample.txtの内容がsample_backup.txtとしてコピーされます。ファイルの上書きを防ぐ場合はStandardCopyOption.REPLACE_EXISTINGを削除するか条件分岐で処理を制御してください。

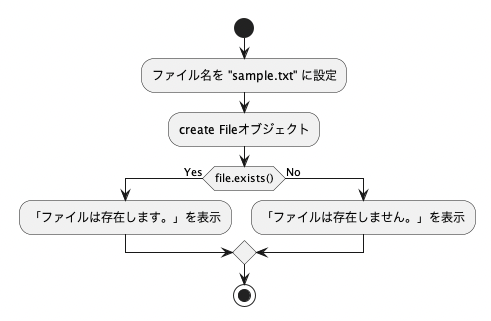

ファイル存在チェックの方法

ファイルが存在するかどうかを事前に確認することは処理エラーを防ぐために重要です。JavaではFileクラスのexistsメソッドを使用して簡単にファイルの存在確認を行うことができます。

import java.io.File;

public class CheckFileExistence {

public static void main(String[] args) {

File file = new File("sample.txt");

if (file.exists()) {

System.out.println("ファイルは存在します。");

} else {

System.out.println("ファイルは存在しません。");

}

}

}

このコードを実行するとsample.txtが存在するかどうかがコンソールに表示されます。ファイルが存在する場合に処理を開始する、存在しない場合は新規作成するなど、柔軟な分岐処理の基礎として使用できます。

| 処理 | 方法 |

|---|---|

| ファイル削除 | File.delete() |

| ファイルコピー | Files.copy() |

| ファイル存在確認 | File.exists() |

Javaでファイル削除、コピー、存在確認をマスターすることは業務効率化ツールや日常的な開発に直結する重要なスキルとなります。

これらの基本的なファイル操作をしっかり理解し、繰り返しコードを書いて自分の力にしておくことで、自動化処理やバックアップ管理、エラー防止処理の設計力を大幅に向上させることができます。

実際の案件や学習の過程で本記事の内容を何度も活用し、自分の中で血肉化してください。

ファイル操作で発生しやすいエラーと対処法

Javaでファイル操作を行う際には、プログラムが思わぬエラーで止まってしまうことがあります。

ファイル操作は日常的に使用される技術である一方で、実行環境やファイルの状態によってさまざまなエラーが発生します。特にファイルの有無、文字コードの指定、文字化けなどが原因で処理が失敗するケースが多くあります。

これらのエラーは事前に原因と対処方法を知っておくことで防ぐことができ、エラーが発生した場合にも迅速に修正対応が可能です。

記事ではJavaでファイル操作を行う際によく発生するFileNotFoundException、UnsupportedEncodingException、文字化けの原因と対処法について具体的に解説していきます。

学習や実務でつまずかないようにするためにも、しっかりと理解を深めてください。

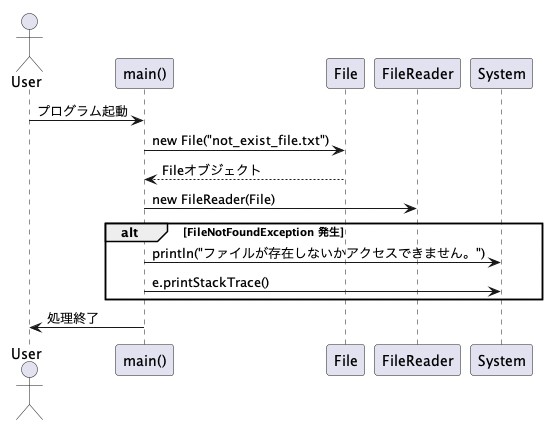

FileNotFoundExceptionの原因と対応

FileNotFoundExceptionはJavaでファイルを読み込み、または書き込みしようとした際にファイルが存在しない場合やアクセス権限が不足している場合に発生します。ファイルパスの間違いや、ファイルが削除されてしまった状態でプログラムを実行するとこの例外が発生します。

import java.io.File;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileReader;

public class FileNotFoundExample {

public static void main(String[] args) {

try {

File file = new File("not_exist_file.txt");

FileReader reader = new FileReader(file);

} catch (FileNotFoundException e) {

System.out.println("ファイルが存在しないかアクセスできません。");

e.printStackTrace();

}

}

}

このエラーを防ぐためには以下のポイントに注意します。

| 原因 | 対応策 |

|---|---|

| ファイルが存在しない | 処理前にFile.exists()で存在チェックを行う |

| ファイルパスが誤っている | 絶対パスと相対パスを正確に確認する |

| アクセス権限がない | ファイルやディレクトリの権限設定を確認する |

これらの確認を行うことでFileNotFoundExceptionの発生を防ぎ、プログラムの信頼性を高めることが可能です。

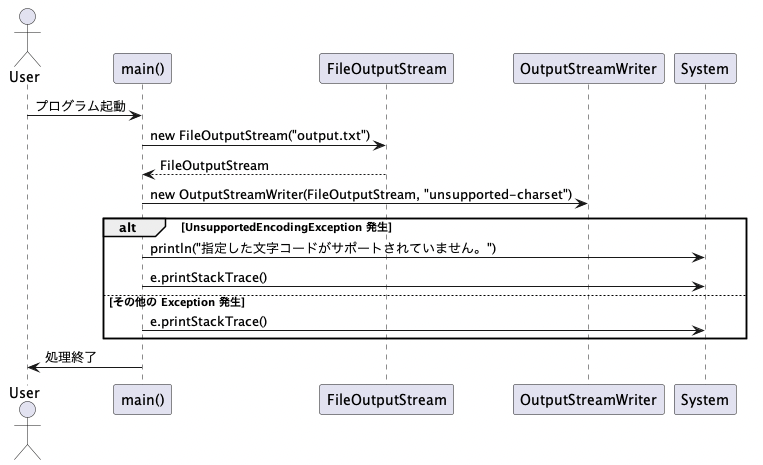

UnsupportedEncodingExceptionの原因と対応

UnsupportedEncodingExceptionは指定した文字コードがサポートされていない場合に発生します。特にファイルへの書き込みや読み込みで特定の文字コードを指定する際に発生しやすいエラーです。

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import java.io.OutputStreamWriter;

import java.io.FileOutputStream;

public class UnsupportedEncodingExample {

public static void main(String[] args) {

try {

OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("output.txt"), "unsupported-charset");

} catch (UnsupportedEncodingException e) {

System.out.println("指定した文字コードがサポートされていません。");

e.printStackTrace();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

UnsupportedEncodingExceptionを防ぐためには以下を徹底してください。

| 原因 | 対応策 |

|---|---|

| 不正な文字コードを指定している | JVMがサポートしている文字コードか確認する |

| ユーザー入力などで文字コードを直接使用 | 入力チェックで文字コードの正当性を検証する |

UTF-8、Shift_JIS、EUC-JPなどの一般的な文字コードを使用することでこのエラーを回避しやすくなります。

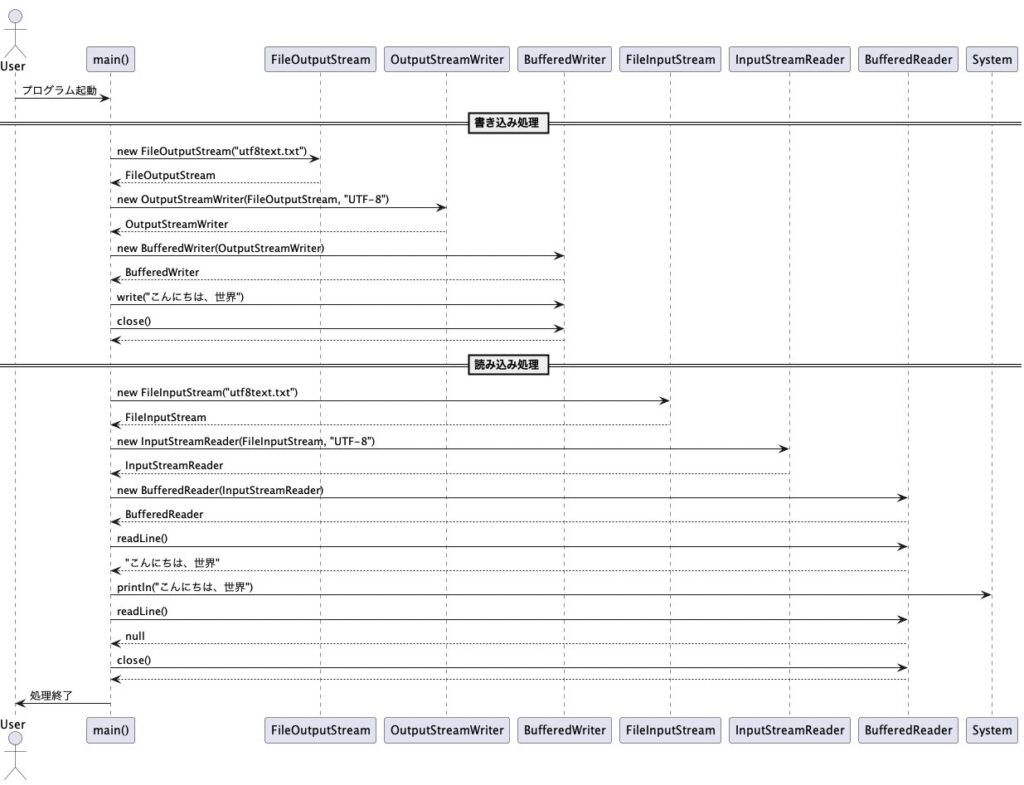

文字化けの原因と対応

ファイル操作でよく発生する問題の一つが文字化けです。文字化けはファイルの書き込み時と読み込み時の文字コードが一致していない場合に発生します。文字化けを放置するとファイルの内容が正しく読み取れず業務データの破損や不具合に繋がる可能性があります。 以下はUTF-8で書き込み、UTF-8で読み込みを行う例です。

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.OutputStreamWriter;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.InputStreamReader;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.BufferedReader;

public class EncodingExample {

public static void main(String[] args) {

String fileName = "utf8text.txt";

try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(fileName), "UTF-8"))) {

writer.write("こんにちは、世界");

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(fileName), "UTF-8"))) {

String line;

while ((line = reader.readLine()) != null) {

System.out.println(line);

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

文字化けを防ぐためには以下のポイントが重要です。

| 原因 | 対応策 |

|---|---|

| 書き込み時と読み込み時の文字コードが異なる | 書き込み時と同じ文字コードで読み込む |

| 使用するエディタが異なる文字コードで保存 | エディタの保存文字コードをUTF-8に統一 |

| OSによるデフォルト文字コードの違い | 常に文字コードを明示的に指定する |

文字化けは一度発生するとデータ復旧が困難になる場合がありますので、書き込み時と読み込み時に同じ文字コードを必ず指定することが重要です。

まとめと今後の学習ステップ

ここまでJavaのファイル操作に関する基本知識として、ファイルの読み込み、書き込み、削除、コピー、存在確認の方法を具体的に学んできました。

これらのスキルは現場でのログ管理、データ処理の自動化、ツール作成に直結する重要な技術であり、学んだ内容を繰り返しコードを書いて動かすことで確実に自分のものにしておくことが大切です。

加えて、ファイル操作で発生しやすいエラーの原因と対処方法についても理解し、開発時にエラー発生時に冷静に対応できる力を身につけることが重要です。

Javaのファイル操作は基礎の積み重ねであり、基礎がしっかりしているほど応用力が高まりますので、この学びを確実なものにして次のステップへ進みましょう。

ファイル操作の実践を積む方法

ファイル操作の知識を習得したら、次は小さなツールの作成を通じて実践経験を積むことをおすすめします。

例えば日付ごとにログファイルを作成し自動で保存するツールや、フォルダ内の特定の拡張子を持つファイルをまとめてコピー・削除するツールなどを自作することで理解が深まります。

実際に手を動かしながらコードを書くことで、例外処理やエラーハンドリングの理解も進み、現場で使えるスキルへと昇華していきます。

ファイル操作の知識をさらに深めるポイント

ファイル操作のスキルをさらに強化するには以下のポイントを重点的に学習することが有効です。

| 強化ポイント | 内容 |

|---|---|

| バイナリファイル操作 | 画像や音声ファイルの処理に挑戦する |

| 文字コード処理 | UTF-8、Shift_JIS、EUC-JPの差異を理解する |

| フォルダ操作 | フォルダ作成・削除・再帰処理でファイル管理を学ぶ |

| Apache POIの活用 | Excelの読み書き自動化ツールを作成する |

これらを実践することでファイル操作の技術力がさらに高まり、Javaを用いた業務効率化ツールの開発力も向上します。

バージョン管理と連携したファイル操作

開発を行う際にはGitなどのバージョン管理ツールと連携してファイル操作を実践することも大切です。

コードの変更履歴を管理するだけでなく、ファイル構造の管理・バックアップの自動化などを組み合わせることで、より実務的な運用力を身につけられます。

ファイル操作のコードをコミットする際には、どのような目的でファイル処理を行ったのか、どのような変更を加えたのかを明確にコメントに残す習慣をつけておくと、プロジェクト全体の保守性が向上します。

おすすめの学習ステップ

ファイル操作の学習を進める際には次のステップで段階的に取り組むことを推奨します。

| ステップ | 学習内容 |

|---|---|

| ステップ1 | テキストファイルの読み書き・削除・コピーの基礎操作を繰り返す |

| ステップ2 | エラー処理(FileNotFoundException・UnsupportedEncodingException)の理解と例外処理の練習 |

| ステップ3 | CSV・Excelファイルの読み書き操作の自動化処理を実装する |

| ステップ4 | フォルダ管理・バイナリファイル処理・再帰処理による管理ツール作成 |

このステップで学習を進めることで無理なく確実にファイル操作のスキルを定着させることができます。

学んだ知識を活かして次のステージへ進む

これまでに文法、条件分岐、ループ、クラス、例外処理、コレクション、スレッド、そして今回学んだファイル操作まで、基礎から実務で使えるスキルを順に積み上げてきました。

すべてを繰り返し手を動かして復習し、自分の言葉でコードを書ける状態を目指してください。それがあなたを現場で価値を生むエンジニアへと確実に近づけます。

実践環境の整備も忘れずに行う

学習を進める際は環境整備も重要です。EclipseやIntelliJ IDEAなどのIDE環境を使用し、Git連携によるバージョン管理を導入した状態で練習することで、実務で即戦力となるスキルが身につきます。

コンソールでの実行結果だけでなく、ロギングライブラリを用いてログファイルへの出力管理を実践するなど、現場目線での環境構築を同時に行うと学びの質が向上します。