「iPadで仕事が完結する」

「もう紙の手帳は必要ない」

──そんな言葉を信じて、僕はiPadに賭けた。

Apple Pencilを握り、GoodNotesを開き、毎日をiPadと共に過ごした。

画面上に手書きし、カレンダーを同期し、PDFに構想を書き込んだ。

けれど、3年使ってたどり着いた結論はただ1つ──

iPadは、紙には勝てなかった。

この敗北は、スペックの話ではない。

これは「技術」と「人間の思考」が、決して一致しない領域があることの証明だった。

そしてその先に、

「iPadがダメだった理由」と「それでも見えてきた進化の本質」がある。

それを、記しておきたい。

iPadは本当に「脳が動く道具」になれたのか?

当時、自分の中ではiPadは単なるタブレットではなく、“新しい思考装置”になるという確信に近い期待があった。紙の手帳やノートでは不可能な高速な整理、瞬時の共有、複数画面の参照。これらが合わされば、思考のスピードそのものが次元を変える──そう思っていた。

Apple Pencilの限界──「入力装置」の未来はここにはない

Apple Pencilはハードウェアとして非常に完成度が高く、滑らかで自然な書き心地は確かに感動すらあった。だが問題は「書けること」ではなかった。思考と手の動きのズレが存在し続けた。長文や連想を含む“深い思考”には、キーボードに敵わない。文字の流れが自分の思考に追いつけず、次第に書くこと自体がストレスになった。結果として、Apple Pencilは「スケッチには最適だが、思考には不適」という、極めて限定的なツールだった。

Split Viewの幻想──視野が狭まると思考も停滞する

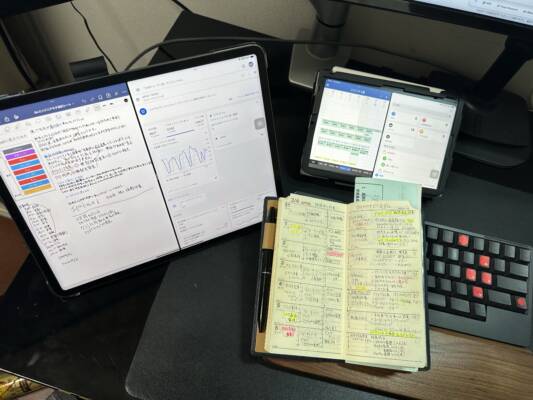

2画面表示で情報を行き来できるSplit View機能も、一見便利そうに見えた。しかし、思考が絡み合うときに必要なのは、圧倒的な“情報の俯瞰”と“空間的記憶”であって、狭い画面で窓を2つ並べたところで脳は追いつかない。Mac+5Kモニターで培ってきた思考環境と比べると、Split Viewはもはや“飾り”にしか感じられなかった。

デジタルの整理力は「出力専用」でしかなかった

整理・構造化・タグ付け・検索──iPadの持つデジタルならではの整理能力は間違いなく強力だった。ただし、それは“考えた後”の話。頭の中でごちゃごちゃになっている未整理の状態から構造を生み出す「思考の荒削り」には全く適していなかった。GoodNotesで書いたノートがキレイにまとまっていればいるほど、自分の中の思考の混沌が置き去りにされていることに気づいた。iPadは「考えた結果を整える装置」であって、「考えるための装置」にはならなかった。

なぜiPadは紙に勝てなかったのか?

iPadには確かに多くの機能がある。検索もできるし、PDFの拡大も自在。複数ページの行き来も一瞬だ。だが、なぜか「考えるために開く気になれない」。それは、紙とデジタルの間にある決定的な違い──“スピード”と“自由”の質の違いに起因している。

紙には「即興性」と「痕跡」がある

紙のノートは、準備がいらない。開いて、書く。それだけだ。即座に取り出せて、即座に書き込めるというこの“即興性”は、思考の流れを途切れさせない最大の武器だ。また、書いたものがそのまま“残る”という性質は、見返したときにその時の感情や考え方までも呼び起こす。消すことも、整えることもできないという“未完成性”こそが、紙にしかない「痕跡」の価値を生み出している。

デジタルには「制約付きの自由」しかない

iPadでは、ツールの選択やページの切替、アプリの選定など、“書く前にやること”が常に存在する。それらは便利さの裏返しでもあるが、思考にとっては妨げになることが多い。また、文字の修正や色の変更、レイアウトの自由度はあるように見えて、「選択肢の多さが思考の流れを寸断する」ケースも多い。つまり、iPadが与えてくれる自由は、一見無限に見えて実際には“制限付きの自由”でしかなく、考えることに没頭できる“無制限な自由”とは質がまるで違っていた。

なぜiPadは“思考の主導権”を握れなかったのか?

ここまで様々な機能を試しても、どうしても「考えたいときにiPadを開く」という習慣にはならなかった。メモは取れても、思考は深まらない。画面上に浮かぶ綺麗なノートやPDFが増えていく一方で、頭の中はどこか冷めていた。問題はツールではなく、「思考の速度」と「iPadの構造」が、根本的に噛み合っていなかったことにある。

思考ペースがズレるという致命的な問題

アイデアが生まれる瞬間、思考のリズムは独特だ。速くて断続的で、しばしば支離滅裂。そこにApple Pencilを持ち出すと、動作がワンテンポ遅れる。ページ切り替え、書き出しのラグ、誤タップのストレス。たった0.3秒のズレが思考の流れを断ち切る。これは「体感」としては非常に大きな差であり、結果的に“書きたいと思った瞬間”に書けないことが、発想の放棄につながってしまった。

選択肢の多さが“思考の放棄”を誘発する

ノートアプリ、手書きメモ、PDF注釈、音声入力──選べる手段が多いということは、一見自由に見える。しかし、思考中の人間にとって選択肢は「ノイズ」でもある。「どれで書こう?」「どう保存しよう?」「レイアウトを整えるべきか?」そういった判断が、“考えること”の本質からユーザーを遠ざけてしまう。結果的に、手元には整った資料は残るが、思考の深度は浅くなる。

思考が止まった日──デバイスから動画視聴端末への転落点

気づいたら、iPadは動画視聴の端末になっていた。最初は情報収集としてYouTubeを見ていたはずが、徐々に目的が「気晴らし」に変わっていった。これはツール側の問題ではなく、“思考ができないツール”を開く理由が、徐々に“考えなくて済む時間”に変化していった証拠だ。そこに罪悪感すら抱かなくなった日、iPadは「思考の補助装置」から完全に転落した。それでも誰も咎めることはない。ただ、かつてこの端末にかけた理想のすべてが、自分の手で静かに終わっていった。

iPadは「考えるため」でなく「整理するため」の道具なのか?

思考するには向かない。だが、だからといってiPadが“無価値”なわけではない。むしろ、あらかじめ構造が決まっている用途、整形済みの情報を扱う場面では、iPadは非常に優れた効率装置になる。つまり「考えるため」ではなく、「整理するため」の道具──それがiPadの最も自然な立ち位置だった。

思考ツールではなく、整頓ツールとしての価値

脳内のカオスをそのままアウトプットするのではなく、整理された情報を扱う──その前提があるなら、iPadは極めて優秀な道具になる。すでに記述済みのPDFを読み込んで注釈を加える、完成済みの資料に目を通す、スケジュールを確認する。こういった「加工済みの情報を整頓・確認・活用する」段階においては、むしろ紙よりも圧倒的に強い。

保存・配布・スケジュール同期の「整形済み用途」には強い

完成されたドキュメントをPDFで閲覧・保存する。資料をApple Pencilで少しだけ修正して送信する。スケジュールをGoogleカレンダーと同期しながら、移動中にチェックする。これらの用途では、iPadはまさに“構造化された記録装置”としての真価を発揮する。つまり、iPadは「思考の発生源」ではなく「思考の終着点」に適したツールだということだ。考えるための道具ではなく、考えた後を整えるための道具──それが、現時点におけるiPadの正しい使い方なのだと思う。

iPadに裏切られたのではなく、自分の期待が過剰だったのか?

3年使ってみて、最初に感じたのは「期待していたようには使えなかった」という失望だった。だが時間が経って冷静に振り返ると、iPadが悪かったわけではない。問題は、自分自身が“思考装置”としての理想像を勝手に投影しすぎていたことにあった。これは、技術そのものの限界ではなく、道具という存在に過剰な意味を求めすぎた側の問題だった。

道具に思想を託しすぎると、裏切られたように感じる

Appleというブランド、Apple Pencilというデバイス、ノートアプリの完成度。そうした要素の積み重ねに、自分の思考までもが変わるような期待を抱いていた。だが現実には、どんなに優れた道具も、自分の思想や創造力を勝手に高めてくれることはない。むしろ、思想を託しすぎた分だけ、その道具が“思った通りに動かない瞬間”に深く落胆する。その裏切りは、相手のせいではない。

進化とは“延長線上”にない──ChatGPTのような概念崩壊こそが本質

本当に求めていたのは、手帳の代替やノートの進化ではなかった。思考に寄り添い、問い返し、整理してくれる「対話型エージェント」だった。iPadはあくまで紙の代替を目指したものでしかなく、その延長では思考のサポートは限界がある。進化とは、過去の最適化ではなく、根本的な構造の破壊と再定義によって起きる。ChatGPTやAIエージェントが示したのは、まさにその断絶の価値だった。

Appleが作ったのは、「手帳の高級版」だった。洗練された道具としての完成度は間違いなく高い。だが、その進化はあくまで“紙の延長”に留まっていた。

一方で、ChatGPTは「問い方」そのものを変えてくる。“記録”でも“メモ”でもなく、「どう考えるか?」をユーザーに突きつけてくる存在だ。

この差は決定的だ。iPadは“道具”のままだが、ChatGPTは“相棒”になる。メモリを持ち、文脈を理解し、提案してくるエージェントは、もはや「手帳」というカテゴリを崩壊させてしまう。

ドリルではなく、穴を売れ──AIは「目的」そのものを変えた

誰もが欲しかったのは「ドリル」じゃない。「穴」だ。

つまり、道具やデバイスそのものより、自分が求めていた成果や思考の到達点こそが本質だということ。AIはそれを明確に示してくれた。「このボタンを押せば予定が管理できる」ではなく、「今、本当にやるべきことは何か」を問う存在。それこそが、思考支援ツールの本質であり、iPadには決してたどり着けなかった進化の形だった。道具が主役になる時代は、もう終わった。これからは、思考と構造の再設計こそが主役になる。