「私たちが日々利用しているスマートフォンやインターネット、そしてスーパーコンピュータやクラウドサービス――これらの多くがLinuxの力で動いていることをご存じですか?

無料で使えるだけでなく、高い柔軟性と安定性を誇るLinuxは、エンジニアだけでなく、初心者にとっても魅力的なオペレーティングシステムです。

本記事では、Linuxの誕生から基本的な仕組み、さらに実際に活用する方法まで、初心者でもわかりやすく解説します。さあ、Linuxの世界へ一歩踏み出しましょう!」

ITエンジニア基礎スキル 🟢 Linux の基礎知識

📌 サーバー運用の基盤となるOSの仕組みを理解する

├─【Linuxの基礎知識】Linuxとは?基本概要と仕組みをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】インストールからログインまでの完全マニュアル

├─【Linuxの基礎知識】カーネルの役割と起動プロセスをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

├─【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

├─【Linuxの基礎知識】初心者向け!Linux管理に役立つ基本コマンド完全ガイド

├─【Linuxの基礎知識】ユーザー管理を極める!アクセス権との連携で強固なシステム構築

├─【Linuxの基礎知識】リンクとiノードについて理解を深めよう!

├─【Linuxの基礎知識】LVMとは? LVMを理解しよう!

├─【Linuxの基礎知識】再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

├─【Linuxの基礎知識】過去事例から学ぶ!システムセキュリティの基本

├─【Linuxの基礎知識】ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

├─【Linuxの基礎知識】ネットワーク設定とトラブルシューティングを徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】リソース監視ツールの使い方を徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】パッケージ管理の応用テクニックをマスター!

├─【Linuxの基礎知識】仮想化とコンテナの基本を学ぶ!仕組みと違いを解説!

└─【Linuxの基礎知識】バックアップとリストア!スナップショット活用も紹介!

Linuxの誕生と歴史

現在、Linuxはサーバーやモバイルデバイス、スーパーコンピュータなど、幅広い分野で利用される世界的なオペレーティングシステムとして知られています。

しかし、その始まりは1991年、フィンランドの一大学生が「学びたい」という純粋な興味から始めた小さなプロジェクトでした。

この章では、Linuxの誕生から成長に至る歴史と、それを支えたオープンソースという理念について詳しく解説します。

Linuxが生まれた背景

Linuxは1991年、フィンランドの大学生リーナス・トーバルズによって開発されました。

当時、商業用のUNIXは高価であり、多くの個人ユーザーにとって手の届かない存在でした。

リーナスは、学習目的で無料で利用できるOSを求め、MINIX(教育用OS)の欠点を補う形で自らのプロジェクトをスタートしました。

これがLinuxカーネルの始まりです。

Linuxは最初から「オープンソース」として公開され、誰でもコードを自由に利用・改良できる仕組みを採用していました。

このオープン性が、後にLinuxを世界的に普及させる大きな原動力となります

オープンソースとは、ソフトウェアのソースコードを誰でも閲覧・改良できるライセンス形態を指します。Linuxの登場により、開発者コミュニティが結集し、技術の進化が加速しました。これにより、次のような効果が生まれました。

Linuxが生まれた背景

- コスト削減:

無料で利用可能なLinuxは、企業や個人にとって大きな経済的メリットを提供しました。 - 技術革新:

世界中の開発者が改良に参加することで、高品質なOSが誕生しました。 - 柔軟性の向上:

ユーザーがニーズに応じてカスタマイズできる仕組みが広まりました。

オープンソースの概念は、Linuxに留まらず、現在の多くのソフトウェアやプロジェクト(例:Git、Apacheなど)に影響を与えています。

現代におけるLinuxの普及状況

現在、Linuxはサーバーやクラウドインフラストラクチャにおいて不可欠な存在となっています。

次のような分野で特に広く利用されています。

Linuxの普及状況

- サーバー市場:

Webサーバーの大多数はLinuxで運用されており、高い安定性とセキュリティが評価されています。 - モバイル端末:

AndroidはLinuxカーネルを基盤としており、スマートフォンのOSとして普及しています。 - スーパーコンピュータ:

世界のスーパーコンピュータのほぼすべてがLinuxを採用しています。 - 組み込みシステム:

IoT機器や家電製品にもLinuxが使用され、私たちの生活に深く根付いています。

このように、Linuxはオープンソースという基盤から発展し、多様な分野で活用される汎用OSへと成長しました。

その成功は、コミュニティの協力と技術革新の成果であると言えるでしょう。

Linuxの仕組みと役割:初心者にわかりやすく解説

Linuxは、オープンソースで開発されたオペレーティングシステムであり、サーバーやデスクトップ、モバイルデバイスなど幅広い分野で利用されています。

その特徴的な設計思想と柔軟性から、技術者だけでなく初心者にも親しまれています。

この章では、Linuxの基本的な仕組みや役割、Unix系システムとしての位置づけについて解説し、なぜLinuxが多くの場面で選ばれるのかを明らかにします。

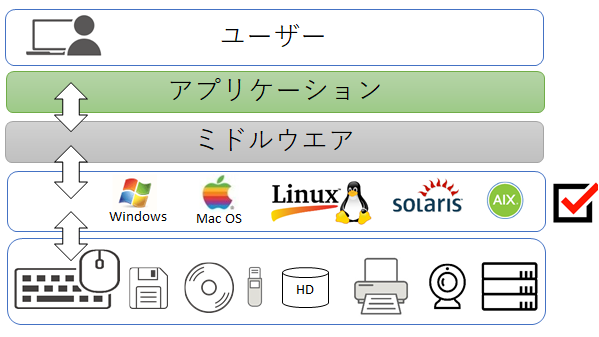

Linuxの基本的な仕組み

Linuxは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの橋渡しをするオペレーティングシステム(OS)です。

その中心には「カーネル」と呼ばれる重要な部分があり、システム全体の管理を行います。

カーネルは以下のような役割を担っています。

Linuxの基本的な仕組み

- ハードウェアリソースの管理:

CPU、メモリ、ディスクなどのリソースを効率的に割り当てます。 - プロセスの制御:

複数のアプリケーションが同時に動作する際、プロセス間での競合を防ぎます。 - デバイスとのやり取り:

ハードウェアドライバを介してキーボードやディスプレイなどのデバイスを操作します。

これに加え、ユーザーが直接触れる「シェル」や「デスクトップ環境」などが動作することで、Linux全体が完成されたシステムとして機能します。

LinuxOS(カーネル)についての詳細は、下記のリンクページを参照してください。

オペレーティングシステムとしての役割

オペレーティングシステム(OS)は、ユーザーとハードウェアの間に立つ中核的な存在です。

Linuxも例外ではなく、次のような役割を果たしています。

OSとしての役割

- リソースの管理:

アプリケーション間でリソースを公平に分配し、効率的な動作を保証します。 - インターフェースの提供:

ユーザーがコマンドやGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を通じてコンピュータを操作できるようにします。 - セキュリティの維持:

アクセス権限やファイルシステムの制御を通じて、不正な操作や侵入を防ぎます。

Linuxの柔軟な設計は、サーバー、デスクトップ、モバイルデバイスなど、さまざまな環境で利用されるOSとしてその地位を確立しています。

代表的なオペレーティングシステムの種類

- Windows(ウィンドウズ)

- macOS (マックオーエス)

- 無償UNIX(ユニックス)

- Linux

- BSD

- etc・・

- 有償UNIX(ユニックス)

- Solaris(ソラリス)

- AIX(Advanced Interactive Executive)

- HP-UX(Hewlett-Packard:HP)

- etc・・・

- Tron(トロン)

- Andloid(アンドロイド)

- iOS(アイ オーエス)

- etc・・

中でもLinuxは、主にサーバー用途として利用される機会の多いOSでしたが、現在ではサーバー用途を超えて、家電、車、ゲームなどIoT分野の組み込みOSとしても利用され始めています。

今後はさらに、大規模な基幹システムの開発者、ロボットや家電開発等の組み込み系エンジニア、ネットワーク機器やデータベースに携わるインフラエンジニアは触れることが多くなるでしょう。

「Unix系」としての位置づけ

Linuxは、Unixの設計思想を受け継いだ「Unix系」オペレーティングシステムの一つです。

Unixは1970年代に開発され、堅牢性やマルチユーザー環境のサポートなどで高く評価されてきました。

Linuxはその精神を引き継ぎつつ、オープンソースという新しい形態を採用したことで、以下のような特長を持っています。

「Unix系」としての位置づけ

- Unixの基本概念を踏襲:

シンプルさ、モジュール性、階層型ファイルシステムなどを保持。 - オープンソースによる進化:

誰でもコードを閲覧・改良できるため、開発者コミュニティの協力で常に最新の技術が取り入れられています。 - 幅広い互換性:

Unix互換のコマンドやツールが利用可能で、過去の技術資産を活用しやすい点が魅力です。

このように、Linuxは「Unix系」の思想を持ちながらも独自の進化を遂げ、多様な用途に対応できる汎用性の高いOSとなりました。

Linuxが選ばれる理由とは?その特徴を徹底解説

Linuxは、その多様性と柔軟性から、初心者からエキスパートまで幅広いユーザーに支持されるオペレーティングシステムです。

オープンソースという特性を活かした透明性やコストパフォーマンス、自由度の高いカスタマイズ性、そして多種多様なディストリビューションの存在が、Linuxの特徴として挙げられます。

この章では、それぞれの特徴について具体的に解説し、Linuxが多くの場面で選ばれる理由を明らかにします。

オープンソースであることの利点

Linuxの最大の特徴は、オープンソースソフトウェアとして提供されている点です。

オープンソースとは、ソフトウェアのソースコードが誰にでも公開されており、自由に閲覧、改良、再配布が可能なライセンス形態を指します。この特性には次のような利点があります。

オープンソースであることの利点

- コスト削減:

Linuxは無料で利用できるため、個人や企業が初期投資を抑えることができます。 - 透明性:

ソースコードが公開されているため、不具合やセキュリティリスクをユーザー自身が確認することが可能です。 - コミュニティによるサポート:

世界中の開発者やユーザーコミュニティが改良やサポートに参加しており、継続的な進化が保証されています。

これにより、Linuxは技術者だけでなく、一般ユーザーにもアクセスしやすいシステムとして広く普及しています。

カスタマイズ性と柔軟性

Linuxは、その高いカスタマイズ性と柔軟性でも知られています。ユーザーが自身のニーズに合わせてシステムを調整できる点が、他のオペレーティングシステムと一線を画しています。

カスタマイズ性と柔軟性

- 必要な機能だけを選択可能:

不要なアプリケーションやサービスを削除し、軽量で効率的な環境を構築できます。 - 設定や操作性の自由度:

デスクトップ環境やシェル、テーマなどを自由に選択し、作業効率を最大化できます。 - 開発者向けの自由:

プログラミングやシステム開発に特化したツールをカスタマイズして導入できるため、開発環境として最適です。

この柔軟性により、Linuxはパーソナルユースからエンタープライズ用途まで幅広い分野で利用されています。

多様なディストリビューション

Linuxには、「ディストリビューション」と呼ばれる多種多様なバージョンが存在します。

それぞれが異なる目的や用途に特化しており、ユーザーは自身の目的に合ったディストリビューションを選択できます。

多様なディストリビューション

- 初心者向け:

UbuntuやLinux Mintは、直感的な操作性と豊富なサポートが特徴です。 - エンタープライズ向け:

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)やCentOSは、企業のサーバー運用に最適です。 - 特殊用途向け:

Kali Linuxはセキュリティテスト用、Raspberry Pi OSはIoTデバイス向けなど、特定のニーズに応じた選択肢もあります。

このように多様なディストリビューションが存在することで、Linuxはあらゆるニーズに対応できる柔軟なOSとして広く支持されています。

Linuxでできること

Linuxは「無料で使える軽快なOS」として、初心者がパソコンの操作を深く理解し、作業環境を快適にするために活用できます。

ここでは難しい理屈を抜きにして、Linuxで具体的に何ができるのかだけをわかりやすくまとめます。

inuxで日常的にできること一覧

以下の表にLinuxでできる具体的なことを初心者目線で整理しました。

| できること | 内容 |

|---|---|

| ネット利用 | 調べ物、SNS、YouTube視聴 |

| メール送受信 | メールソフト・Webメールで利用可能 |

| 文章作成 | オフィスソフトで文書作成 |

| 表計算 | LibreOffice CalcでExcel互換操作 |

| スライド作成 | 資料作成や発表用スライド作成 |

| 音楽・動画再生 | MP3や動画ファイルを再生可能 |

| 画像編集 | 簡単なトリミング・加工 |

| スマホ連携 | データ転送・バックアップ |

| 印刷 | プリンタ接続で印刷可能 |

| ファイル管理 | コピー、移動、削除が可能 |

| アプリ追加 | ソフトの追加インストール |

| 複数作業 | 同時に複数アプリで作業可能 |

| 軽快動作 | 古いPCでも動作が速い |

アプリケーションのインストールと利用

Linuxにはインターネットブラウザ(Firefox、Chromium)、オフィスソフト(LibreOffice)、音楽・動画プレイヤーなど、日常で使うソフトが揃っています。必要なソフトは無料で追加インストール可能です。

sudo dnf install vlc

このコマンドで動画再生ソフトVLCをインストールできます。

ファイルの管理と整理

ファイルのコピー、移動、削除、名前の変更などの操作をファイルマネージャーで簡単に行えます。

コマンドを使えばさらに効率的に整理できるようになります。

cp sample.txt /home/user/Documents

このコマンドでファイルを指定した場所へコピーできます。

無料で使えるオフィスソフト

LinuxではLibreOfficeなどの無料オフィスソフトでWord、Excel、PowerPointに相当する作業ができます。

レポート作成、表計算、スライド資料作成も問題なく対応可能です。

インターネットとメールの利用

Linux上でもインターネットでの調べ物やネットショッピング、YouTube視聴、SNSの利用、メールの送受信などが可能です。

普段WindowsやMacで行っている作業と変わらず利用できます。

音楽・動画の再生

MP3や動画ファイルの再生も問題なく行えます。動画サイトの視聴やローカルファイルの再生も快適です。

簡単な写真編集

LinuxにはGIMPなどの無料画像編集ソフトがあり、画像のトリミングや簡単な加工が行えます。

年賀状や資料用の画像作成にも活用可能です。

スマートフォンとのファイル共有

USBケーブルで接続し、スマートフォンの写真や動画、音楽ファイルをLinuxのパソコンに取り込むことができます。

データ管理が簡単になります。

プリンタでの印刷作業

Linuxでもプリンタを接続して印刷作業が可能です。ドライバは自動で認識されることが多く、すぐに印刷作業を開始できます。

複数の作業を同時に行う

Linuxは複数のアプリケーションを同時に立ち上げて作業することが可能です。

ブラウザで調べ物をしながら文章作成、音楽再生を同時に行うなど、作業効率を高められます。

ターミナルで作業を効率化

ターミナル(コマンド入力)を使うと、ファイルの操作やソフトのインストールを高速に行えます。

初心者でもよく使う簡単なコマンドから少しずつ覚えていくことが可能です。

sudo dnf update

このコマンドでシステムのアップデートを行い、最新の状態を保てます。

業務で活用できるLinuxの機能一覧

Linuxは無料で利用できる高機能なOSであり、企業や事業運営の現場で多く活用されています。

Windowsサーバーと比べても軽量で安定しており、ライセンス費用を抑えながら業務に必要な各種サーバーや運用基盤を構築することができます。

ここでは業務目線でLinuxを使うことで具体的にどのようなことができるのかをわかりやすく解説します。

業務でLinuxを使う場合にできることを以下の表にまとめます。

| できること | 概要 |

|---|---|

| Webサーバー | Apache、Nginxによるサイト公開 |

| データベースサーバー | MySQL、PostgreSQLでデータ管理 |

| ファイルサーバー | Samba、NFSで社内ファイル共有 |

| メールサーバー | Postfix、Dovecotでメール運用 |

| DNSサーバー | BINDで内部DNS運用 |

| DHCPサーバー | IPアドレス自動配布 |

| VPNサーバー | OpenVPN、WireGuardでVPN接続 |

| Gitサーバー | GitLab、Giteaでソース管理 |

| 監視サーバー | Zabbix、Prometheusで監視 |

| バックアップサーバー | rsync、Baculaでデータ保護 |

| コンテナ運用 | Docker、Podmanで運用効率化 |

| 仮想化基盤 | KVM、Proxmox VEで仮想化 |

| ジョブ管理・自動化 | cron、Ansibleで自動化 |

| ネットワーク機器管理 | SSH、syslogで管理 |

Webサーバー構築

業務でLinuxを使う場面で最も多いのがWebサーバーの構築と運用です。

ApacheやNginxを利用してホームページや社内ポータルサイトの公開が可能になります。

sudo dnf install httpd

このコマンドでApache Webサーバーをインストールすることができます。

データベースサーバー構築

業務でデータ管理を行う場合、MySQLやPostgreSQLなどのデータベースサーバーをLinux上に構築して運用することが可能です。顧客情報や売上データなどを安全に管理できます。

sudo dnf install mariadb-server

このコマンドでMariaDBサーバーをインストールできます。

ファイルサーバー構築

Linux上でSambaやNFSを使うことで社内ファイルサーバーを構築できます。

Windows環境からも接続できるため社内共有ファイルの一元管理に活用可能です。

メールサーバー構築

Linuxを用いることでPostfix、Dovecotを組み合わせたメールサーバーを構築できます。社内ドメインでのメール送受信を可能にし、メール運用コストの削減が図れます。

DNSサーバー構築

BINDなどを使うことで社内専用のDNSサーバーを立て、内部ネットワークで名前解決を可能にできます。

特に複数サーバーを運用する場合に有効です。

DHCPサーバー構築

dnsmasqやdhcpdを利用してDHCPサーバーを構築することで、社内ネットワークに接続するPCや機器へ自動的にIPアドレスを配布可能です。

VPNサーバー構築

OpenVPNやWireGuardを使ってVPNサーバーを立てることで、外出先や在宅勤務環境から安全に社内ネットワークへ接続可能となります。

Gitサーバー構築

GitLabやGiteaを利用してソースコード管理用のGitサーバーを構築できます。

複数人での開発管理や履歴管理を効率的に行うことが可能です。

監視サーバー構築

ZabbixやPrometheusを用いてサーバーのリソース監視や死活監視を行うことが可能です。

障害対応の迅速化やトラブル防止に役立ちます。

バックアップサーバー運用

rsyncやBaculaを使用して社内データの自動バックアップ環境を構築可能です。

トラブル時のデータ復元が可能となり、事業継続性を高めます。

コンテナ運用環境の構築

DockerやPodmanを用いてコンテナベースの運用環境を構築できます。

アプリケーションの動作環境を簡単に分離・管理できるため、運用負荷を軽減可能です。

仮想化基盤の構築

KVMやProxmox VEを用いて仮想化環境を構築できます。

一台の物理サーバーで複数の仮想サーバーを稼働させ、リソース効率を高めることが可能です。

ジョブ管理と自動化

cronによる定期実行、Ansibleによる構成管理自動化を活用し、バックアップやアップデート作業を自動化することで業務効率化を図ることが可能です。

ネットワーク機器の管理

SSHによるネットワーク機器へのログイン、syslogの収集など、ネットワーク機器管理業務にもLinuxは活用できます。

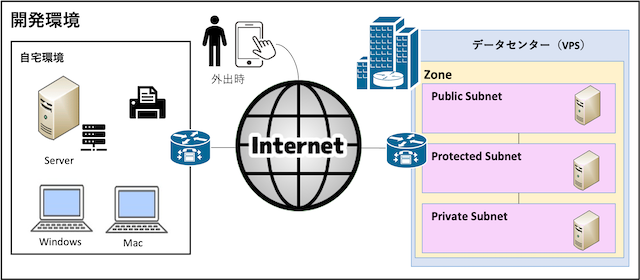

私のLinuxの使い方

私はLinuxを開発サーバーとして活用しています。

VPS上にLinuxサーバーを立て、Shell、Java、Pythonのコード実験や動作確認を行える自分専用の実験室を構築しています。

これによりローカル環境を汚さず、いつでも自由に開発や検証ができる環境を維持しています。

この方法の利点は、自分のPCのリソースはサーバーへのリモート接続に使うだけで、コードのコンパイルや実行など負荷の高い処理は全てVPS側で完結する点にあります。

PCのファンが回り続けることもなく、軽快な状態で快適に作業を進めることができます。

完成したソースコードや作成したプロダクトはそのままGitHubへ保存しています。

これにより開発履歴の管理やバージョン管理、バックアップが容易になり、複数環境での作業の切り替えもスムーズに行えるようになっています。

この使い方が向いているユーザー

- MacやWindows環境を汚さずに安全にコード実験を行いたい人

- 自分専用のShell、Java、Python等の練習環境を持ちたい人

- プログラムのコンパイルや実行でPCのファンがうるさくなるのが嫌な人

- 低スペックPCで学習や開発を快適に行いたい人

- 開発したソースをGitHub管理しながら学習したい人

- 家でも外でも同じ環境で開発や学習を続けたい人

- 将来VPS運用やLinuxサーバー運用スキルを身につけたい人

- エンジニア転職準備でLinux・Git・VPS環境の基本運用に慣れておきたい人

VPSを使ったLinux開発サーバーの構築方法については以下の記事で詳しく解説しています。

▶︎【conoHa】VPSを安全に使うための初期設定マニュアル

▶︎ VSCode × VPS リモート接続手順まとめ【SSH設定対応】

▶︎ GitHubの使い方を完全解説|アカウント作成から実践活用までを紹介

私のLinuxの立ち位置

業務を除いて個人的に、私にとってLinuxは「リソースの分業を実現するためのツール」という立ち位置にあります。

ローカルPCだけですべてを完結させるのではなく、負荷をかける作業や常時稼働させる作業をLinuxサーバー側に任せることで、PC環境を清潔に保ちながら快適な作業環境を維持できるようにしています。

自分のPC環境を汚さずに済むのが大きな利点です。開発環境や実験ツールを自分のPCに直接インストールすることなく、Linuxサーバー上で管理することでローカル環境をクリーンに保てます。

また、自分のPC環境への負荷を抑えられる点も重要です。負荷の高いコンパイル処理や長時間稼働が必要なバッチ処理などはすべてLinuxサーバー側で完結させることで、PCはSSH接続など最低限のリソース使用だけで作業を進められます。

さらに、Linuxサーバーなら24時間365日稼働させておけるため、バックアップ処理やジョブスケジュール、実験用サーバーを常時動かし続けることができます。

自宅PCでは電源管理やネットワーク切断の不安がありますが、Linuxサーバーなら常時稼働が前提で安定しています。

外出先からいつでもアクセス可能である点も大きな強みです。

自宅PCは停電やネット障害があるとアクセスできなくなりますが、VPS上のLinuxサーバーなら外出先、カフェ、出張先からも同じ環境にアクセスし作業を継続することができます。

私にとってLinuxは、処理・稼働・環境管理を分離し、快適で安定した作業環境を維持するためのパートナーとして活用している存在です。

ディストリビューションとは?

ディストリビューションはLinuxの配布形態(種類)のことを指します。

そもそもLinuxとは、カーネル(OSの核となる機能)の名称です。

ディストリビューションは、Linuxカーネルをベースとして、ユーザーが利用しやすいようにパッケージ化されたものを指します。

ディストリビューションは多くの種類が存在しますが、主流はRedHat系のCentOS、Debian系のubuntuの2つです。

多くの企業では主にRedHat系OSが採用されています。

無償で使用できる

LinuxはOSSであるため、無償で誰でも利用することができます。

個人でソースコードの解析を行うことも、カスタマイズすることも可能です。

Linuxが公開後も現在まで独自の発展を遂げています。

OSSとは?

オープンソースソフトウェア(英: Open Source Software、略称: OSS)とは、利用者の目的を問わずソースコードを使用、調査、再利用、修正、拡張、再配布が可能なソフトウェアの総称です。

UNIXとの違い

UNIXは商標が登録されており、Linuxのようにソースコードは公開されていません。

UNIXを学習するためには流通しているUNIX OSを購入する必要があります。

加えて、UNIXと名乗るためにはライセンス料も必要となります。

UNIXを学習することで、Linuxの理解を深めることは可能ですが、これからLinuxの学習を始める場合は、最初からLinuxを使って学習することをおすすめします。

参考までに、UNIX OSはSun Microsystems社のSolaris、身近なところではApple社のmacOSもUNIXをベースに作成されています。

Linuxユーザーが最初に抱く疑問とその答え

Linuxに初めて触れる際、多くの人が「プログラミングの知識は必要?」「どんな場面で役立つの?」など、さまざまな疑問を抱きます。

このセクションでは、初心者が特に気になりやすい質問に答えながら、Linuxの魅力や活用方法をわかりやすく解説します。

Linuxを始めるにあたっての不安を解消し、次のステップへ進むための道筋を明確にします。

Linuxを使うにはプログラミングスキルが必要ですか?

いいえ、Linuxを使うためにプログラミングスキルは必ずしも必要ありません。

Linuxには、初心者でも簡単に使えるグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が用意されており、基本的な操作であればプログラミングの知識がなくても問題なく行えます。

また、コマンドラインを活用することでさらに柔軟な操作が可能になりますが、これは少しずつ学んでいけば習得できるものです。

初心者向けのディストリビューション(例:UbuntuやLinux Mint)は特に操作が簡単で、Linuxの学習を始めやすい環境が整っています。

Linuxはどのような業界で使われていますか?

Linuxは、その安定性や柔軟性から幅広い業界で利用されています。以下は、具体的な利用例です:

- IT業界

Webサーバーやクラウドインフラの運用で広く採用されています。

例として、AWS(Amazon Web Services)やGoogle CloudはLinuxをベースとしたインフラを提供しており、システム管理やアプリケーションホスティングに使用されています。 - エンタープライズ分野:

銀行や保険などの基幹システムでは、Linuxの信頼性が高く評価されています。

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)やSUSE Linux Enterprise Server(SLES)など、エンタープライズ向けディストリビューションが主に使用されています。 - 教育機関:

プログラミング教育や研究用途で、大学や学校においてLinuxが利用されています。

例えば、オープンソースツールと組み合わせることで、教育コストを削減しています。 - モバイル業界:

Android OSの基盤としてLinuxが使用され、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを支えています。 - 組み込みシステム:

家電製品やIoTデバイスにもLinuxが搭載されています。

例として、スマート冷蔵庫、ネットワークカメラ、さらには自動車の情報システムが挙げられます。

このように、Linuxは多様な業界で欠かせない存在となっています。その理由は、無料であることに加え、堅牢性と高い柔軟性を兼ね備えているからです。

WindowsやmacOSとの互換性はありますか?

はい、LinuxはWindowsやmacOSとの互換性を一定程度持っています。

- ファイルの互換性:

Linuxは、NTFS(Windows)やHFS+(macOS)のファイルシステムをサポートしており、USBドライブや外付けHDDのデータを読み書きすることが可能です。 - アプリケーション互換性:

WineやProtonといったツールを利用することで、一部のWindowsアプリケーションをLinux上で動作させることができます。 - クラウドや共有環境:

LinuxはWindowsやmacOSと同じネットワーク内で動作し、ファイル共有やリモートアクセスを行うことができます。

ただし、特定のソフトウェアやハードウェアはLinuxでサポートされていない場合もあるため、利用目的に応じて事前に互換性を確認することをお勧めします。

まとめ:Linuxの魅力と次のステップ

Linuxは、オープンソースであることによるコストパフォーマンス、柔軟なカスタマイズ性、多様なディストリビューションの存在など、他のオペレーティングシステムにはない多くの魅力を持っています。

これらの特長が、Linuxをサーバー運用や開発環境、さらには日常的なデスクトップ利用にまで広く普及させる理由となっています。

初心者にとっても、操作が簡単なディストリビューションや充実したオンラインリソースが用意されているため、スムーズに学習を始めることができます。

最初はGUIを中心に操作を覚え、慣れてきたらコマンドラインやシェルスクリプトの活用に挑戦するとよいでしょう。

次のステップとしては、以下のような行動をおすすめします。

- ディストリビューションの選定:

UbuntuやLinux Mintなど初心者向けのディストリビューションをインストールして、Linuxの基本的な操作を体験してみましょう。 - 基本コマンドの習得:

ファイル操作やシステム管理に使う基本的なコマンド(例:ls、cd、mkdir)を学ぶことで、Linuxの操作が格段に楽になります。 - 活用事例の探求:

サーバー構築、プログラミング、セキュリティテストなど、興味のある分野でLinuxをどのように活用できるか調べ、実際に試してみてください。 - コミュニティへの参加:

オンラインフォーラムやLinuxユーザーグループに参加して、他のユーザーと交流しながら知識を深めるのも効果的です。

Linuxは奥深く、多彩な可能性を秘めたOSです。学習を進めることで、その魅力をさらに実感し、新たなスキルを身につけることができるでしょう。

あなたのLinuxの旅が充実したものになることを願っています!

この記事を読んだら、次は 「【初心者向けLinux】インストールからログインまでの完全マニュアルう」 を読むのがおすすめです!