自分がいなくても回ってしまう世界で生きていませんか?

そこに未来はありますか?

Beエンジニアは、現役エンジニアBeProが運営する“仕組みで生き残る時代”のための実践ブログです。

単なるノウハウや1文法解説ではなく、「考え方・設計・自動化」を一貫して学べる構成で、エンジニアが“自分の頭で動ける仕組み”を作るための道筋を示します。

このブログの使い方

自立のために必要な技術は、ばらばらに学んでも成果につながりません。 上から順に積み上げることで、道具の扱いから設計・再構築、そして収益化までを一つの流れとして身につけることができます。

自分の現在地に近いステップを選んでください。

自立ロードマップ

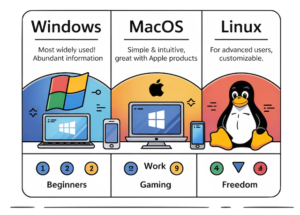

IT入門・基礎講座

ITを“構造”で理解することが、この講座の目的です。

技術を暗記ではなく、仕組みとして整理し、次のステップ(サーバー・プログラミング・キャリア)へ自然に繋げます。

ITの原理を理解し、仕組みで考える力を磨く

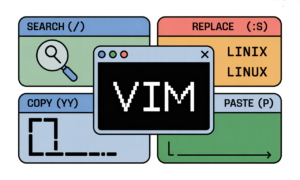

IT基盤スキル

IT基盤を“仕組み”で理解し、現場で活かせる設計力を身につけるための講座です。

Linux・ネットワーク・Vim・システム設計を通じて、自分の手で再現できる技術を確かな形にしていきます。

システムを支える土台を理解し、安定運用を極める

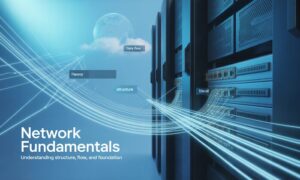

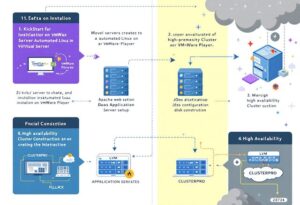

サーバー・環境開発

サーバー構築を“再現できる技術”として身につけることが、この講座の目的です。

オンプレからVPSまでの実装手順を通して、仕組みを理解しながら安定稼働を設計できる力を養います。

開発環境を構築し、動くシステムを自在に操る

プログラミング

プログラミングを“仕組み設計”として理解することが、この講座の目的です。

Shell・Java・Pythonそれぞれの設計思想を通じて、現場で動くコードの構造を読み解き、自動化と再現性の高い実装力を身につけます。

思考をコードに変え、仕組みを創り出す力を磨く

キャリア・学習戦略

キャリアを“設計思考”で捉え、学びを成果に変えることが、この講座の目的です。

キャリア診断・学習戦略・実践独立の3ステップを通じて、自分の強みを仕組み化し、持続可能な働き方を構築します。