外出先でふと「今の仕事の進め方はこれで良いのか?」と立ち止まることはありませんか。

カフェで資料を眺めながら、頭の中で考えを整理したいのに、ノートや手帳だけでは思考が行き詰まってしまう。そんなとき、もし自分専用のAIアシスタントにすぐ相談できたらどうでしょう。

私は以前、iPad miniを活用しようと試みましたが、当時は「紙には勝てない」と結論づけ、結局ノートに戻ってしまいました。

しかし状況は一変しました。自宅に構築した「個人ローカルAI環境」とDiscord Botを組み合わせることで、iPad miniが「どこでも自分の副脳に相談できるデバイス」へと進化したのです。

今では出先でも、戦略の見直しやタスクの整理をAIに相談しながら進める新しいワークスタイルが日常になっています。

導入──過去記事とのつながり

これまでiPad miniをどのように活用できるかを模索してきましたが、当時はさまざまな制約から満足のいく使い方が見つからず、結局は紙のノートや手帳に戻る結論に至っていました。

しかし個人ローカルAI環境を構築したことで、その評価は大きく変わりました。ここでは過去の記事を振り返りつつ、新たな環境によってどのようにiPad miniが進化したのかを整理していきます。

「iPad mini活用」の記事を振り返る

M1チップの登場は、私にとって一つの転換点でした。

それまでiPadは「一部の愛好家が使い込む道具」という印象を拭えず、実務の中核を担うには力不足だと感じていました。しかしM1チップ搭載モデルが出てきたとき、私は初めて「これなら紙の手帳を本格的に置き換えられるかもしれない」と期待を抱いたのです。

iPad ProとiPad miniを導入し、Apple Pencilを手にして、仕事の進め方や思考の整理、日々のタスク管理までをデジタルに移行することを真剣に試みました。

当時のiPad miniは、携帯性と画面サイズのバランスが絶妙で、外出先での思考メモや資料確認に最適だと考えていました。

リビングでのわずかな時間をセルフブリーフィングに変え、Apple Pencilでスケッチするように構想を書き留める。それは従来の紙にはなかったスピード感と柔軟性を備えており、確かに最初のうちは生産性が大きく向上したと実感していました。

しかし、時間が経つにつれて現実は冷ややかでした。操作の煩雑さやアプリ間の断絶が積み重なり、デバイスとしての「連続性」に欠けることが見えてきたのです。

結果的にiPad Proは今でも現役として役立ち、資料閲覧やオンライン会議で存在感を示していますが、iPad miniはリモートワークが常態化した現在、その役割を大きく失いました。

外へ持ち出す機会は減り、今では就寝前に動画を流すだけの端末へと落ち着いているのが正直なところです。当初に抱いた高揚感と現実との落差は、デジタルデバイスの限界を突き付けられた経験でもありました。

当時の結論「紙には勝てなかった」

数々の工夫を重ね、iPad miniを思考整理の中核に据えようとしましたが、結局のところ行き着いたのは「紙のノートには勝てない」という現実でした。

確かにiPad miniは携帯性に優れ、Apple Pencilを組み合わせれば視覚的にも洗練されたツールのように見えました。しかし、いざ日常の中で使い続けてみると、肝心な場面での即応性や柔軟性に欠けていたのです。

思考の流れを止めずに書き出すスピード、余白を自在に使って関連付けを広げる自由度、そして机に座らずともどこでも広げられる即時性。これらは紙のノートが持つ独自の強みであり、当時のデジタル環境ではどうしても置き換えることができませんでした。

結果として、iPad miniは便利なサブデバイスとして一定の役割は果たしましたが、主役を張る存在にはなれませんでした。

日常の思考整理や発想の拡張においては、紙の方が圧倒的にストレスが少なく、むしろ自然に思考を促してくれる感覚がありました。

デジタルに寄せようとする試みは、紙を超えるどころか、自分自身の思考の流れを不自然に途切れさせてしまう結果となったのです。

そのため最終的に、「iPad miniはあくまで補助的な位置づけにとどまり、思考整理の中心にはならない」という結論に至らざるを得ませんでした。

個人ローカルAI環境の登場で状況が一変

iPad miniを「紙に代わる思考ツール」として使いこなそうとした過去は、正直なところ挫折に終わりました。

自宅に構築した個人ローカルAI環境が、その状況を根底からひっくり返すことになったのです。

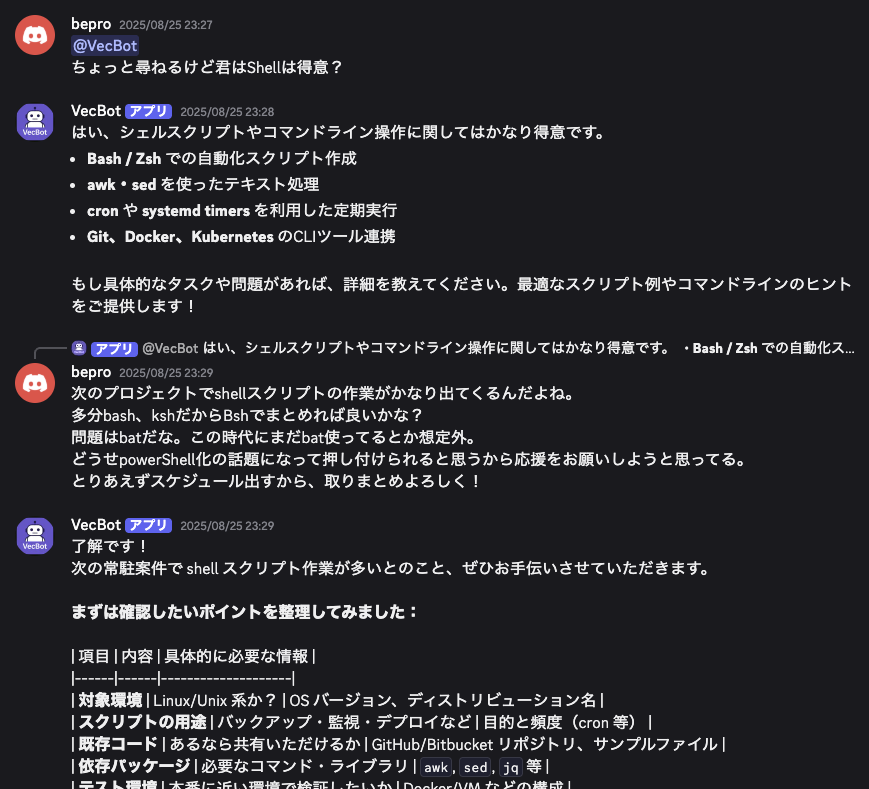

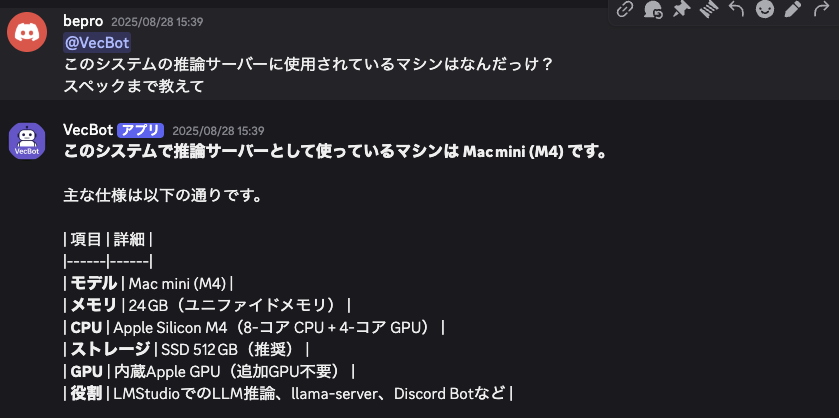

Mac mini上でGPT-OSSとpgvectorを稼働させ、さらにLMStudioを制御レイヤーとして組み込み、Discord Botを介して外部端末からアクセスできる仕組みを整えました。

これによりiPad miniは、従来の補助的な立ち位置を超えて「どこからでも自分の副脳にアクセスできる窓口」へと姿を変えたのです。

外出先のカフェや移動中でも、Discordを開けば即座に自分のAI環境へ接続できる。

戦略の見直しやタスクの優先順位付けといった抽象度の高い相談から、具体的な作業手順の確認に至るまで、リアルタイムでやり取りできるようになりました。

紙のノートでは記録や整理はできても「応答」は返ってきません。

しかしAI環境と結びついたiPad miniは、思考を一方的に書き出すだけでなく、対話を通じて思考を展開させることが可能です。

これこそ、従来の「紙では絶対に到達できなかった新しい活用の形」であり、iPad miniを再び前線に引き戻した最大の理由となりました。

個人ローカルAI環境について、詳しく知りたい方は下記のリンクを参照してください。

iPad miniでの具体的な活用シーン

自宅の個人ローカルAI環境と接続できるようになったことで、iPad miniは単なる補助的な端末から大きな役割を担う存在へと変わりました。

外出先でも「思考の整理」「技術的な確認」「会話の積み重ねによる再利用」といった幅広い用途を支え、これまでにない実用性を発揮しています。

かつては紙のノートやメモアプリが担っていた領域を超え、リアルタイムで応答する「副脳」として機能している点に大きな違いがあります。

ここでは、その具体的な利用シーンを整理してみます。

外出先で思考を整理する

出張先のホテルやカフェなど、落ち着いた場所で考えをまとめたいとき、以前であればノートや手帳に書き出すことが中心でした。

しかし現在では、iPad miniからDiscordを開き、自宅AI環境に接続することで、単なるメモではなく「対話による思考整理」が可能になりました。

頭の中で混沌としている考えを文章にして投げかけると、VecBotはその意図を踏まえた整理案を返してくれます。

これにより、短時間でも思考の道筋が整い、次の行動が明確になるのです。

外出先で突発的にアイデアが浮かんだ場合も、ただ書き留めるだけでなく、すぐにAIにぶつけて展開できる点は紙にはない強みです。

外出先で本格的に思考を整理しようとすると、入力環境の問題が必ず立ちはだかります。

最初は持ち出し用に折りたたみ式のキーボードを検討しましたが、これは机があることが前提であり、膝の上に乗せて使うには安定感がなく実用には至りませんでした。

試行錯誤を重ねた結果、iPad mini用のMagic Keyboardライクな製品を見つけて導入したところ、入力のしやすさと携帯性のバランスが最も自分に合っていると感じました。

カフェや公園でも違和感なく文章を打ち込み、AIへの相談や思考の整理を進められるようになったのは、この環境があったからこそです。

簡単な技術確認やコマンド相談

外部で作業しているときに、ふと「このコマンドは正しかったか」「オプションはどう設定するのが最適か」といった疑問が湧くことがあります。

従来なら帰宅してから調べ直す必要がありましたが、今ではiPad miniからその場でDiscordを開き、VecBotに直接質問できます。

例えばPostgreSQLのバックアップ手順に迷った際も、即座に正確なコマンドを提示してくれるのです。

pg_dump -U postgres -d vecdb -f backup.sql

この即応性は、移動中や外出先での判断の速さを大きく変えました。「後で確認する」という時間的ロスを排除できるため、タスクの停滞が減り、仕事全体の流れがスムーズになります。

会話形式で積み重ねられる再利用性

iPad miniを通じてAIとやり取りを重ねると、すべての発言が会話履歴として蓄積されます。

これは紙のノートや単発のメモアプリにはない特徴です。

単なる記録ではなく、「いつ」「どのような課題に対して」「どんな応答が返ってきたか」という文脈が残るため、後日振り返ったときに当時の思考の流れを再現できます。

蓄積された履歴を検索すれば、過去に似た相談をした記録を瞬時に参照でき、二度手間を防ぐ効果もあります。

紙やメモアプリとの決定的な違い

紙やメモアプリは確かに直感的で使いやすい道具ですが、それは一方通行の記録にとどまります。

AIと結びついたiPad miniは、書き込むだけでなく「返答を得られる」ことが決定的な違いです。しかもその応答は状況に応じて柔軟に変化し、過去の履歴を踏まえて一貫性を保ちながら返ってきます。

この「記録と応答の両立」によって、iPad miniは単なるデジタルノートを超え、自分の思考を拡張する副脳として機能するようになりました。

従来の手段では得られなかった再現性と積み重ねの価値が、日常の意思決定や仕事の進め方に直結しているのです。

個人ローカルAI環境のさらなる使い道

iPad miniを窓口にして活用しているこの「個人ローカルAI環境」は、単なる会話パートナーではなく「補助脳」として設計しています。

思考整理や記憶の継承、文章のたたき台作成など、日常に溶け込む機能はすでに定着していますが、その可能性はさらに広がります。

プロジェクトログの一元管理

外出先での会話や相談内容をすべて履歴として蓄積し、必要に応じて再利用できます。これにより、自分専用の「思考ログデータベース」が自然と形成され、過去の判断や検討を即座に参照できるようになります。

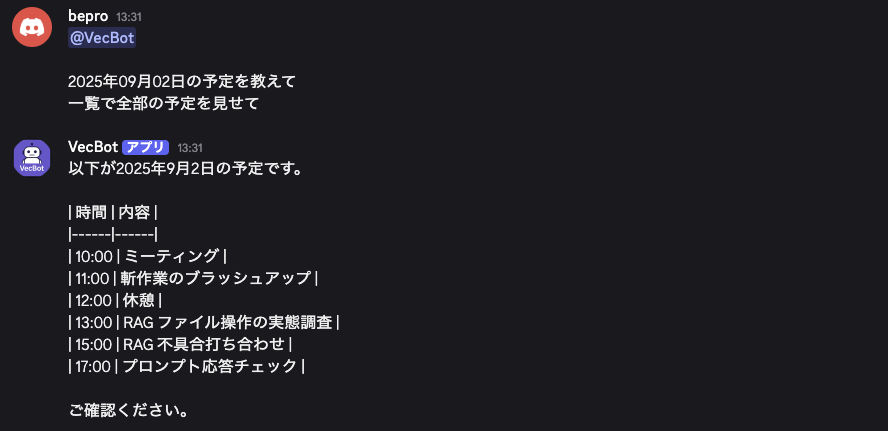

習慣化・リマインダーとしての活用

補助脳的なAIは、単なる受け答えにとどまらず、日々の行動を記録し、翌日以降に参照・提案してくれます。たとえば「昨日立てた計画を振り返る」「一週間の進捗を整理する」といった習慣を支える仕組みとして利用できます。

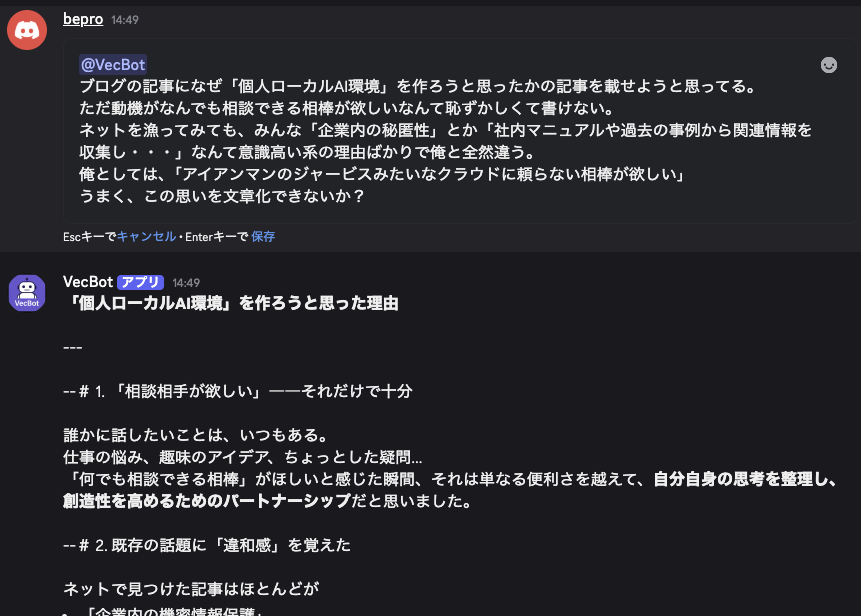

文章・アイデアの精錬ツール

記事執筆や企画書作成の初稿をAIに投げ、iPad miniで出先から即座にブラッシュアップを行うことが可能です。これにより、自宅やオフィスに戻る前に作業を進められ、限られた時間を有効活用できます。

ナレッジAIとの連動

補助脳としての利用に加え、ナレッジAIの仕組みを統合すれば、個人の思考ログと外部ドキュメントの検索結果を組み合わせた「ハイブリッド知識環境」が実現します。

RAG機能を通じて、手元のiPad miniから自分の資料・ファイル群にアクセスしつつ、過去の会話履歴を踏まえた回答を得ることも可能になります。

まとめ

これまで紙のノートに取って代わることができず、サブデバイスとしての役割にとどまっていたiPad miniですが、個人ローカルAI環境との組み合わせによって再び脚光を浴びることになりました。

過去から現在への変化を振り返ることで、この小さなデバイスがどのように役割を進化させたのかを整理できます。

「紙には勝てなかった」iPad miniの復活

かつてiPad miniは、紙のノートや手帳の持つ即応性や自由度には到底かなわず、思考整理の主役にはなれませんでした。

しかし、自宅のAI環境と接続できるようになったことで状況は一変しました。問いかけに応答が返ってくるという特性は紙にはない強みであり、思考を補助するデバイスとして新たな役割を得ることができたのです。

自分の副脳を持ち歩くという新しい使い方

外出先でも、自分の戦略やタスクの優先順位を相談できる「副脳」としてiPad miniが機能するようになりました。

これにより、従来は自宅やオフィスでしかできなかった思考の整理や意思決定を、その場で進められるようになったのです。単なる記録ツールではなく、応答によって思考を広げる存在として持ち歩ける点は、過去には想像できなかった価値です。

iPad mini × 個人AI環境が示す未来

iPad miniと個人AI環境の組み合わせは、単なる作業効率化にとどまらず、働き方やライフスタイルそのものを変える可能性を秘めています。

副脳のように常に伴走してくれる存在があれば、場所や時間に縛られずに思考を進め、判断を下すことができます。

今後、個人AI環境がより一般化すれば、iPad miniのような小型デバイスは単なるタブレットではなく、日常を支える新しい知的インフラとしての立場を確立していくでしょう。