IT入門シリーズ

🟣 STEP 4: IT技術の応用を学ぶ

📌 システム開発、データベース、セキュリティなど、実践的なIT技術を習得する。

└─【IT入門】IT技術の基礎知識を理解しよう|データベース・セキュリティ・開発手法

├─ 【IT入門】データベースとは?初心者でもわかる基本ガイド!

├─ 【IT入門】セキュリティとは?仕組みと対策を解説!

├─ 【IT入門】クライアントサイドとサーバーサイドの違いとは?

├─ 【IT入門】システム開発の流れを初心者向けに解説!

| ├─【IT入門】UMLとは何か? メリット・デメリットを詳細に解説

| ├─【IT入門】プロジェクトとは?一般的な意味とソフトウェア開発における違いを解説

| ├─【IT入門】ウォーターフォールとは?新人SE&未経験でも分かり易く解説!

| ├─ 【IT入門】アジャイル開発に設計は不要?誤解されがちな設計の基本と進め方

| └─ 【IT入門】スクラム開発の設計とは?スプリントごとの進め方と成功のコツ

├─ 【IT入門】フロントエンドとバックエンドの違いとは?将来性は?

└─ 【IT入門】設計手法とは?システム開発における役割と基本を知ろう

近年、Web アプリやモバイルアプリの開発において「フロントエンド」「バックエンド」という言葉をよく耳にします。

しかし、これらがそれぞれ何を指すのか、将来的なキャリアとしてどちらにフォーカスすべきかは、初心者にとってはわかりにくいものです。

本記事では、技術的観点と業界動向の両面から「フロントエンドとバックエンドの違い」を整理し、これから目指すべき方向性を明らかにします。

技術的定義と基本概念

Webサイトやアプリを作るとき、「フロントエンド」と「バックエンド」という言葉をよく耳にします。

どちらも聞き慣れない言葉ですが、実は私たちが普段使っているアプリの“表と裏”を表しています。

この2つの役割を理解しておくと、ITの世界がぐっと身近に感じられます。エンジニアを目指す人にとっては、どちらの分野を学ぶべきかを判断する大切な入り口にもなります。

フロントエンドとは

フロントエンドは、あなたがスマホやパソコンで実際に目にしている部分です。

ボタンを押したり、画面をスクロールしたり、フォームに入力したり――そうした操作のすべてがフロントエンドの仕事です。

💡 たとえば、SNSで「いいね」を押したときにボタンの色が変わる。

この“動き”を作っているのがフロントエンドです。

使われる技術は、HTML・CSS・JavaScriptなど。難しく聞こえるかもしれませんが、要は「どう見せるか」「どう動かすか」を考える仕事です。

そして、その目的は“ユーザーに気持ちよく使ってもらうこと”。

デザインや操作性を工夫して、ストレスのない体験を作り出します。

たとえば、あなたがショッピングサイトで商品を探すとき、ボタンや検索欄が直感的に使えると安心しますよね。

そう感じさせてくれるのがフロントエンドの力です。

バックエンドとは

バックエンドは、フロントエンドの「裏側」で動く頭脳のような存在です。

ユーザーが入力した情報を受け取り、必要なデータを処理して結果を返す――そんな“見えないけれど欠かせない部分”を担当します。

🔧 たとえば、ログイン画面でIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押すと、 「そのユーザーは本当に登録されているか?」を確認し、結果を画面に返してくれるのがバックエンドの仕事です。

使われる言語は、PythonやPHP、Javaなど。こちらも名前だけ聞くと難しそうですが、要するに「裏で考えて判断する部分」と捉えれば大丈夫です。

データを守り、正確に届ける。まるで縁の下で支えてくれる頼れるスタッフのような存在です。

バックエンドがしっかりしていれば、どんなにアクセスが増えてもシステムは安定して動き続けます。

つまり、サービスを支える「安心の仕組み」を作るのがバックエンドなのです。

フロント/バック間のやりとり(API・HTTP)

フロントエンドとバックエンドは、まるでチームのように連携しています。

表と裏で、それぞれが自分の得意分野を活かしながら“会話”をしているのです。

🌐 たとえば、あなたがオンラインショップで「カートに追加」を押したとき。 フロントエンドが「この商品をカートに入れて」とバックエンドに伝え、 バックエンドが「OK、追加完了!」と返す。

このやりとりを支えているのが「API」という通信のルールです。

フロントが「伝える人」、バックが「処理する人」。 二人三脚で動くからこそ、私たちはスムーズにアプリやWebサイトを使うことができるのです。

そしてこの関係性を理解すると、エンジニアとしてどちらの分野を学ぶべきかが見えてきます。

フロント/バック

- 人が触れる部分を作るのが好きならフロントエンド。

- 仕組みや裏側の動きを考えるのが好きならバックエンド。

どちらも欠かせない存在であり、どちらを選んでも“人の役に立つ仕事”につながります。

技術スタックと構成要素

Webサイトやアプリは、いくつもの仕組みが組み合わさって動いています。

見た目を作る人、裏側でデータを扱う人、そしてそれを支える仕組みを整える人。

まるでチームで動く舞台のように、それぞれの役割が重なり合ってひとつのサービスが完成します。

ここでは、初心者の方でもイメージしやすいように、「フロントエンド」「バックエンド」「支える技術」の3つの視点で解説します。

フロントエンドで使われる技術

フロントエンドは、あなたが実際に見て、触っている部分です。

スマホでボタンを押したり、画面をスクロールしたり、検索欄に文字を入れたり――。

そうした“操作できる世界”を作るのがフロントエンドの仕事です。

💡 たとえば、通販サイトで商品を探しているときに「すぐ見つかった!」と感じるのは、画面の作りがわかりやすいからです。

それをデザインしているのがフロントエンドです。

難しく考える必要はありません。

HTMLは「ページの骨組み」、CSSは「色や形」、JavaScriptは「動き」を担当しています。

この3つを組み合わせることで、誰にとっても使いやすい画面を作ることができます。 フ

ロントエンドの魅力は、“自分の作ったものがすぐ目に見える”ことです。

作ったボタンが動くだけで嬉しくなり、自然と学び続けたくなります。

「誰かが使いやすいと感じてくれる」――そんな実感を得られるのが、フロントエンドの大きなやりがいです。

バックエンドで使われる技術

バックエンドは、見えないところで動いている「頭脳」のような存在です。

ユーザーが入力した情報を受け取り、必要な処理をして、結果を返す。

そのすべてがこの裏側で行われています。

🔧 たとえば、あなたがログインボタンを押したとき。

「この人は登録しているか?」「パスワードは合っているか?」を確認して、結果を返す。

こうした裏の仕組みを作るのがバックエンドの仕事です。

ここでは、PythonやPHP、Javaなどがよく使われますが、名前を覚える必要はありません。

大切なのは、「バックエンドは“考える”役割」というイメージです。

フロントエンドが“見せる”なら、バックエンドは“判断する”。

この2つが連携することで、アプリやサイトはスムーズに動きます。

バックエンドを理解すると、「なぜこのボタンを押すと結果が出るのか」が見えてきます。

仕組みの裏側がわかると、トラブルに強くなり、より自信を持って開発を進められるようになります。

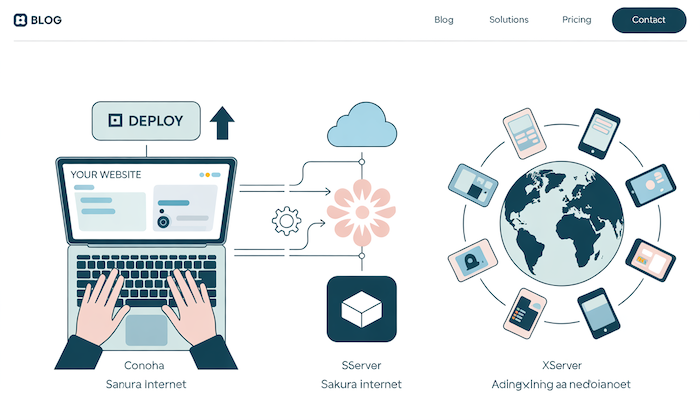

支える技術(デプロイ・ホスティング・ミドルウェア)

Webサイトを作っただけでは、まだ誰にも見てもらえません。

それを“インターネットの世界に出す”ために必要なのが、支える技術たちです。

☁️ デプロイ 作ったサイトを実際に公開することです。

自分のパソコンの中にあるだけでは見られないので、サーバーにアップして、世界中からアクセスできるようにします。

🖥️ ホスティング サイトを置いておく“家”のようなものです。

XserverやConoHaなどのサービスが、この家を貸してくれる役割を持っています。

⚙️ ミドルウェア フロントエンドとバックエンドの間で情報を運ぶ“通訳”のようなものです。

たとえばApacheやNginxといったソフトがその役割を担い、データを正しく届けます。

💬 これらの仕組みが整うことで、あなたが作ったサイトは「安定して見られる」「誰でもアクセスできる」状態になります。

つまり、支える技術を知ることで、自分の作品を“世の中に出せる力”が身につくのです。

実践環境を整える

ここまで学んだ知識を実際に試すには、Linuxを動かす環境が必要です。手軽に始めるならVPSを利用するのがおすすめです。

→ VPS徹底比較!ConoHa・さくら・Xserverの選び方

VPSを利用してLinux環境を準備したら、実際の設定は下記の記事が参考になります。

→ VPSに開発環境を自動構築する方法|Apache+Tomcat+PostgreSQL

実務での違い・運用上の制約

フロントエンドとバックエンドの違いは、机の上とその引き出しのような関係に似ています。

目に見える机の上がフロントエンド、引き出しの中で静かに整理されているのがバックエンド。

どちらかが欠けても、仕事はうまく進みません。

ここでは、実際の運用でどう違いが出るのか、そしてシステムを安定して動かすために気をつけたいポイントをやさしく解説します。

性能/スケーラビリティ面の差異

性能とは「どれだけ速く・軽く動くか」、スケーラビリティとは「どれだけ大きく成長できるか」を指します。

Webサイトでもアプリでも、利用者が増えるほど処理が増え、負荷がかかります。

ポイント

- ⚡ フロントエンドの場合 ボタンを押した瞬間の反応や、画面の切り替えスピードなど、見た目の“速さ”が性能に直結します。 画像を軽くしたり、無駄な動作を減らしたりすることで、サクサク動く体験を作り出します。

- ⚙️ バックエンドの場合 一度にたくさんの人がアクセスしても止まらない仕組みが求められます。 データベースへのアクセスを効率化したり、処理を分担したりすることで、どんな負荷にも耐えられる設計が重要になります。

💡 覚えておきたいのは、「速いだけではダメ」ということです。 誰にとっても快適に使えるようにする――それが、性能とスケーラビリティの本当の意味です。

セキュリティ・権限管理・データ整合性

Webシステムの世界では、「安全に使えること」が何よりも大切です。

どんなに見た目が美しくても、情報が漏れたり壊れたりしては意味がありません。

ポイント

- 🔒 セキュリティ セキュリティとは「悪意ある攻撃から守る盾」のような存在です。 フロントエンドでは、入力内容をそのまま送らず、間違いを防ぐ工夫をします。 バックエンドでは、送られてきた情報が本当に正しいのかを確認し、不正な操作を防ぎます。

- 👥 権限管理 すべての人が同じ操作をできるわけではありません。 たとえば、管理者だけが記事を削除できる、ユーザーは閲覧だけできる、というように操作の範囲を制限します。 この仕組みが正しく動くことで、安心して使えるサービスになります。

-

💾 データ整合性 整合性とは、データが常に正しい状態を保っていることです。 もし、同じ情報を別の場所で編集してしまったら、どちらが正しいかわからなくなります。 バックエンドでは、そうした矛盾を防ぐためにルールを設け、常にデータの正確さを維持します。

- 🌐 セキュリティや整合性は、一度壊れると取り返しがつきません。 「誰が・いつ・何をしたか」をきちんと記録しておくことが、安全な運用につながります。

実務での違いと仕組みのバランス

フロントエンドとバックエンドは、表と裏で動く“チームメイト”のような関係です。

どちらかが頑張りすぎても、もう一方がついていけなければ全体の動きはぎこちなくなります。

たとえるなら、レストランのホール(フロントエンド)とキッチン(バックエンド)。

お客さんの笑顔を支えるには、両方の息が合っていることが欠かせません。

速さと軽さの違い

ホールスタッフ(フロントエンド)は、お客さんに「すぐに対応できる気持ちよさ」を届ける役目です。

注文を素早く受け取り、見た目も美しい料理を運ぶ。そのテンポの良さが信頼につながります。

一方のキッチン(バックエンド)は、味や安全性を守るために正確に料理を仕上げます。

いくら見た目が美しくても、料理が出てくるのが遅ければお客さんは離れてしまいます。

速さと正確さ――その両立こそが、システムでもサービスでも大事なポイントです。

安全に守るしくみ

お店にも「厨房は関係者以外立ち入り禁止」というルールがあります。

これと同じで、システムの世界でも“誰がどこまで触れるか”を決めることで安全を守ります。

フロントエンドは「お客さんが安心して操作できる空間」を整え、バックエンドは「裏で情報をしっかり守る壁」をつくります。

この二つがかみ合うことで、安心して使えるサービスが生まれます。

長く使える仕組み

いいお店は、何年経っても居心地が変わりません。 それは、日々の掃除やメンテナンスを欠かさないからです。

システムも同じで、作って終わりではなく、定期的な点検や調整が大切です。

フロントエンドではデザインの見直し、バックエンドではデータベースの整理やセキュリティ更新。

こうした積み重ねが「長く安心して使えるサービス」を作り出します。

保守性・拡張性での注意点

アプリやWebサービスは、一度作って終わりではありません。

運用が始まると、「新しい機能を追加したい」「デザインを変えたい」という要望が次々と出てきます。

ポイント

- 🔧 保守性 保守性とは、「後から修正しやすいかどうか」です。 たとえば、プログラムの名前付けやフォルダの整理がしっかりしていれば、他の人が見てもすぐ理解できます。 逆に、バラバラな構成だと、少し直すだけでも大きな影響が出てしまいます。

- 🚀 拡張性 拡張性とは、「新しい機能を簡単に増やせるか」です。 最初から小さく設計しておくと、後で大きく育てるのが難しくなります。 そこで重要なのが、「今すぐ必要なもの」と「将来必要になるもの」を分けて考えることです。

💡 システム開発の本質は、“未来を見越して作ること”にあります。 今日動くだけでなく、半年後・1年後も安心して使えるように設計しておく。 それが本当の意味での「保守性」と「拡張性」です。

まとめ:フロントとバックが支え合う世界

フロントエンドとバックエンドは、どちらか一方だけでは成り立たない関係です。

画面に表示される「見える部分」と、その裏でデータを動かす「見えない部分」。 この2つが息を合わせることで、私たちは快適にアプリやWebサイトを使うことができています。

一方が優れていても、もう一方が整っていなければサービス全体の質は下がってしまいます。

だからこそ、仕組みの両側を知ることは、ITの世界を理解するための第一歩になるのです。

それぞれの役割を理解する大切さ

フロントエンドは「見せ方と使いやすさ」を、バックエンドは「動きと安全性」を担当しています。

どちらも目的は同じ――「使う人が安心して使える仕組みを作ること」です。 フロントエンドを知ればデザインや操作性の工夫がわかり、バックエンドを知れば裏で何が支えているかを理解できます。

このバランスを意識できるようになると、どんなサービスに触れても「なぜこう動くのか?」を自然と考えられるようになります。

それは、ただの利用者から「仕組みを理解できる人」への一歩です。

ITの仕組みを身近に感じるために

ITの世界というと、難しい言葉や専門知識を思い浮かべるかもしれません。

しかし、実際は日常のあちこちに同じ原理があります。 たとえば、コンビニで注文を受けて商品を渡す流れ。

これもフロントエンドとバックエンドのような関係です。

お客さん(ユーザー)の操作を受け取って、裏側で情報を処理し、結果を返す――それだけのことです。

こうした仕組みを身近に感じられるようになると、ITの世界が少しずつ“自分ごと”になります。

「よくわからないもの」から「理解できるもの」へ。 その一歩を踏み出すことで、これから学ぶことがずっと楽しく、意味のあるものになっていきます。

次のおすすめ記事

おすすめITスクール

学習の第一歩としてPCの基本を押さえることはとても重要です。 ただ、ITエンジニアを目指すなら「独学」だけでは限界を感じやすい部分もあります。もっと体系的に学びたい方は、ITスクールでプロのカリキュラムを受けるのも選択肢のひとつです。