Replyのソースコードについて

記事内でのソースコードの管理が非常に煩雑になってきたため、今後はGitHubで一元管理することに決めました。

この記事で紹介しているプロジェクトの完成版ソースコードは、以下のGitHubにて公開しています。

🔗 GitHubでソースコードを確認する

Replyは、ただのWebhook Botではありません。LINEとChatGPTを組み合わせ、missionファイルによって人格と方針を備えた接客AIとして動作する新しいフレームワークです。

本記事では、その設計思想と、他の類似AI(Echoや面影AI)との違いを明確にしながら、なぜReplyが「個別対応が求められる接客業」に最適なのかを解説します。

Replyはなぜ生まれたのか?

Replyは、LINEとChatGPTを組み合わせた一般的な自動応答Botとは一線を画す設計思想のもとで開発されました。

従来のBotでは満たせなかった「接客業務における一貫した対応」や「相手に応じた柔軟な言葉選び」の重要性を再確認し、それを実現するためのフレームワークとして構築されています。

本章では、Replyが生まれるに至った背景と、なぜこの仕組みが必要だったのかを具体的に解説していきます。

ChatGPT連携の一般Botに限界を感じた背景

多くの人が試したことがあるLINE Bot連携のChatGPT実装では、ユーザーからの質問に対してAIが即時回答するというシンプルな構成が採用されています。

この構成は非常に手軽でありながらも、次のような限界がすぐに見えてきました。

まず、回答内容が一貫せず、毎回トーンが変わる問題があります。たとえば、「料金はいくらですか?」という質問に対して、前回と全く異なる言い回しや内容が返されると、顧客側は不信感を持つ可能性があります。

これはChatGPTがあくまで汎用言語モデルであり、その場その場のプロンプトに依存して応答するため、一貫性を保つことが難しいためです。

また、社内マニュアルや特定方針に基づいた回答を維持することも難しく、どれだけプロンプトを工夫しても「気まぐれなAIの言葉」で返答されることが少なくありません。

これは接客業においては致命的な問題であり、現場での運用を断念せざるを得ないケースも見られました。

「接客に人格が必要」という発想の原点

人と人が向き合う接客という現場では、「その会社らしい話し方」「担当者らしい物腰」が期待されます。

単に情報を返せば良いというのではなく、その情報をどう伝えるかという部分に“らしさ”が求められるのです。 このような状況において、AIが「人格」を持って対応する必要性が浮上しました。

Replyでは、ChatGPTの回答スタイルを完全に制御するために、「mission.json」という人格定義ファイルを導入しています。

このファイルには、以下のような内容をカテゴリ別に定義できます。

- ・口調や語尾のスタイル(丁寧、カジュアル、親身、ビジネスライク)

- ・カテゴリごとの応答方針(例:「導入」カテゴリでは前向きに背中を押すような言葉を)

- ・禁止表現やNGワード(例:「たぶん」「曖昧」などの不確実ワードは排除)

このように人格をコードとして設計することで、誰がどの顧客と対話しても「一貫性のある接客スタイル」が維持され、企業としての信頼性が保たれるのです。

顧客ごとに異なる回答が必要とされる理由

接客の現場では、同じ質問であっても、相手の属性や状況によって適切な回答内容は異なります。

たとえば「サービスの利用方法を教えてください」という問いに対して、法人顧客と個人顧客では説明のアプローチが変わるべきです。

また、すでに導入済の顧客と、これから導入を検討している顧客では、重視すべきポイントが異なります。

Replyでは、このような「回答の文脈的チューニング」をmission.jsonとカテゴリ分類によって実現します。

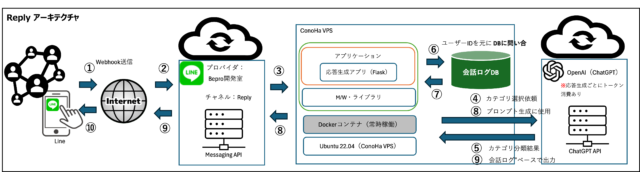

発話文を受け取ったあと、まずChatGPT APIを使ってカテゴリ分類を行い(例:「導入」「サポート」「料金」など)、そのカテゴリに対応するmissionポリシーを参照して回答を構成します。

この仕組みにより、同じ問いに対しても「相手に合わせた内容・トーン・長さ」の応答が可能となり、より人間らしい自然な対話が成立するようになります。

例えば以下のようにカテゴリごとに回答スタイルが変化します。

| カテゴリ | 対応方針 | 語尾・表現例 |

|---|---|---|

| 導入 | 前向きに導入を後押しする | ぜひ一緒に試してみましょう! |

| 料金 | 明確かつ簡潔に伝える | 月額2,000円からご利用いただけます。 |

| サポート | 安心感を与える応答 | ご不明点があればすぐに対応いたします。 |

このように、Replyの思想は「ただ答えるAI」ではなく、「接客者としての人格を備え、相手の状況を察しながら対応するAI」を目指したものです。これにより、LINE Botにおいても、まるで人が対応しているかのような自然な接客が実現されます。

Replyの設計思想と中核構造

Replyは、一般的なChatGPT連携Botとは一線を画し、接客業務に最適化された構造を備えています。

LINE連携やWebhookによる受信処理という基盤技術は同じであっても、「どう答えるべきか」「誰として応答するのか」といった“思想設計”が根本的に異なります。

この章では、Replyを支える中核構造について、技術的な要素とその背景思想の両面から詳しく解説していきます。

mission.jsonに込められた「人格」定義

Replyの中核には、「mission.json」という設定ファイルが存在します。

このファイルは、単なるシステム設定や応答テンプレートではなく、「人格の設計図」として機能するのが最大の特徴です。

通常のChatGPT連携では、毎回異なるプロンプトから応答が生み出されるため、トーンや方向性にブレが生じやすくなります。

そこでReplyでは、カテゴリごとに応答方針・語調・話法・禁止表現などを固定化した「mission.json」を用意し、ChatGPTのアウトプットに常に一貫性を持たせています。

実際のファイルには以下のような項目が定義されます。

| 項目名 | 役割 | 例 |

|---|---|---|

| category | 対象となる質問カテゴリ | 「導入」「料金」「サポート」 |

| tone | 話し方のスタイル | 親身・ビジネス・やや砕けた口調 |

| policy | そのカテゴリでの応答方針 | 前向きに背中を押す・安心感を与えるなど |

| ng_words | 禁止表現 | たぶん、おそらく、曖昧、など |

この構造によって、どんなに複雑な会話が展開されても、「Replyとしての人格」が崩れることはありません。missionファイルはプロンプトの“裏側”に存在する設計思想であり、Replyの最も重要な根幹を支えているといえます。

カテゴリ別対応方針で方針ブレを防ぐ仕組み

mission.jsonの中で重要な要素のひとつが「カテゴリ別応答方針」です

Replyでは、ユーザーの発話内容をChatGPT APIを通じて自動分類し、それぞれのカテゴリに応じた対応を行います。カテゴリとは、「導入」「サポート」「料金」「解約」など、事業における重要な顧客接点ごとに定義されるものです。

この設計により、発話がどの領域に属しているかを特定し、そのカテゴリごとに用意された方針・言い回し・前提知識を自動的に適用することができます。

例えば「サポート」に分類された場合には、やや柔らかく、安心感を与える口調が使われ、「導入」に分類された場合は、迷っているユーザーの背中を押すような応答が返るようになります。

これは人間の接客においても当然のことであり、誰にでも同じ調子で話すのではなく、状況や相手の状態に応じて言葉の選び方が変わるのはごく自然な対応です。

また、カテゴリ判定を行うことで、「不要な冗長説明を省く」という機能も果たしています。たとえば既に導入済の顧客が「プラン変更」について質問しているのに、初回導入向けの説明を長々と返してしまっては逆効果です。

こうした誤応答の防止にも、カテゴリ別設計は大きく貢献しています。

ChatGPTは単なる実行エンジンであるという割り切り

Replyの思想において極めて重要なポイントが、「ChatGPTを“頭脳”ではなく、“エンジン”として使う」という発想です。

多くのChatGPT連携システムは、あたかもChatGPTが自律的にすべてを判断・応答するような構造になっていますが、Replyではその逆です。

ChatGPTはあくまで「文脈と制約を与えられた上で、自然な文章を生成するツール」であり、誰が・どういう方針で・どんな立場から応答すべきかは、すべてmission.json側で設計されています。

つまり、ChatGPTはReplyの命令に従って発話する“執事”に過ぎないという位置づけです。

この割り切りによって、「自由に話すAI」から「指示通りに話すAI」へと転換することができ、事業用途においても安心して導入できるレベルの応答品質が得られるようになっています。

たとえば、下記のようなコード設計によって、ChatGPTに制御をかけることが可能です。

def buildPromptFromMission(category, user_message):

policy = getPolicy(category)

style = getTone(category)

return f"{policy}の方針に従い、{style}で次の質問に答えてください:{user_message}"

このようにプロンプト生成自体をmission定義に従って制御することで、ChatGPTが出力する文章の質と方向性を、常にブレなく整えることができます。

ChatGPTの能力を過信せず、「最小限の自由だけを許す設計」に徹したReplyの構造は、接客業務や業種対応における安定性を大きく向上させるものとなっています。

他のAI(Echo・面影AI)との思想的な違い

Replyは、接客特化型のAIフレームワークとして設計されており、同じくChatGPTをベースとしたプロダクトである「Echo」や「面影AI」とは思想そのものが異なります。

表面的な構造は似ていても、目的・利用者・対話の前提がまったく異なるため、設計方針やチューニングの方向性も大きく分かれます。

この章では、それぞれのプロダクトとの思想的な違いを明確にし、Replyが担う役割の特異性を整理していきます。

Echoは「自己対話」、面影AIは「記憶人格」

まず、Echoは「過去の自分の発言や理念」を蓄積し、未来の自分に向けて助言を返す自己対話型AIです。

ユーザーが残した思考ログや行動理念をフェーズごとに保存し、それをもとに「お前は以前こう言っていたぞ」と過去の価値観を反映した返答をします。

これは自己軸に沿って進むためのAIであり、他人との対話を目的としていません。 一方、面影AIは「記憶ベースの人格再現」を重視しています。

対象者の会話履歴・癖・語彙をもとに、人格そのものを模倣するAIであり、ユーザーと“関係性を持った人物”として対話を行う設計です。

過去の発言や経験をベースに「その人ならこう言いそう」という応答を返すことが目的です。

この2つに共通するのは、「ユーザー本人または特定の個人の履歴・内面を前提とした対話」です。どちらも主語が“自分”であり、内向的なAI設計となっています。

Replyは「第三者への対応」に特化した接客型AI

Replyの最大の違いは、「第三者への応答」が前提であることです。

つまり、ユーザー自身のためのAIではなく、“他者に対応するAI”として設計されている点に特徴があります。

たとえば、LINE公式アカウント上で問い合わせに来た顧客や相談者に対して、自社の方針に沿って案内を行う接客ボットとして機能します。

この構造では、AIの人格は「誰か」ではなく、「企業」「ブランド」「チーム」としての立場を担います。

mission.jsonにおける人格設計も、特定個人の模倣ではなく、「この企業としてどう答えるべきか」という観点で整備されており、ChatGPTの自由生成を徹底的に管理・制御しています。

たとえば、以下のような応答文も、すべて企業としての人格に沿って生成されています。

こんにちは。Replyをご検討いただきありがとうございます。

こちらのAIは、LINEを通じて顧客応対を行うための仕組みであり、あらかじめ定義された方針に沿って対応するため、安心してご利用いただけます。

このように、Replyでは「自分が話す」のではなく、「企業の代理として話す」ことが求められるため、完全に外向けの思考構造になっているのが大きな特徴です。

導入ユースケースが根本的に異なる理由

上記の設計思想の違いは、そのまま導入ユースケースの違いに直結します。下記のように整理できます。

| プロダクト名 | 主語(視点) | 用途 | 導入対象 |

|---|---|---|---|

| Echo | 自分 | 理念整理・内省・未来設計 | 個人利用(自己成長目的) |

| 面影AI | 関係性のある個人 | 対人関係・記憶の再現 | ファミリー・知人・故人の模倣 |

| Reply | 法人・組織 | 接客・顧客応対・サポート | 企業・個人事業主・店舗運営者 |

このように、Replyのユースケースは「誰かに価値を届ける現場」にあります。

LINEを通じて顧客と直接やりとりする必要がある中小企業、個人商店、医療機関、学習塾、士業事務所など、「最初の問い合わせをどう処理するか」が課題となる現場こそが、Replyの最適な導入先となります。

一方、Echoや面影AIは、自分と向き合ったり、関係性を深めたりする目的であり、導入目的そのものがまったく異なります。

これらの違いを認識せずにReplyを設計すると、人格と方針の統一が崩れ、期待通りの応答が得られなくなるため注意が必要です。

Replyはあくまで「接客用の人格設計AI」であり、他者との関係性の中で正確に・一貫して応答するための仕組みです。

Echoや面影AIと比較しても、その思想とユースケースは明確に分離されています。思想的な違いを正確に理解することで、Replyの真価が発揮される導入が可能になります。

Replyで実現できる理想の接客スタイル

Replyは、単なる自動応答ツールではなく、企業や個人の「接客スタイル」そのものを再現・強化するために設計されたAIフレームワークです。

従来のBotでは、同じ文言を繰り返すだけの画一的な対応しかできませんでしたが、Replyではmission構造によって「らしさ」「柔軟さ」「状況判断力」を持たせることが可能になりました。

この章では、Replyによって実現される理想的な接客のスタイルと、その具体的な構造的裏付けについて解説していきます。

決まり文句でなく、その人らしい言葉で答える

従来のAI Botは、「いらっしゃいませ。何かご用でしょうか?」といった定型文ばかりを返していました。

しかし、実際の現場では顧客の不安や悩みに寄り添う言葉、たとえば「どうされたんですか?お困りのことがあればお聞かせください」など、より人間味のある応答が求められます。

Replyでは、mission.jsonに定義されたトーンや語尾スタイルにより、その企業や店舗ならではの言い回しを実装することができます。

たとえば以下のように、同じ質問でも「その人らしい」言葉で返すことが可能です。

| 状況 | 一般的なBotの返答 | Replyの応答(mission定義あり) |

|---|---|---|

| 商品の不具合報告 | ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 | 本当にご不便をおかけしました。すぐに対応いたします。 |

| 営業時間の確認 | 営業時間は9時から18時です。 | はい、朝9時から夕方6時まで営業しております! |

| 資料請求の依頼 | 資料送付を承りました。 | ありがとうございます。すぐに資料をお送りしますので、楽しみにお待ちくださいね。 |

このように、単に事務的な応答をするのではなく、「その人が普段使っている言葉」を設計しておくことで、応対そのものがブランド価値として機能するようになります。

同じ質問でも相手によって言い回しを変える応答

Replyの構造が優れているのは、状況だけでなく「相手」によっても言い回しを変えることができる点にあります。

顧客が初めての問い合わせであれば丁寧な導入説明を、すでに契約済の顧客であれば手続きのみを案内するなど、柔軟な出し分けが可能です。

その実現には、カテゴリ判定だけでなく、ユーザーIDに紐づくメモリ情報や対話履歴の構造が鍵となります。

Replyでは以下のような手順で応答を制御しています。

1. ユーザー発話を受信

2. カテゴリを分類(例:「サポート」「導入」)

3. ユーザーIDから記憶を参照(初回か継続か)

4. 該当mission定義とトーンでプロンプトを構築

5. ChatGPT APIで返答を生成

このように、同じ「料金はいくらですか?」という質問であっても、相手が初回顧客なのか、既存の契約者なのかによって、以下のような出し分けが可能です。

| 顧客種別 | 応答例 |

|---|---|

| 初回相談者 | 初めての方でも安心して使えるプランをご用意しています。月額2,000円からスタートできます。 |

| 既存顧客 | 現在のご契約はライトプラン(月額2,000円)です。上位プランへの切り替えも可能です。 |

| 無料期間中のユーザー | トライアル期間中は全機能を無料でお試しいただけます。本契約をご希望の場合は、こちらをご確認ください。 |

このように「相手によって言葉を選ぶAI」は、従来の一律対応型Botでは不可能であり、Replyの人格定義と対話記憶によって初めて実現される高度な接客対応といえます。

業種別にテンプレを分岐できる応用構造

Replyは、テンプレートを業種別に分岐させて運用することも可能です。mission.jsonの構造は非常に柔軟であり、「医療系」「士業」「教育」「EC」「飲食」など、業種ごとの人格設計をファイル単位で分離して持つことができます。

例えば、以下のような構造が可能です。

| 業種 | missionファイル名 | 設計方針の特徴 |

|---|---|---|

| 歯科医院 | mission_dental.json | 安心感と丁寧さを最優先、緊張をほぐす語尾 |

| 法律事務所 | mission_legal.json | 信頼感と専門性を重視、簡潔で堅実な表現 |

| 学習塾 | mission_school.json | 保護者向け説明に親身な語り口、教育理念を強調 |

| 飲食店 | mission_food.json | カジュアルで明るい雰囲気、リピートを誘導 |

このように業種ごとにmissionファイルを分離し、起動時やAPI経由で読み込むことで、ひとつのReply構造を複数のクライアントに適応することが可能です。

これは、代理店型の展開や、フリーランス開発者による導入支援にも適した構造であり、個人や中小事業者のIT活用を一歩先へ進める手段として非常に有効です。

Replyは、単にAIが答えるのではなく、「その人らしい」「その場らしい」「その業界らしい」応答を、設計によって実現します。

それによって、顧客体験は単なる情報取得ではなく、「感じの良い応対を受けた」という好印象へと変化していきます。

mission.jsonの設計とチューニング実例

Replyの中核を担う「mission.json」は、単なる設定ファイルではなく、「接客における人格・対応方針の設計図」です。

このファイルに何をどう書くかによって、AIの振る舞いや発言のニュアンスが大きく変化します。

本章では、カテゴリごとに設計された実際の定義内容を紹介しながら、どのような意図でチューニングを行うべきかを具体的に解説していきます。

「導入」カテゴリを想定した例

「導入」カテゴリは、まだサービスや商品を利用していない見込み客に対して回答するセクションです。

したがって、ここでは「背中を押すような前向きな応答」「安心して使える雰囲気」「やわらかく、でも頼りがいのある語調」が求められます。

たとえば以下のような設計になります。

{

"category": "導入",

"tone": "前向きで親しみやすい",

"policy": "相手の不安を解消し、使用を促す",

"ng_words": ["できれば", "たぶん", "曖昧", "人による"],

"template": "ありがとうございます。初めての方でも安心して使える仕組みですので、ぜひ一度試してみてください!"

}

ここで注目すべきは、「template」にあらかじめ用意しておく具体的な返答文例と、NGワードの設定です。

とくに初回接点での「曖昧表現の排除」は、信頼獲得の初動として非常に重要です。 また、「導入」カテゴリでは、説得や説明ではなく、「相手の気持ちを軽くする表現」が効果的です。

たとえば「一緒に始めてみましょう」といった共同体感覚を持たせることで、ユーザー側にとっての心理的ハードルを下げることができます。

「料金」「契約」カテゴリを想定した例

料金や契約といったカテゴリは、ユーザーが最も敏感になるポイントのひとつです。

このカテゴリでは、前向きさ以上に「明快さ」「正確さ」「簡潔さ」が求められます。回りくどい説明や不明瞭な表現は、かえって不信感を与える結果になりかねません。 以下はその実装例です。

{

"category": "料金",

"tone": "明確でビジネスライク",

"policy": "事実を端的に伝える",

"ng_words": ["たぶん", "一応", "場合による"],

"template": "料金は月額2,000円からとなっております。ご契約内容によって異なる場合もございますので、詳しくはプラン一覧をご確認ください。"

}

このように、テンプレートには「事実ベースの情報」を必ず含め、必要に応じて詳細ページの誘導を入れます。

Replyのmission構造では、「感情ベースの誘導」と「情報ベースの説明」をカテゴリごとに使い分けることができます。

さらに、契約カテゴリにおいては、以下のような追加制約を入れることで、トラブル回避のための情報コントロールも可能になります。

"contract_notice": "正式な契約はWebフォームからのみ承ります。LINEでの契約締結は行っておりません。"

このような注意文は、トーク冒頭や末尾に自動追加する形で実装し、誤解やトラブルを回避する安全装置として機能します。

テーブルで見るカテゴリとポリシーの例

以下は、mission.jsonにおけるカテゴリ別の設計方針を整理したものです。全体設計のバランスを取るうえでも、こうした対応方針のマトリクス化は非常に有効です。

| カテゴリ | 想定シーン | 応答トーン | 設計ポリシー | 禁止表現 |

|---|---|---|---|---|

| 導入 | 未契約のユーザーが初めて質問 | 前向き・親しみやすい | 不安を解消し、背中を押す | たぶん、曖昧、人による |

| 料金 | 料金体系の確認 | 明確・ビジネスライク | 端的に正確な情報を伝える | 一応、ケースバイケース |

| 契約 | 契約方法の問い合わせ | フォーマル・堅実 | 誤解を招かない正確な誘導 | 今すぐ、すぐ契約できます |

| サポート | 既存ユーザーからの問い合わせ | 柔らかい・安心感重視 | 共感と即応体制を示す | 知らない、担当ではない |

| 解約 | サービスをやめたいという相談 | 冷静・丁寧・圧迫感のない | 理由を聞きつつも尊重する姿勢 | なんでやめるんですか? |

このような整理により、どのカテゴリでどのような設計をすべきか、チーム内で共通認識を持つことができます。

また、mission.jsonの内容を可視化することで、修正や追加方針の検討も効率的になります。 --- Replyの本質は「誰として話すか」「どういう立場で話すか」を明確にする設計にあります。

そのための中心が、このmission.jsonの内容です。適切に設計・運用することで、AIでありながら人間以上に一貫性のある応対を提供することが可能になります。

今後の発展構想と課題

Replyは、すでにLINE対応型の接客AIとして実用レベルに達していますが、長期的な運用やビジネスへの組み込みを見据えた際には、いくつかの明確な課題と発展の方向性が浮き彫りになってきます。

本章では、現在のReplyが抱える実用上の壁と、それをどう乗り越えるかの構想を整理します。特に「保守契約モデル」「雑談応答の整理」「利用規約の整備」の3点が中核課題となります。

保守契約モデルへの展開

Replyは単体で完成されたプロダクトというより、「個別設計+API実装+運用支援」のトータルソリューションに近いため、売り切り型よりも「保守契約型」のビジネス展開が理にかなっています。

mission.jsonの設計、定期的なチューニング、カテゴリの追加、ChatGPTのアップデート対応など、導入後にも継続的な運用支援が必要になるからです。 以下は、保守契約モデルにおける提供要素の一例です。

| 契約内容 | 概要 | 頻度 |

|---|---|---|

| mission調整 | 応答内容の修正・トーンの再設計 | 月1回〜随時 |

| カテゴリ追加 | 新しい対応領域の追加・分類精度向上 | 必要に応じて |

| ログモニタリング | 会話履歴から改善点を抽出 | 月1回 |

| 障害・バグ対応 | LINE連携やAPI障害への初動対応 | 即時 |

このように、Replyの提供価値は「導入」ではなく「運用」にあるため、売切りモデルよりも「月額契約+定期レビュー」の形式が、クライアントにとっても開発側にとっても安定性と再現性をもたらします。

雑談応答との切り分け課題

実際のLINE運用において、ユーザーから「雑談」や「想定外の質問」が届くケースは珍しくありません。

たとえば「今日は暑いですね」「あなたって何者ですか?」といった問いに対して、完全に無視するのも不自然ですが、すべてに対してmission的応答を返すのは過剰です。

このときに問題となるのが、「人格の一貫性」と「応答範囲の線引き」です。

雑談に対してどこまで答えるべきか、あるいはあえて“そつないかわし”を行うべきかは、運用スタイルによって分かれます。

Replyでは、雑談対応を下記のように明示的にカテゴリ管理することで、構造的な整理を行います。

{

"category": "雑談",

"tone": "軽やかで丁寧",

"policy": "応答するが深く立ち入らない",

"template": "本日は暑いですね。ご質問があれば、何でもお知らせください。"

}

このように雑談を明確に区分することで、ChatGPTの不要な“脱線”を防ぎつつ、ユーザーの発言を受け止める「反応力」も保持することが可能になります。重要なのは、「雑談を返すかどうか」ではなく、「雑談応答にも人格を保つ」ことであり、それによって全体のブランド性が守られます。

利用規約・法的観点での整備予定

AIによる応答内容がそのまま顧客に届く構造である以上、法的な観点も無視できません。

特に以下の3点については、導入前に明確な規定を設けておく必要があります。

- 1つ目は、「誤応答による損害責任」です。

ChatGPTをベースにしている以上、100%正確な回答を保証することはできません。そのため、mission側で誤誘導のリスクを減らす設計に加え、免責条項としての利用規約文を準備しておく必要があります。 - 2つ目は、「個人情報の取扱い」です。

ユーザーから名前や連絡先が送られてくることがある場合、それらを記録・参照・削除するための機能整備とともに、利用者向けにプライバシーポリシーを掲示する必要があります。 - 3つ目は、「LINEプラットフォームとの準拠性」です。

LINEのMessaging API利用にあたっては、LINE Developersの利用規約に従う必要があります。特にLINE公式アカウントのポリシー変更が頻繁にあるため、API応答内容に人種・宗教・医療・投資・法律などセンシティブな情報を含めないよう設計段階から制限をかけておくことが重要です。

下記に整備すべきドキュメントの一覧を整理します。

| ドキュメント名称 | 内容 | 公開場所 |

|---|---|---|

| 利用規約 | 誤応答・責任範囲・利用条件の明示 | サービスLPまたは専用ページ |

| プライバシーポリシー | 個人情報の取得・保存・利用範囲 | LINEプロフィールまたはWeb |

| 導入ガイドライン | カテゴリ設定やmission編集手順 | 内部文書または共有用PDF |

| LINE運用注意事項 | LINE規約の準拠ポイント | 導入支援用メモ・教育資料 |

これらの整備を事前に行っておくことで、顧客への説明責任やトラブル発生時の対応方針を明確にし、導入ハードルを下げることができます。

単なるAIの提供ではなく、「安心して使える体制」を用意することが、今後のReplyに求められる必須要件となります。

まとめ

本記事では、ReplyというAIフレームワークがどのような思想に基づいて設計されているのか、また、実装の中核となる「mission.json」や具体的な接客構造、今後の展開までを詳細に解説してきました。

ここでは、記事全体を振り返り、Replyの本質を改めて整理しておきます。特に重要なのは、「汎用Botではないこと」と、「方針統一と柔軟性の両立」を可能にした構造にあります。

Replyは汎用AIではなく「人格付き接客AI」

ChatGPTを使ったBotの多くは、単に質問に対して答えを返すだけの構造にとどまっています。

しかしReplyは、そのような「反応型AI」ではなく、「人格を備え、接客方針を体現するAI」として設計されています。

これはmission.jsonというファイルによって構造的に支えられており、カテゴリごとに応答の方針・語調・言葉遣い・禁止表現まで細かく制御されています。

Replyが目指しているのは、あくまで「第三者に対して、企業や店舗の人格として話すこと」です。

そのため、自己対話を目的としたEchoや、関係性を模倣する面影AIとは明確に一線を画しており、対外的な接客場面で信頼ある対応を実現することに特化しています。

mission.jsonに人格を設計し、その指示のもとでChatGPTを“使う”という構造は、自由なAIではなく「制御されたAI」という意味で、ビジネス現場における実用性を高めています。

つまりReplyは、「無限に話すAI」ではなく、「責任ある立場から話すAI」と言い換えることができます。

また、LINEなどの現場で使われることを前提としているため、ユーザーごと・シーンごとに応答を切り替える実装がなされています。

これは、単なる技術ではなく、「接客における自然さと信頼感とは何か」という深い問いに対する実装的な回答とも言える構造です。

mission構造によって、方針統一と柔軟性を両立

Reply最大の強みは、mission構造をベースとした「一貫性」と「柔軟性」の両立です。接客において重要なのは、「誰が対応しても一定品質を保てること」と、「相手に応じて対応の言い回しを変えられること」です。

これらは通常、相反する要素とされますが、Replyでは以下のような構造で両立を実現しています。

| 設計要素 | 一貫性に貢献 | 柔軟性に貢献 |

|---|---|---|

| カテゴリごとの応答方針 | 方針が明示されるため対応にブレが出ない | カテゴリが細かく分けられるため多様な状況に対応可能 |

| トーン指定 | 企業全体の言葉遣いが統一される | 優しい、丁寧、堅いなど文体を状況に応じて選べる |

| NGワード設定 | 言ってはいけないことを排除できる | 過剰な表現や不快な語彙も状況で管理できる |

| 記憶ベースの応答切り分け | 既存顧客と初回問い合わせで対応が明確に変わる | ログ情報を参照し、応答パターンを動的に切り替え可能 |

このように、mission構造があることで、誰が作っても「自社らしいAI応対」を実装できるだけでなく、クライアントごと、業種ごとに最適化したReplyを構築することも可能になります。

これは、WordやExcelのテンプレートとは異なり、「言葉」や「人格」という抽象的なものをプログラマブルに制御する試みであり、まさにAI時代の接客設計の根幹となる技術です。

今後、これらのmission構造は、接客AIだけでなく、営業・カスタマーサポート・教育など、あらゆる顧客接点に応用されることが想定されます。

さらにmissionファイルの標準化やテンプレ化が進めば、フリーランスや代理店による導入支援の敷居も下がり、社会的にも広く普及する段階に入るでしょう。

Replyは「人格を持ったAI」という言葉が安易に消費されがちな現代において、人格を構造として設計するという点で明確な技術的アプローチを示しています。応対の精度ではなく、「誰として話しているのか」を明示できること。

これはすべてのAI接客において、最も重要でありながら、これまで曖昧にされてきたポイントでした。 「誰が何を話すか」ではなく、「誰としてどう話すか」―― その思想と構造が実装されたのが、Replyというプロダクトなのです。